Korrosion an Edelstahl-Rohrleitungen

Christian Schmidt

Erhöhte Chloridwerte im

Trinkwasser

Im Jahr 1994 lieferte eine Kommune an eine

neu errichtete Klinik Wasser, welches den nach der Trinkwasserverordnung zulässigen

Chloridwert überschritt. Einige Monate nach der Erstflutung der Rohre zeigten

sich am gesamten Rohrleitungsnetz aus Edelstahl erhebliche Korrosionsschäden.

Besonders betroffen waren die Verbindungsstücke.

| |

Schadenbild |

||

| |

Edelstahl gilt in der Trinkwasserinstallation nach wie vor als Werkstoff, der nicht korrodiert. Allerdings bezieht sich das bei den meisten Produkten ausdrücklich nur auf Bereiche des Trinkwassers, die den Werten der Trinkwasserverordnung entsprechen. Im vorliegenden Fall wurden diese Werte bei Weitem überschritten. Die Wasserinstallation aus dem Werkstoff Edelstahl wurde deshalb im gesamten Objekt erheblich angegriffen. |

||

Korrosion und Edelstahl

Die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls

beruht auf der Bildung einer sehr dünnen Passivschicht an seiner Oberfläche.

Voraussetzung für eine Korrosion ist damit die Zerstörung dieser Passivschicht.

Darüber hinaus ist die Korrosionsbeständigkeit

abhängig von der Oberfläche – je glatter und homogener diese ist, desto höher

ist die Beständigkeit gegen korrosiven Angriff. Insbesondere durch Einschlüsse

oder Ablagerungen, z.B. eingepresste Rost- oder Staubteilchen aus der Verarbeitung,

kann es zu örtlicher Korrosion kommen, die schnell um sich greift. Bei der

Lochfraßkorrosion wird die Passivschicht nur an speziellen Punkten durchbrochen.

Als Folge entstehen auf der Oberfläche Grübchen oder Löcher. Lochfraß wird

im Wesentlichen durch Halogen-Ionen, vor allem Chlorid-lonen im Wasser, verursacht. Die weitere Erhöhung

des Chromgehalts, insbesondere durch Zusatz von Molybdän und zum Teil von

Stickstoff, kann die Beständigkeit der nicht rostenden Stähle gegenüber Lochkorrosion

deutlich erhöhen. Die Lochfraßkorrosion von Edelstahl sollte nicht unterschätzt

werden; sie kann in Wasser- und Abwasserbereichen mit hohen Konzentrationen

an Chlorid-lonen verstärkt auftreten.

Schaden

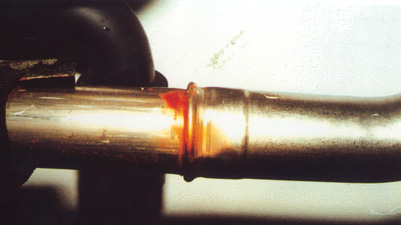

Die Klinik wurde 1994 in Betrieb genommen.

Bereits zu Beginn des Jahres 1995 traten erste Schäden durch Korrosion an

der Trinkwasser- und Löschwasserinstallation auf (Bild 1).

|

|

Bild

1: Lochkorrosion in Edelstahlleitung.

|

Insgesamt entstanden von Mitte 1995 bis Anfang

2003 64 korrosionsbedingte Schäden.

Die gesamte Installation ist aus nicht rostendem

Edelstahl (Cr-Ni-Stahl 1.4401) gefertigt. Die Verbindungen der kleineren Nennweiten

(bis DN54) sind mit einem Pressfittingsystem, die größeren Nennweiten mit

einem Kupplungssystem oder als Schweißverbindungen ausgeführt.

In umfangreichen Untersuchungen wurde als

Ursache für die Korrosionsschäden die zeitweilige Einspeisung von stark chloridhaltigem

Leitungswasser durch den örtlichen Wasserversorger ermittelt, das nicht den

Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV

2001) mit einem Grenzwert des Chloridgehalts von 250 mg/l entsprach. Es wurden

hier Chloridgehalte von teilweise über 400 mg/l im Mischwasser und bis zu

800 mg/l aus Tiefbrunnenwasser eines einzelnen Brunnens gemessen.

| |

Chlorid wird im täglichen Leben mit Kochsalz aufgenommen, das chemisch aus Natrium und Chlorid besteht. Der Mensch benötigt Chlorid zur Unterstützung der Stoffwechselfunktionen. Der Grenzwert für Chlorid liegt daher nicht in toxikologischen Gesichtspunkten begründet – er soll die Korrosion verhindern. |

||

Obwohl die Chloridgehalte im Trinkwasser

bereits 1995 auf zulässige Werte reduziert wurden und zusätzlich eine Wasseraufbereitungsanlage

in der Klinik in Betrieb genommen wurde, traten immer wieder korrosionsbedingte

Leitungswasserschäden auf.

In der Zustandsbeschreibung der Wasserinstallation

vom August 2003 wurde festgehalten, dass die Rohre innenseitig kaum geschädigt

sind, die Verbindungen jedoch sehr stark. Daraus konnte man schließen, dass

alle Rohrleitungen und Verbindungen gleichermaßen betroffen sind.

Die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung

durch das IFS (Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung) in Kiel

ergaben ein noch ungünstigeres Bild für den Zustand der Pressverbindungen

in den Zimmerinstallationen als die ersten Gutachten.

Von den untersuchten Verbindungen wiesen fast

50 % außenseitig Merkmale eines geringen Wasseraustritts auf, der auf Korrosion

im Inneren zurückzuführen war. Bei näherer Betrachtung wurde klar: Mehr als

zwei Drittel der Verbindungen im Pressfittingbereich waren durch lokale Korrosion

vorgeschädigt (Bild 2).

|

|

Bild

2: |

Die ermittelten Zahlen ließen sich mit sehr

großer Wahrscheinlichkeit auf das Gesamtsystem übertragen, da die untersuchten

Asservate nach dem Zufallsprinzip aus der Installation entnommen worden waren

und keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten.

Rechtslage

Die Klage der Klinik gegen die Kommune auf

Zahlung der im vorangegangenen Beweissicherungsverfahren geschätzten Austauschkosten

für die Installation sowie auf Feststellung bezüglich weiter gehender Schäden

wurde vom LG Coburg in seinem Urteil vom 22.6.1999 (12 0 81/98) in erster

Instanz als rechtlich unbegründet zurückgewiesen.

Demgegenüber hat das OLG Bamberg (12 0 81/98)

in seinem Berufungsurteil vom 23.2.2001 entschieden, dass die Beklagte der

Klägerin dem Grunde nach den Schaden zu ersetzen hat, der dieser im Zusammenhang

mit der Lieferung von stark chloridhaltigem Wasser an den Warm- und Kaltwasserleitungen

sowie Feuerlöschleitungen der Klinik entstanden ist. Das Gericht sieht eine

schuldhafte Pflichtverletzung darin, dass die Beklagte eine ihr im September

1994 zur Kenntnis gebrachte Analyse mit einer weit über dem Höchstwert der

Trinkwasserversorgung liegenden Chloridbelastung von 387 mg/l im Mischwasser

aus dem Tiefbrunnen nicht zum Anlass genommen hat, die Klägerin unmittelbar

und zeitnah zu informieren und aufzuklären. Dies sei als Verletzung einer

vertraglichen Nebenpflicht des Wasserlieferungsvertrages zu sehen. Mögliche

mitwirkende material-, bau- und ausführungstechnische Umstände wurden letztinstanzlich

als nachrangig und als nicht kausal schadenursächlich verworfen.

Daher stimmte die Haftpflichtversicherung

der Kommune einem Gesamtaustausch der Installation zu. Die Austauschkosten

sowie die erheblichen Baunebenkosten der 300-Betten-Klinik mit mehreren Gebäudeteilen

einschließlich Gewinnausfall wurden unter Vorlage einer detaillierten Kostenzusammenstellung

mit mehreren Millionen € beziffert. Nach entsprechender Überprüfung der geltend

gemachten Positionen erfolgte zwischenzeitlich eine Einigung zwischen den

Parteien im Rahmen eines Gesamtabfindungsvergleiches.

Christian Schmidt,

Versicherungskammer Bayern,

Risk-Management