|

||||||||||||||

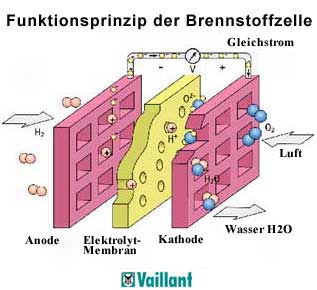

Die Elektroden müssen

eine hohe Porosität aufweisen, damit eine große Oberfläche

für die elektrochemischen Umsetzungen zur Verfügung steht.

Sie werden mit einer dünnen, katalytisch wirkenden Edelmetall-Schicht

überzogen. Als Katalysatoren-Materialien werden meist Platin oder

Platin-Legierungen verwendet, da die Membran stark sauren Charakter

aufweist (vergleichbar mit Schwefelsäure) und niederwertige Metalle

angreifen würde. Diese technische Eigenschaft ist auch der Grund warum Platin auf dem Weltmarkt knapp ist und der Platin Preis kontinuierlich ansteigt. Der Kraftstoff wird durch Graphitplatten (Bipolar-Platten)

zugeführt, in die feine Gänge gefräst sind. Durch diese

Gänge wird auf der einen Seite Wasserstoff und auf einer anderen

Seite Luft bzw. Sauerstoff zugeführt. Auf der Anoden-Seite

muss die Membran befeuchtet und auf der Kathoden-Seite muss das Reaktionsprodukt

Wasser entfernt werden. Gleichzeitig muss die Wärme aus dem Stapel

abgeführt und soweit möglich nutzbar gemacht werden. |

||||||||||||||

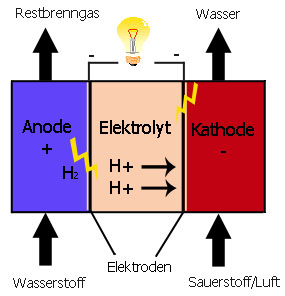

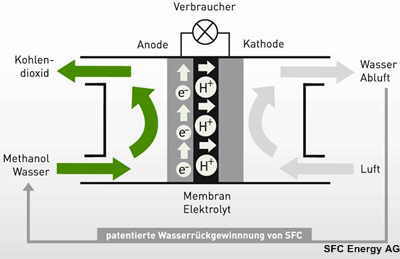

Der an der Anode zugeführte

Wasserstoff teilt sich mit Hilfe des Katalysators in Elektronen (negative

Ladungsträger) und Protonen (positive Wasserstoff-Ionen). Die freien

Elektronen werden als elektrischer Strom durch die Elektrode in den

äußeren Strom-Kreislauf geleitet. Die Protonen diffundieren

durch die Elektrolyt-Membran zur Kathode. Obwohl die Protonen größer

sind als die Elektronen, gelangen keine Elektronen durch diese Membran.

Dies kommt durch den Säuregrad des Elektrolyten. Es hat damit chemische

Gründe und ist unabhängig von den Größen-Verhältnissen.

Die negativ geladenen Elektrolyt-Ionen leiten das Proton weiter, wobei

die Ionen selber ortsfest bleiben. Die negativen Elektronen hingegen

werden abgestoßen und müssen den langen Weg außen herum

nehmen. Auf der anderen Seite an der Kathode rekombinieren die Sauerstoff-Ionen

aus der Luft, die Elektronen aus dem Strom-Kreislauf sowie die H2-Protonen

und erzeugen unter Wärme-Entwicklung Wasser. maxgym.musin Anmerkungen * Genauer - die freie Enthalpie ** Genauer wird der Zwischenschritt nur für den elektrischen Anteil vermieden. Für diesen gilt die Carnot-Oberschranke nicht. Für den thermischen Anteil gelten weiterhin die Obergrenzen des Carnot-Prozesses. In Summe (elektrisch + thermisch) kann dann ein höherer Wirkungsgrad erreicht als der maximal mögliche eines Carnot-Prozesses mir reiner Verbrennung ohne direkte Umwandlung in elektrische Energie. |

||||||||||||||

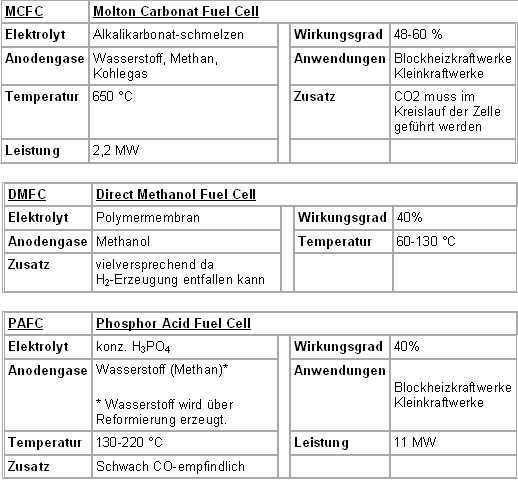

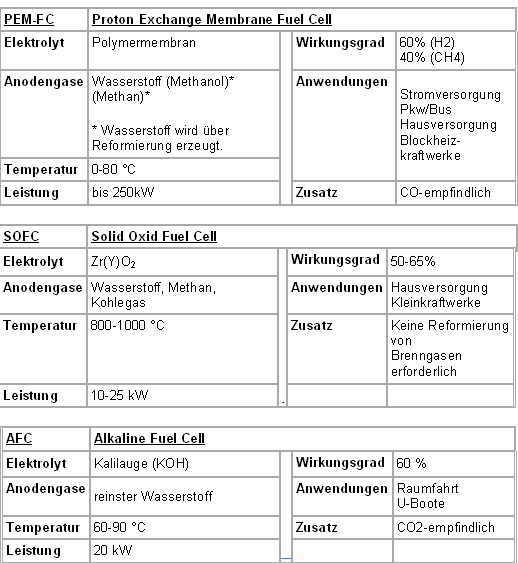

Brennstoffzellentypen

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Klein-Brennstoffzelle |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Brennstoffzelle

- dieBrennstoffzelle.de |

||||||||||||||

Technologie

der EFOY-Brennstoffzellen - SFC Energy AG |

Brennstoffzelle - Erklärung und Funktion

- Computer:Club2 |

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website

aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung

eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit

zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:

Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung

einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht

nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote

einer anwaltlichen

Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne

der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |