Fernwärme

![]() Wärmecontracting

- Wärmelieferung

Wärmecontracting

- Wärmelieferung![]()

Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik

Abkürzungen

im SHK-Handwerk

Bosy-online-ABC

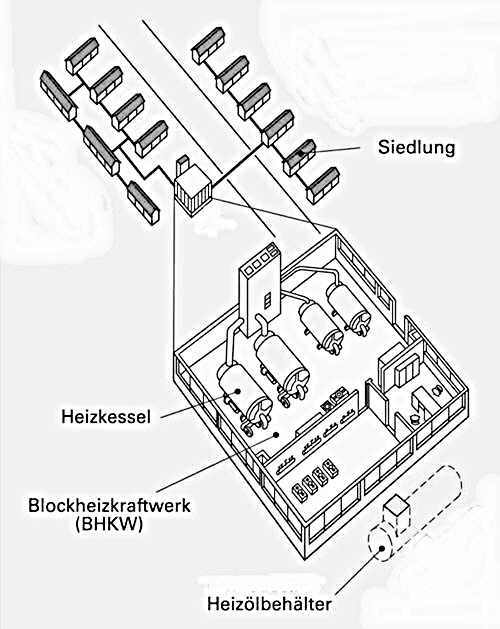

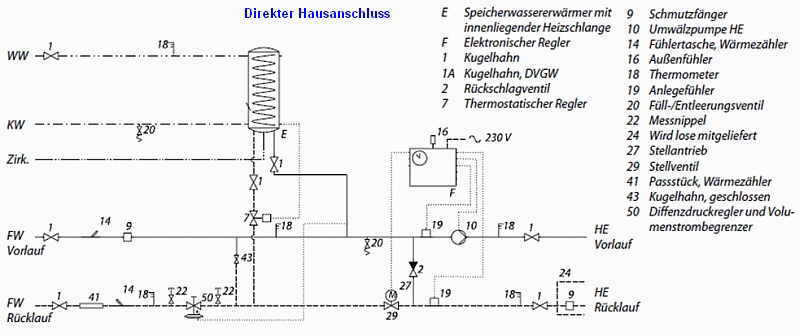

Das Rohrleitungssystem

besteht aus einer Vorlaufleitung, die den Abnehmer mit Heizwasser

versorgt und einer Rücklaufleitung, die das möglichst tief abgekühlte

Wasser wieder zum Wärmeerzeuger zurückführt, wo es erneut

erwärmt wird. Pumpen sorgen für die Wärmeverteilung im

Netz. Eine Druckhalteanlage verhindert das Verdampfen des heißen

Wassers.

Großwärmepumpen in deutschen Fernwärmenetzen

Projektträger Jülich | Forschungszentrum Jülich GmbH

Einbindung von Wärmepumpen in Fernwärmenetze

heatbeat engineering GmbH & heatbeat nrw GmbH

Brennbare Gase im Wärmenetz

Quelle: Danfoss GmbH Übergabestationen für die Fernwärme |

|

|

-Hydraulischer Aufbau, Funktionsbeschreibung und Regelsystem-

Fernwärme-/Nahwärmeübergabestation

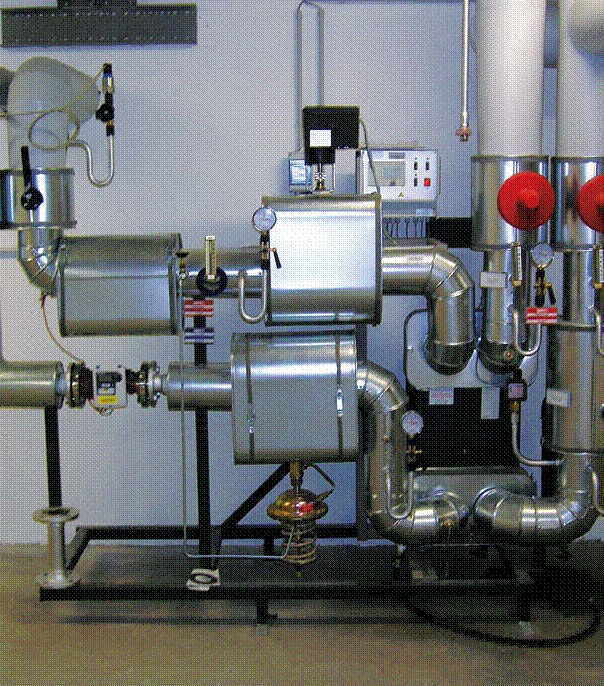

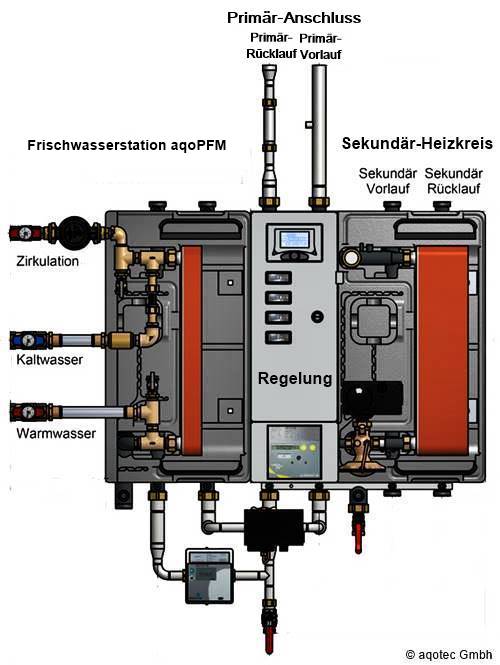

Eine kompakte Übergabestation zur hydraulischen

Entkoppelung der Nah- und Fernwärmeversorgung

von Gebäuden hat den Vorteil, dass alle notwenigen Bauteile

(Wärmetauscher, Armaturen, Wärmemengenzähler, Regelung)

auf kleinstem Raum vorhanden sind und eine passende Dämmung

(z. B. EPP-Dämmsystem [Expandiertes Polypropylen]) werkseitig vorhanden

ist.

Die Komponenten (Sekundär-Heizkreis,

Frischwasserstation,

Regelung)

sind in einer Sandwich-click-Konstruktion mit Stabilisatoren

und einer aufgesetzten Wärmedämmhaube selbsttragend

verbaut. Die Anschlüsse der Primär- und Sekundärmedien

(Warmwasser, Heißwasser) sind sowohl oben als auch unten frei wählbar.

Alle sicherheitstechnischen Bauteile, Entleerungen bzw. Spülanschlüsse,

Entlüftung und Manometer können in die Fernwärmestation

integriert werden.

Bei den in die Rohrstrecken integrierten, mit Feinsieben

bestückten, Schmutzfängern sind sowohl primär

als auch sekundär Spülanschlüsse nachrüstbar.

Der Wärmemengenzähler ist von außen frei

zugänglich und ablesbar. Der eingesetzte

Wärmetauscher aus Edelstahl ist

durch seine große thermische Länge in einem breiten Leistungsspektrum

einsetzbar. Der Fühler für die Sekundär-Vorlauftemperatur

ist entgegen der Strömungsrichtung

direkt am Ausgang des Wärmetauschers platziert. Das sekundärseitig

integrierte Sicherheitsventil dient zur hydraulischen Absicherung

der Fernwärmestation. Thermometer für die Primär-

und Sekundärseite sind in der Türblende

des in Blech ausgeführten Schaltschrankes enthalten.

Fernwärmeübergabestation

aqoClick mit außenliegendem Wärmezähler

Quelle: aqotec Gmbh

Fernwärme-Kompaktstation

für indirekten Anschluss an Fernwärmenetze - Bedienungs-

und Wartungsanleitung

|

|

|

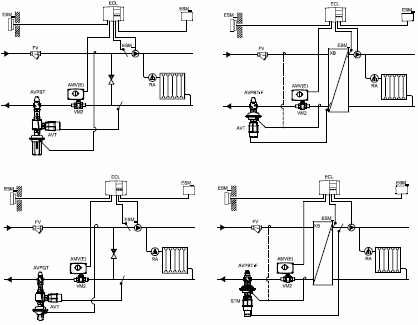

Vor

dem Einbau eines Regelventils in die Rohrleitung muss die

Anlage fachgerecht

gespült und wenn erforderlich, gereinigt

werden. Außerdem ist für das Heizungswasser

mindestens die VDI

Richtlinie 2035 zu beachten. Für Industrie-

und Fernwärmeanlagen ist das VdTÜV-Merkblatt

1466/AGFW-Merkblatt 5/15 zu beachten. |

|

|

Nahwärmesysteme zur Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung

Uponor Ecoflex

Uponor GmbH

Vorgedämmte Rohrleitungen + Leitungen

für Heizung, Kälte, Sanitär- und Thermalleitungen

Thermaflex

GmbH

Flexiblen und starren Nahwärmerohre und Fernwärmerohre

BRUGG Rohrsystem AG

Das Rohrsystem Radius® FibreFLEX PN 10

ENERPIPE GmbH

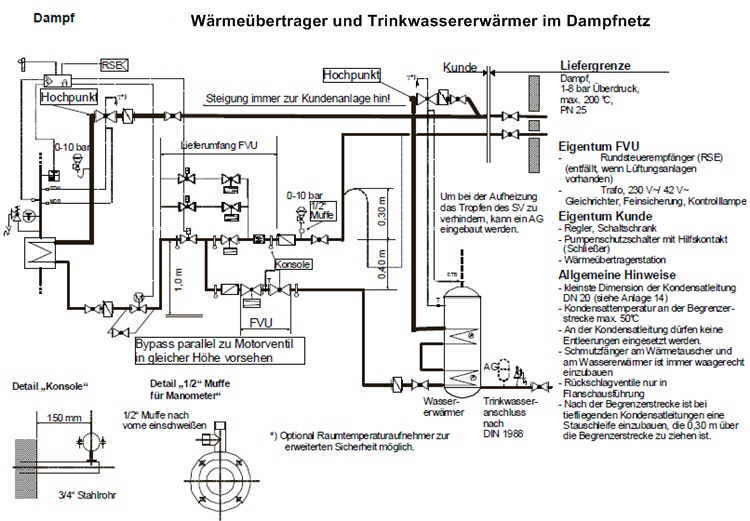

Hochdruckdampfheizungen arbeiten mit Überdrücken >1,0 bar (Sattdampf und Heißdampf [überhitzter Dampf - 300 bis 600 °C]). In der Praxis wird Hochdruckdampf in Heizungsanlagen nicht mehr eingesetzt. Aber in der Fernwärmeversorgung, in Fabriken (Luftheizgeräte) und bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird der Vorteil des hohen Dampfdruckes weiterhin angewendet., wobei Strömungsgeschwindigkeiten bei Sattdampf von 20 bis 30 m/s und bei Heißdampf von 30 bis 50 m/s gefahren werden.