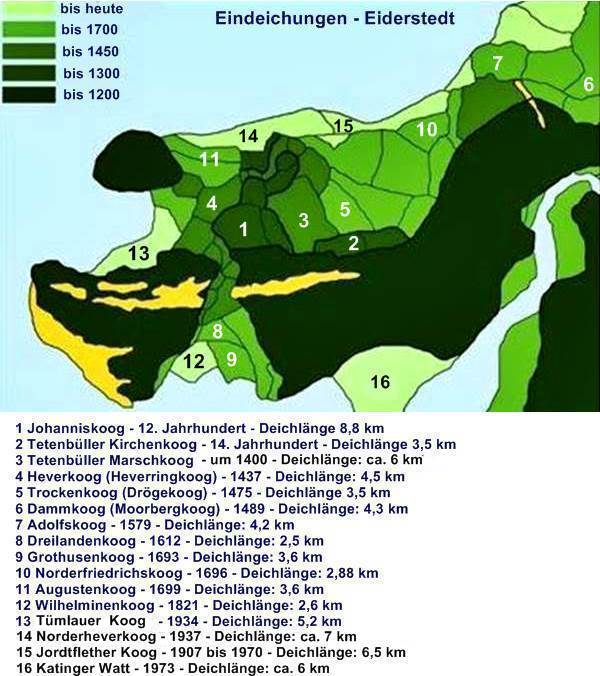

Die Halbinsel Eiderstedt

besteht aus vielen Marschlandgebieten (Kögen),

die der Nordsee durch Eindeichungen abgewonnen wurden.

Die Deiche verhindern, dass das Meerwasser in das Land eindringt, aber

sie verhindern gleichzeitig, dass das Oberflächenwasser (Niederschlagwasser)

ablaufen kann. Nur ein aufwendiges Entwässerungssystem

kann verhindern, dass die Halbinsel wie eine Badewanne volllaufen kann.

Deiche trennen die Eider

von der Halbinsel ab. Hier besteht das Risiko, dass

die Küstenniederungen durch Sturmfluten, von der

Entwicklung der hydrologischen Größen (Meeresspiegel, Tidedynamik,

Windstau, Seegang) und von den zukünftigen Nutzungen in den Niederungen,

überschwemmt werden, weil das Wasser nicht über

das Eidersperrwerk

abgeleitet werden kann. Das Fluß- und Regenwasser

kann die Niederungen an der Eider (und Sorge)

und Treene über 40 km bis nach Rendsburg

und Hollingstedt überschwemmen. Nur einige erhöhte

Insellagen (Geestrücken [Sandablagerungen

aus den Eiszeiten, wie z. B. Stapelholm, Norder- und Süderstapel,

Erfde Friedrichsholm, Hennstedt/Linden/Schalkholz]) werden von einer

Überschwemmung verschont. |

Das Marschenland

(Köge Polder, Groden) an der Nordseeküste

wird durch die Entwässerungsfurchen

(Grüppen) in den sog. Langstreifenfluren,

über Gräben, Dücker und

Sielzüge durch Schütze in

die Vorfluter und dann durch Siele,

Schleusen oder Schöpfwerke

über die Außentiefs (Butentief, Außenfleet)

in die Nordsee bzw. Eider

entwässert. |

|

Typische Langstreifenflure

mit Entwässerungsfurchen (Grüppen), Gräben und

Sielzügen |

Die Grundlage für eine wirkungsvolle

Entwässerung des Marschenlandes

sind die Langstreifenflure mit den Entwässerungsfurchen

(Grüppen). Bei diesen landwirtschaftlichen

Nutzflächen (Weideland) sind Längen- und

Seitenverhältnisse (1:20) genau festgelegt. Zunehmend wird

Grünland umgepflügt und mit Weizen,

Raps und Mais bepflanzt. Dieses Ackerland muss

mit einer Drainage

versehen werden, da die Entwässerungsfurchen nicht mehr

vorhanden sind.

|

|

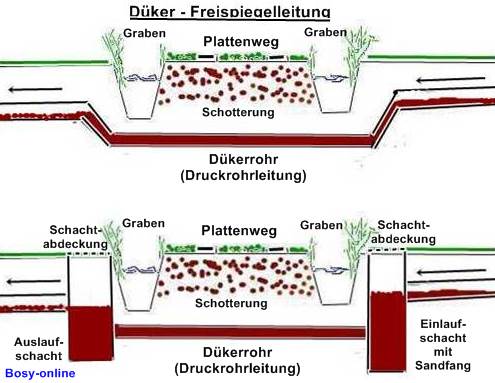

| Kreuzungsbauwerk |

Ein Kreuzungsbauwerk (Überwerfungsbauwerk, Überwurfbauwerk [Aquädukt, Brücke, Durchlass, Verrohrung/Überbaung]) und die Bauwerkstypen "Siel/Sielzug", Schöpfwerk/Pumpwerk" und "Düker") sind Bauwerke oder Rohrleitungen die zur Unterquerung und Überquerung von Hindernissen (z. B. Straßen, Gräben, Bäche, Flüsse, Deiche, Kanäle, Tunnel) für Freispiegelleitungen oder freie Wasserläufe eingesetzt werden. |

| |

| |

|

| |

Düker

Im Düker wird aus einer Freispiegelleitung oder einem freien Wasserlauf nach dem "Abtauchen" eine Druckrohrleitung.

Düker funktionieren nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Das heißt, dass der Flüssigkeitsspiegel in miteinander verbundene offene Gefäße immer gleich hoch steht. So kann das Wasser auf der anderen Seite auf dem gleichen Höhenniveau (mit leichtem Gefälle) wie auf Seite, von der es in den Düker fließt, seinen Weg fortsetzen.

Kurze Unterquerungsleitungen für Wasser (Abwasserkanal, Bach) mit wenig Sedimenten können bei ausreichender Fließgeschwindigkeit (>1,0 m/s) relativ einfach erstellt werden. Dabei geht man von einem Selbstreinigungseffekt aus.

Wenn größere Wassermengen (Flüsse) über längere Strecken ein Hindernis unterqueren sollen, dann sind umfangreiche Baumaßnahmen notwendig. |

|

Sielzüge

Sielzüge (Binnentief

[Sieltief, Binnenfleet, Wettern]) sind

breite Entwässerungsgräben, die zum Entwässerungssystem

der Köge (Polder, Groden) gehören. Das durch

den Deichbau gewonnene Land muss ständig

entwässert werden, weil es niedriger als der normale

Wasserspiegel der See liegt.

Bevor das Wasser in die Sielzüge gelangt, wird es in den sog. Langstreifenfluren

aufgenommen. Hier sind die Fennen (Wiesen, Weiden) gegrüppelt

(Langstreifenflure - langgezogene flache Hügel) und durch Entwässerungsfurchen

(Grüppen) versehen, damit sie schneller trocknen. Das Wasser sammelt

sich in den Furchen, fließt in Gräben (Graften)

und wird durch Sielzüge über Siele,

Schleusen oder Schöpfwerke

und Außentiefs (Butentief, Außenfleet)

in die Nordsee abgeleitet.

Die breiten Sielzüge wurden in den letzten Jahrhunderten

auch als "Bootsfahrtkanäle" zum Transport

von Gütern genutzt. Hier gab es den Norderbootfahrt-Kanal

(von Tönning

nach Tetenbüll)

und Katingsiel, am Ende des Süderbootfahrt-Kanals

(von Garding

nach Katingsiel

[und später nach Tönning]) gelegen, war auch einmal einen Seehafen,

weil das Siel vor dem Bau des Eidersperrwerks in einem

Seedeich eingebebaut war. Heute ist es Bestandteil der Entwässerung

des Katinger Watts. |

Sielzüge im Katinger Watt

|

|

Everschop-Siel

am Tetenbüllspieker im Jordtflether Koog |

|

Tetenbüllspieker

(Vorfluter) mit Sielzug und altem Siel im Jordtflether Koog |

|

Polderpumpe |

Quelle:

Wilo SE |

|

Siel

Im Gegensatz zu einem Schöpfwerk

benötigt ein Siel keine Pumpen,

da die Tore je nach dem Wasserstand (Gezeiten -

Ebbe und Flut) auf der Seeseite geöffnet oder

geschlossen werden.

Ein Siel (Schleuse) ist ein Bauwerk

im Seedeich an der Nordseeküste, das Köge

(Polder, Groden) entwässert. Der Seedeich

schützt das aus der See gewonnene, sehr flache Land

vor Überflutung, da es niedriger als der normale Wasserspiegel

der See liegt, aus dem das Land gewonnen wurde.

Das bei dem zunehmenden Deichbau gewonnene

Land (Köge, Polder, Groden) muss ständig entwässert

werden. Das Wasser wird in den sog. Langstreifenfluren

aufgenommen. Hier sind die Fennen (Wiesen, Weiden)

gegrüppelt (Langstreifenflure - langgezogene flache Hügel)

und durch Entwässerungsfurchen (Grüppen)

versehen, damit sie schneller trocknen. Das Wasser sammelt sich

in den Furchen, fließt in Gräben und wird durch Sielzüge

(Binnentief [Sieltief, Binnenfleet, Wettern]) in die Vorfluter

(Spieker, Speicherbecken) vor den Sielen abgeleitet.

Ein Sielbauwerk besteht aus

• dem von außen

sichtbaren Sielgebäude

• dem Antriebsraum und der Hubschützkammer

(im Inneren des Sielgebäudes)

• der Sielkammer mit dessen Ein- und Auslaufbauwerken

(Verbindungstunnel unter dem Deich zwischen Vorfluter und Nordsee)

Ein Siel benötigt

keine Pumpen, da die Tore je nach Wasserstand geöffnet

oder geschlossen werden und das aufgestaute Wasser aus dem Vorfluter

frei abfließen kann. Mit der einsetzenden

Flut schließen sich die auf der

Seeseite angeordneten Tore automatisch

durch den Druck des auflaufenden Wassers und öffnen

sich bei eintretender Ebbe wieder, wenn der Wasserstand

des Vorfluters (Spieker, Speicherbecken) höher ist. Die Tore

werden als Anschlagtore oder Stemmtore

ausgeführt. Neben einem oder mehreren Hubschützen

aus Metall oder Hartholz, die über die Schützkammer mit

dem Schützraum verbunden sind und bedient werden müssen,

dienen der Deichsicherheit.

Es werden auch Schöpfwerke

eingesetzt, die das Wasser direkt aus den Sielzügen in die

See pumpen. Hierzu werden Polderpumpen eingesetzt,

die für den Einsatz bei niedrigsten

Wasserständen (Off-Shore, Bergbau, Entwässerung

und als Ersatz für Wellenpumpen) geeignet sind. Sie haben einen

hohen Wirkungsgrad, sind unempfindlich, kompakt und haben

eine permanente Kühlung.

|

|

Ein Siel in einem ehemaligen Seedeich

- Katingsiel

|

Saniertes Außensiel am Surfsee

am Katinger Watt

|

|

ich arbeite dran

ich arbeite dran |

| |

|

|

Wenn die Deiche nicht mehr halten, dann sieht es für die tiefliegenden Gebiete schlimm aus.

. .

Die rot eingefärbten Abschnitte dieser Karte zeigen, welche Orte bis spätestens 2100 unter Wasser liegen könnten. Erkennbar: Deutschland und die Niederlande sind besonders hart betroffen.

Quelle: Climate Central

Weltkarte zeigt, welche Orte es 2050 nicht mehr geben könnte

Robin Hartmann, TRAVELBOOK.de - Axel Springer SE

|

|

|

| Wasserversorgung

im nordfriesischen Marschenland |

| Die Nordseemarschen

haben keine Süßwasserquellen und auch kein

brauchbares Grundwasser. Um Trinkwasser für die

Bewohner und Wasser für das Vieh aufzufangen,

gab/gibt es spezielle Einrichtungen. So besteht z. B. auf der Halbinsel

Eiderstedt und den Halligen im nordfriesischen

Wattenmeer das Grundwasser bzw. Oberflächenwasser

aus Salzwasser (in St. Peter-Ording ist es außerdem

schwefelhaltig). Erst mit der Wasserversorgung aus dem Geestland

wurden diese Gebiete (Eiderstedt ab 1962, Hallig Hooge

ab 1968, Hallig Gröde ab 1976) mit Trinkwasser versorgt. |

| Aus

Dreilanden wurde die Halbinsel Eiderstedt |

|

|

Quelle:

Heimatbund Landschaft Eiderstedt e.V. |

|

Aus 3 Inseln

("Dreilanden" > Eiderstedt, Everschop,

Utholm) wurde in den letzten Jahrhunderten

durch immer neue Eindeichungen die Halbinsel

"Eiderstedt". Im Eiderstedter Wappen

wird das durch die drei Schiffe symbolisiert. > mehr

> Landgewinnung

-

Deiche - Deichstöpen - Köge

|

|

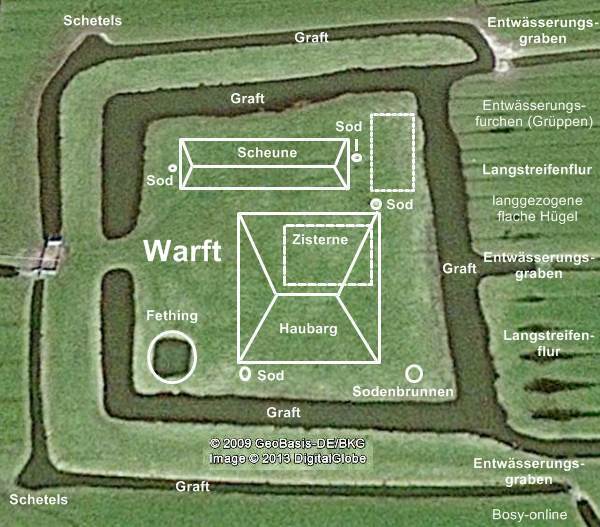

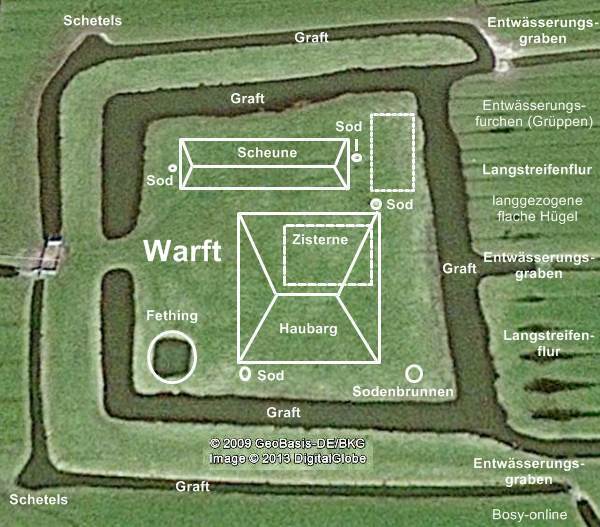

Warft

Vor dem Eindeichen des Marschenlandes an der Nordseeküste

und auf den Halligen (Marschlandinseln ca. 1 bis 2

Meter über dem Meeresspiegel) schützten sich die Bewohner

und ihr Vieh vor Sturmfluten durch den Bau von Warften

(Warf, Wurt, Werfte, Worth, Terpe oder Wierde). Die künstlich

aufgeworfenen Erdhügel wurden mit Mist und hauptsächlich

mit Kleiboden (Sedimentation von Schlickwatt) hergestellt

und erreichten nach und nach eine Höhe von +3 bis +5 m NN (über

dem normalen Meeresspiegel). Die ersten Warften wurden im 3. Jahrhundert

v. Chr. gebaut.

Für Einzelgehöfte (Hofwarft)

wurden sie in runder und für Dorfansiedlungen in gestreckter Bauweise

erstellt. Auf der Hofwarft gab/gibt es einen Haubarg

(Wohnstallhaus), mehrere Nebengebäude und Pferche (mobile Einzäunung).

Mit dem zunehmenden Deichbau konnten die Moore und Salzwiesen durch

Siele (Schleusen) oder Schöpfwerke künstlich entwässert

werden. Daraus ergaben sich die sog. Langstreifenflure. Hier sind die

Fennen (Wiesen, Weiden) gegrüppelt (Langstreifenflur

- langgezogene flache Hügel) und durch Entwässerungsfurchen

(Grüppen) versehen, damit sie schneller trocknen.

Das Wasser sammelt sich in den Furchen, fließt

in Gräben (Graften) und wird

durch Sielzüge über Siele

(Schleusen) oder Schöpfwerke in die Nordsee abgeleitet. |

|

In allen

Fällen gab es kein salzfreies Grundwasser.

Zur Wassergewinnung auf den Warften

wurden/werden folgende Einrichtungen genutzt: |

|

|

|

| |

| Schematische

Darstellung einer Hofwarft |

|

|

Sodenbrunnen

Der Sodenbrunnen (Sodbrunnen) ist ein

Schachtbrunnen

bis in die Grundwasser führenden Schichten reicht. Sie wurden mit

Soden gebaut und nachträglich mit einer Aussteifung aus Holzgeflechten

oder durch einen Holzrahmen verstärkt. Nach der Schöpfmethode

unterscheidet man zwischen Zieh- und Wippgalgenbrunnen.

Da aber das Grundwasser im Marschenland salzhaltig, teilweise sogar zusätzlich

schwefelhaltig ist, war es in den meisten Fällen zur Trinkwasserversorgung

der Bewohner nicht geeignet und konnte nur dann für das Vieh verwendet

werden, wenn es mit Regenwasser zu Brackwasser wurde. |

| Sod

Die Sod (Sad > Grube) ist eine einfache Süßwasserzisterne,

die flaschenförmig im Kleiboden

(Sedimentation von Schlickwatt), mit Soden (viereckige

Grasnarben- oder Torfstücke) oder Ziegelsteinen verkleidetet, angelegt

ist und Regenwasser aufnimmt. Die schmale Öffnung wird mit einem

Holzdeckel abgedeckt, um das Eindringen von Salzwasser zu verhindern.

Das Wasser wird mit Eimern, die an Brunnenbäumen

oder einfachen Schöpfstangen hängen, gefördert. |

Zisterne

Zisternen

sind unterirdische Wasserspeicher, die Regenwasser

von den Hausdächern aufnehmen. Sie befinden sich

unter den Wohngebäuden. Sie werden im Kleiboden aus Ziegelsteinen

gemauert und verputzt. Bevor das Regenwasser in die Zisterne

gelangt, durchläuft es ein Kiesbett (in einigen

Fällen auch ein Reet- bzw. Schilffeld), damit es gereinigt

wird. Die Entnahme des Wassers wurde mit Eimern oder mit Handpumpen

vorgenommen. Damit es als Trinkwasser verwendet werden kann, wird das

Wasser abgekocht.

Heutzutage werden solche Wasserspeicher

zunehmend bei der Regenwassernutzung

eingesetzt. |

Fething

Jede Warft hat eine teichartige

Vertiefung (Fething – ca. 3 bis 4 m tief),

die Regenwasser sammelt und als Viehtränke genutzt

wird. Sie werden durch den direkten Niederschlag und durch Zuleitungen

von Dachabflüssen der Warftgebäude gespeist.

Wenn der Fething in Trockenzeiten austrocknen sollte, gibt es Ausführungen,

die am unteren Ende ein Sodenbrunnen als letzte Wasserreserve

(Grundwasser) haben. Damit die Fethinge nicht überlaufen, wird überschüssiges

Wasser in eine Graft abgeleitet. |

Zwei Tauteiche sind bis heute

auf der Warft Helmfleth bei Poppenbüll erhalten

|

Tauteich

Der Tauteich ist eine besondere

Art der Süßwassergewinnung, der schon

vor 1.000 Jahren auf den Warften auf der Halbinsel

Eiderstedt angelegt wurden. Nach dem Ausheben wurden diese muldenförmigen

länglichen Wasserspeicher mit trockenem

Schilf oder Stroh, Klei (Sedimentation

von Schlickwatt) und Steinen bedeckt. Diese Schicht

darf nicht zerstört werden, da sonst der Teich, wie die Tränkekuhlen,

austrocknen würde.

Der Teich füllt sich in der Nacht und in

den Morgenstunden mit Tauwasser.

Der Tau, der sich niederschlägt, ist größer

als tagsüber verdunsten kann. Ausgrabungen haben ergeben,

dass die Tauteiche ca. 19 m breit und 36 m lang (ca. 600 m²)

waren. Sie hatten eine Sohlenbreite von ca. 12,30 m und eine Tiefe

von ca. 2 m. Von dem flachen, muldenförmigen Einschnitt stiegen

die Seitenflächen unter einem Winkel von 155° zur Horizontalen

hin an. |

|

|

Tränkekuhle

Tränkekuhlen sind künstlich

angelegte Wasserlöcher, die als Süßwassertränke

für das Vieh genutzt

werden. Auch heute sieht man noch auf jeder Fenne

die Kuhlen. Durch den fortschreitenden Grünlandumbruch

entfallen diese Gebiete als Brut-, Nahrungs- und Rastgebiet der

Zugvögel. Deshalb wird die Erhaltung der Tränkekuhlen,

des Grabennetzes, eines ausreichenden Dauergrünlandanteils

und eines hohen Anteils von Flächen mit charakteristischem

Beet-Grüppen-System gefordert.

|

|

|

Graft

Die meisten Warften sind von ein

oder zwei Graften (breite Gräben) mit Schetels

umgeben. Sie dienen zur Entwässerung der Warft

und als Süß- oder Brackwasserspeicher. Sie haben einen

Ablauf in einen Sielzug, der die Landschaft entwässert. |

|

| |

|

| Landgewinnung auf

Eiderstedt |

Eigentlich

kann bei der Landgewinnung an den Küsten von Schleswig-Holstein

und Jütland (Dänemark) nicht von einer Landgewinnung gesprochen

werden, da vor einigen Jahrtausenden die Nordsee (16.000

v. Chr.) ein Festland (Doggerland) und besiedelt war, was durch zahlreiche archäologische Funde bestätigt wird.

Das legendäre Rungholdt ist eine Siedlung der jüngeren Zeit (versunken durch Sturmfluten

ca. 1362 und 1634).

Das Doggerland erstreckte

sich von Nordjütland (Dänemark) bis zu den Shetland-Inseln (nordöstlich von Schottland). Im

Laufe der Jahrtausende stieg das Wasser durch das Abschmelzen der Eismassen der nordeuropäischen Gletscher ständig

an. Noch 7.000 v. Chr. war vor den jetzigen Küsten ein Festland in der heutigen

Landesgröße. Ab 5000 v. Chr. entsteht das Wattenmeer durch die wechselnden Phasen eines stärkeren

Wasseranstiegs (Transgression) und Wassersenkung (Regression). Zur gleichen

Zeit entstanden durch größere Sturmfluten auch der Ärmelkanal und der Durchbruch zur Ostsee, wodurch Großbritannien zur Insel und

Jütland zur Halbinsel wurde. |

Quelle: National Geographic

|

|

|

Quelle:

Heimatbund Landschaft Eiderstedt e.V. |

|

Aus 3 Inseln ("Dreilanden" > Eiderstedt, Everschop,

Utholm) wurde in den letzten Jahrhunderten durch immer neue Eindeichungen die Halbinsel

"Eiderstedt". Im Eiderstedter Wappen wird das durch die drei Schiffe symbolisiert.

|

|

|

|

| |

| |

| |

|

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website

aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines

unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig

Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere

Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter

kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen

Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende

Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht

als unbegründet zurückgewiesen. |