|

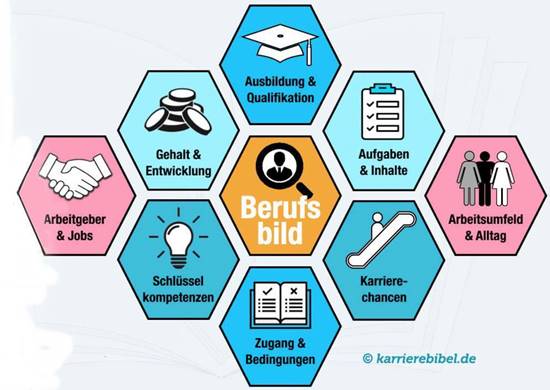

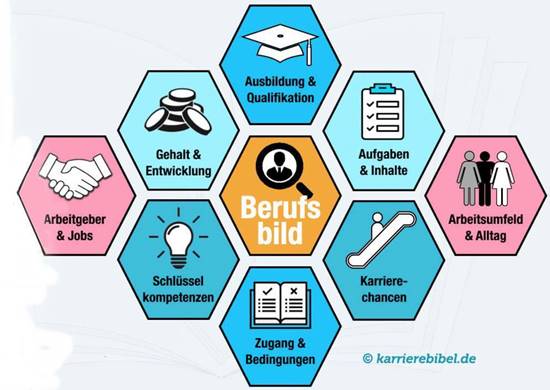

Ein Berufsbild (Tätigkeitsprofil, Jobprofil) beschreibt die wichtigsten Aufgaben, Inhalte und Tätigkeiten sowie Voraussetzungen für einen Beruf und informieren über die erforderlichen Abschlüsse, Rahmenbedingungen sowie Gehalt und Karriereaussichten. Durch die spezifischen Anforderungen und Bedingungen grenzt sich ein Beruf vom anderen Berufen ab. Neben den gesetzliche Vorgaben für das genaue Berufsbild legen Berufsverbände diese Berufsbilder fest.

Im Handwerk gibt es über 130 Ausbildungsberufe mit entsprechendem Berufsbild.

.

Berufsbild

Jochen Mai, Karrierebibel GmbH

|

Um im Dschungel der Berufe bei der Berufswahl eine Orientierung zu bekommen, werden sie zunächst etwas allgemeiner in Berufstypen bzw. Berufsgruppen zusammengefasst. Danach kann man die konkreten Berufsbilder in den Berufsfeldern finden.

Folgende vier Arten von Berufstypen bzw. Berufsgruppen gibt es:

• handwerklich-technisch

• künstlerisch-kreativ

• sozial-pflegerisch

• kaufmännisch-verwaltend

Da es so viele Berufe gibt, kann man sich anhand von Berufsfeldern einen Überblick verschaffen. In einem Berufsfeld werden mehrere Berufe zusammengefasst, in denen es ähnliche Aufgaben und Tätigkeiten gibt. |

15 Berufsfelder

planet-beruf.de - Bundesagentur für Arbeit (BA)

23 Berufsfelder

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Referat Innovationen in der beruflichen Bildung

|

--------------------------------------------------- |

|

Nicht nur die Wärmepumpe (Kältetechnik) und das Smart Building (Intelligentes Gebäude) und Smart Home (Intelligentes Zuhause) im SHK-Handwerk sondern auch die Photovoltaik erfordert eine zusätzliche Ausbildung in einigen Gewerken (z. B. Dachdecker) und/oder eine Kooperation der verschiedenen Gewerke. Ob eine Berufsbilderänderung kommen soll, wird sehr strittig diskutiert. Scherlich wären neue Berufe (z. B. Wärmepumpentechniker, Solarteur) die bessere Lösung. Dann können alle Berufe das leisten, für das sie ausgebildet und fortgebildet sind. Ein wenig weniger ist meistens mehr. Wenn dann noch der Wille zur notwendigen Kooperation der verschiedenen Gewerke vorhanden ist, wird es nicht nur für die Firmen, sondern auch für die Auftraggeber von Vorteil sein.

|

|

In den kommenden Jahren wird die zunehmende Digitalisierung nicht nur die Technologiebranche stark beeinflussen. Auch in vielen "alten" Handwerksberufen (Anlagenmechaniker SHK, Elektriker, Dachdecker, Schornsteinfeger) werden sich die Berufsbilder (Ausbildungsverordnungen) ändern. Zudem werden Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen den Wettbewerb mit anderen Branchen deutlich verstärken und das Qualifikationsangebot der Unternehmen stark erweitern. Es ist davon auszugehen, dass traditionelle, branchenspezifische Abgrenzungsmerkmale zunehmend miteinander verschmelzen werden.

Die interne und externe Aus- und Weiterbildung sowie die betriebliche Personalentwicklung müssen diesen Entwicklungen Rechnung tragen. Insbesondere im Energiebereich werden zahlreiche Produktinnovationen (Wärmepumpen, Photovoltaik, Smart Home, Smart Living, E-Mobilität) folgen und dadurch ganz neue Dienstleistungen entwickelt.

Mit handfesten Kompetenzen in deinen neuen Beruf

OHKW Klimajobs GmbH

400 Jobprofile: Das umfassende Kompendium

Karrieresprung GmbH

|

Handwerk setzt auf Digitalisierung – viele Berufe verändern sich

Carina Blumenroth, Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG

Handwerksberufe mit Zukunft: Die richtige Wahl mit Weitsicht treffen

Bildungsakademie Handwerkskammer Region Stuttgart

Handwerk in 10 Jahren – was Handwerksberufe mit Zukunft so interessant macht

Mega-Handwerk.de – Dein Handwerk-Blog

Ab 1. August 2025 neues Berufsbild für Schornsteinfeger/in |

|

| Zukunft der Arbeit |

. .

Zukunft der Arbeit - Future of Work

Die Zukunft der Arbeit – Future of Work

Gartner Deutschland GmbH

|

Es ändern sich nicht nur Berufsbilder, der Trend anders zu arbeiten verstärkt sich. Homeoffice, virtuelle Teams und Führung, sowie Videokonferenzen statt Reisen und die Digitalisierung sorgen schon heute dafür. Digitalisierung und technischer Fortschritt hängen zusammen, denn Laptops, Smartphones und Smartwatches sind in Beruf und Freizeit kaum wegzudenken. Die Weiterentwicklung solcher Geräte wird nicht nur Jobs, sondern möglicherweise ganze Berufsfelder revolutionieren. Wo heute noch menschliche Arbeitskraft gebraucht wird, setzen sich in ein paar Jahren schon technische Lösungen durch, die schneller, einfacher und nicht zuletzt kostengünstiger sind. |

|

Das hat Folgen für zahlreiche Berufsbilder. Manche werden gestärkt, andere verändern sich radikal und wieder andere fallen voraussichtlich weg. Dazu gehören u. a. Einzelhändler, Verkäufer, Taxifahrer und Mechaniker.

Studien über die Zukunft der Arbeit (Futue of Work) zeigen, dass die Work-Life-Integration* zunimmt, die Flexibilität an Bedeutung gewinnt und die Spezialisierung die Jobchancen verbessern.

* Work-Life-Integration und Work-Life-Balance sind zwei Konzepte, die oft synonym verwendet werden, jedoch grundlegend unterschiedliche Ansätze verfolgen:

Integration vs. Trennung:

• Work-Life-Integration hingegen darauf ab, beide Bereiche so zu verknüpfen, dass sie einander ergääzen und flexibel ineinander übürgehen.

• Work-Life-Balance strebt nach einer klaren Trennung von Berufs- und Privatleben, um beiden Bereichen gleichermaßeß gerecht zu werden.

Flexibilität vs. Zeitorientierung:

• Work-Life-Integration bietet die Möglichkeit, Arbeits- und Freizeitaktivitäten je nach Bedarf zu verschieben und zu kombinieren.

• Bei der Work-Life-Balance wird versucht, feste Zeiten für Arbeit und Freizeit einzuhalten.

Flexibilität vs. Stressmanagement:

• Die Work-Life-Integration reduziert Stress, indem sie eine individuelle und flexible Gestaltung von Arbeit und Freizeit ermöglicht

• Die Work-Life-Balance kann Stress verursachen, da sie oft unerreichbare Ziele setzt.

Es stellt sich die Frage – Wie wird die Arbeitswelt in der Zukonft aussehen? Es gibt eine verwirrende Menge von Studien und Modellen in den verschiedenen Arbeitsbereichen., die sich mit dem Thema befassen.

|

. .

Herausforderungen in vielen Bereichen des Personalwesens (Human Resources)

Aktuelle Trends und Veränderunbgen am Arbeitsmarkt

p.l.i. solutions GmbH

|

Zukunft der Arbeit: Was verändert sich?

Karrierebibel GmbH

Fünf Thesen zur Zukunft der Arbeit

Zukunftsinstitut GmbH

Zukunft der Arbeit: Wie KI Berufe verändert

Dennis Todesco, Rocken® AG

Die Zukunft der Arbeit: Ein Ausblick auf 2030

Vera Lampl, HYPE Softwaretechnik GmbH

Die Zukunft der Arbeit

Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V.

2050: Die Zukunft der Arbeit

Ergebnisse einer internationalen Delphi-Studie des Millennium Project

Cornelia Daheim, Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung |

|

Zukunft des Handwerks |

Um die Herausforderungen in der Zukunft zu bewältigen, muss das Personalmanagement professionalisiert, die Weiterbildung und Digitalisierung gefördert sowie die Unternehmensnachfolge rechtzeitig geregelt werden. Um diese großen Themen auch nachhaltig umzusetzen, gibt es einige unterschiedlich ausgeprägte Maßnahmen zur Professionalisierung eines Handwerksbetriebs. Welche Maßnahme dabei die strategisch sinnvollste ist, hängt von der spezifischen Einzelsituation des Betriebes wie Größe, Nachfolgesituation oder Grad der Digitalisierung ab. Eine zentrale Rolle für die Bekämpfung des Fachkräftemangels spielt die Professionalisierung des Personalmanagements. Hier gibt es diverse Handlungsfelder sowohl für die Mitarbeitergewinnung als auch Mitarbeiterbindung. Für das Recruiting stehen beispielsweise die Faktoren Sichtbarkeit und Benefits im Mittelpunkt. Bei der Mitarbeiterbindung kommt es darauf an, den Mitarbeitenden die richtigen Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive Kultur zu bieten. Auch der steigenden Komplexität kann durch Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden entgegengewirkt werden.

Das Handwerk ist ein Schlüsselfaktor für die Umsetzung der Klimaziele. Deswegen muss es gelingen, die Handwerksbetriebe wieder attraktiver für bestehende Mitarbeiter und vor allem für Berufseinsteiger zu machen.

Da sich die bestehenden Berufsbilder ändern, ist es notwendig, sich in nationale oder regionale Handwerksgruppen zusammenzuschließen. Dabei profitiert der Betrieb von bereits existierenden professionalisierten Strukturen, gibt dafür aber je nach Größe der Gewerke seine Eigenständigkeit teilweise oder vollständig auf. Beim Anschluss an eine Handwerksgruppe sind ein besserer Zugang zu Fachkräften durch die höhere Attraktivität der Gruppe als Arbeitgeber, Verringerung der Komplexität durch die Integration in etablierte Prozesse, sowie die langfristige Regelung der Unternehmensnachfolge. |

So verändert sich das Handwerk bis 2035 – laut ChatGPT und Co

Steffen Guthardt, DHZ - Holzmann Medien GmbH & Co. KG |

Trendmap Handwerk

Vier große Cluster umfasst die Trendmap – Automation, Engagement, Marketing und Networking. In diesen zeigen sich wiederum je bis zu neun Trends.

Leitende Themen sind neben Digitalisierung und Automation auch neue Kooperations- und Kollaborationsformen sowie Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern. |

.

Vier große Cluster umfasst die Trendmap: Automation, Engagement, Marketing und Networking. In diesen zeigen sich wiederum je bis zu neun Trends.

(zum Vergrößern Grafik anklicken)

Quelle: Peter Wippermann / GMH - Gesellschaft für Handwerksmessen mbH |

Drohnen, Cobots und 3D-Drucker als neue Werkzeuge und Hilfsmittel, digitale Assistenzsysteme und Softwarelösungen für die Optimierung von Betriebsabläufen – das Handwerk hat in den vergangenen Jahren eine spannende Entwicklung erlebt.

Trend "Cobot"

Cobots sind Roboter, die auf die Zusammenarbeit mit Menschen spezialisiert sind. Anders als Industrieroboter, die in abgetrennten Bereichen ihre Arbeit verrichten, können sie dem Mitarbeiter direkt assistieren. Handwerker brauchen beim Einsatz von Cobots keine Programmierkenntnisse. Cobots lernen eigenständig und können Aufgaben wiederholen, die man einmal am Computerarm gezeigt hat.

Trend "3D-Druck"

Der 3D-Druck ist ein computergesteuertes Fertigungsverfahren für dreidimensionale Objekte, bei dem das Material Schicht für Schicht aufgetragen wird. Als Werkstoffe werden hauptsächlich Kunststoffe, Keramiken, Metalle oder Grafitmaterialien eingesetzt. Es eignet sich für Prototypen, Einzel- und Kleinserienfertigungen. Branchen, die auf 3D-Drucktechnologie setzen, sind Hörakustik, Zahntechnik und Orthopädie, aber auch in Schmuckdesign, Mode und Produktdesign werden neue Gestaltungsformen entwickelt, die ohne 3D-Druck nicht machbar sind.

Trend "Special Skills"

Der Begriff Special Skills steht für handwerkliche Spitzenleistungen, die im Premiumsegment des Markts einen starken Boom erleben. Je weiter Automation und digitale Leistungsfähigkeit von Maschinen zunehmen, desto größer wird der Wunsch nach besonderer handwerklicher Arbeit, so der Trendforscher. Gerade das Handwerk und seine Betriebe können individuelle Wünsche erfüllen und maßgefertigte Lösungen anbieten.

Trend "Co-Working-Spaces"

Co-Working-Spaces bieten Freiberuflern, Kreativen und kleinen Firmen gemeinsamen Arbeitsraum, gemeinsame Nutzung von Maschinen und Infrastruktur an, um flexibel zu kooperieren. Entstanden ist die Idee der Co-Working-Spaces in der Berliner Hacker- und Start-up-Szene Mitte der 1990er Jahre. Inzwischen beschreibt der Begriff Co-Working-Spaces weit mehr als gemeinsam genutzte Büroräume, sondern auch Werkstätten wie FabLabs und MakerSpaces. Sie stellen Privatpersonen aber auch Handwerkern neueste Produktionsmittel, Fertigungsmethoden und Maschinen zur Verfügung.

Trend "Brand Experience"

Brand-Experience beschreibt die Wirkung, Erinnerung und positive Kundenerfahrung mit der Marke des Unternehmens. Ziel ist es, die emotionale Bindung zwischen Kunden und Betrieb zu entwickeln und zu festigen. So wird auch im Handwerk beispielsweise die eigene Marken-Website immer wichtiger, auch Youtube, Facebook oder Instagram sind kommunikative Marktplätze, die Kunden und zukünftige Mitarbeiter einladen, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen.

Trend "Power Of Diversity"

Power Of Diversity setzt auf die vielfältigen Ideen, die Menschen unterschiedlicher Kulturen, allen Alters oder Geschlechts haben. Es geht um den meist unterschätzten Wettbewerbsvorteil, den vielfältiges Denken ermöglicht. Auch viele Handwerksbetriebe verfügen bereits über heterogene Belegschaften.

"Durch die Trendmap Handwerk sollen Betriebe erkennen, in welche Richtung sich die Branche entwickelt, welche Chancen sich daraus ergeben und was sie beachten müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein", erklärt Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Text: Kirsten Freund / handwerksblatt.de |

Die Zukunft des Handwerks: Trends für 2025

Kirsten Freund / handwerksblatt.de - Verlagsanstalt Handwerk GmbH |

Insgesamt sind 35 Themen im Trendradar berücksichtigt, die den vier Handlungsfeldern "Arbeit & Kultur", "Digitalisierung & Technologie", "Kommunikation & Betrieb" sowie "Werte und Nachhaltigkeit" zugeordnet sind. Das Hauptaugenmerk sollten die Betriebe dabei auf jene Trends legen, die schon jetzt unmittelbaren Einfluss auf ihre Branche haben und kurz vor der massenhaften Verbreitung stehen. Wer diese ignoriert, könnte in den nächsten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit in seiner Branche verlieren.

Die 35 Top-Trends für das Handwerk im Überblick

- Achtsamkeit

- Roboter Interaktion

- Re-Upskilling

- Gesunde Gewohnheiten

- Nachhaltiges Handeln

- Kollaboration

- Moderne Arbeitsweisen

- Resiliente Strukturen

- Aktives Altern

- Cyber Security

- Internet der Dinge

- 3D Druck

- Transparente Daten

- Location Based Service

- Web 3.0

- Employer Branding

- Sinnorientiertes Marketing

- Resiliente Lieferketten

- Vorausschauende Datenanalyse

- Intelligente Materialien

- Digitaler Zwilling

- Direct to Consumer

- Plattformökonomie

- Influencer Culture

- Vernetzte Kundenreise

- Dynamic Storytelling

- Power of Diversity

- Frauen Empowerment

- Grüne Technologien

- Kreislaufwirtschaft

- Recycling 2.0

- Zero Waste

- Inklusives Arbeiten

- Ethisches Mindset

|

Die 35 wichtigsten Trends für das Handwerk

Steffen Guthardt, Deutsche Handwerks Zeitung - Holzmann Medien GmbH & Co. KG

ZUKUNFT HANDWERK

Information, Inspiration und Networking rund um das Thema Handwerk

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH

Handwerksrelevante Zukunftsmärkte

Potenziale und Herausforderungen des Ausbaus

der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität

Anja Gelzer und Ullrich Kornhardt, Deutsches Handwerksinstitut

Die Zukunft gestalten: Einführung in die Megatrend-Map

Sila Egridere, Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Künstliche Intelligenz schaut in die Zukunft

So verändert sich das Handwerk bis 2035 – laut ChatGPT und Co

Steffen Guthardt, DHZ - Holzmann Medien GmbH & Co. KG |

|

Bewerbermanagement

Kleine und mittelständische Betriebe sind darauf angewiesen, beim Recruiting (Personalbeschaffung oder Rekrutierung) neue Wege zu gehen, denn der Fachkräftemangel ist allerorten zu spüren. Die langsam in die Rente gehende Generation (Babyboomer) macht ihn zu einer der drängendsten Herausforderungen der allermeisten Unternehmen hierzulande. Insgesamt 12,9 Millionen Menschen werden dem Arbeitsmarkt in Deutschland bis zum Jahr 2036 verloren gehen, weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen (Statistischen Bundesamt). Dies entspreche knapp 30 Prozent der Erwerbstätigen des Jahres 2021. Die jüngeren Altersgruppen werden diese Lücke den amtlichen Daten zufolge nicht schließen können. So machen die derzeit 15- bis 24-Jährigen der Statistik nach nur rund 8,4 Millionen Erwerbstätige aus.

Der demografische Wandel sorgt dafür, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren von einem Angebotsmarkt zu einem Nachfragemarkt entwickelt hat. Das bedeutet, die Anzahl der Jobangebote ist deutlich höher als die Anzahl der jobsuchenden Personen. Nun sind neue Wege zur Bewerberfindung notwendig. Eine Möglichkeit sind das Bewerbermanagement und das Recruiting.

Im Fokus des Bewerbermanagements stehen die Verwaltung von Bewerberdokumenten, die Kommunikation mit Bewerbern und interne Abstimmungsprozesse. Ein professionelles Bewerbermanagement deckt somit alle Prozesse rund um den Bewerber ab.

Die Hauptaufgabe des Bewerbermanagements ist, die richtigen Kandidaten für das Unternehmen zu finden. Es kommt nicht nur auf das fachliche an. Auch die Chemie zwischen Unternehmen und Mitarbeiter muss stimmen. Das stellt sicher, dass der Mitarbeiter länger im Unternehmen bleibt und das Unternehmen unterstützt. |

|

Das Bewerbermanagement verfolgt drei Ziele: Kosten und Zeit sparen, die richtigen Kandidaten finden sowie das Arbeitgeberimage verbessern. Jedes Unternehmen, das neue Mitarbeiter einstellt, hat in irgendeiner Form ein Bewerbermanagement. Doch auf die Qualität kommt es an: Denn nur ein gutes Bewerbermanagement wird Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bringen. |

|

Ziele des Bewerbermanagements

• Kosten und Zeit sparen

Bewerber, die wochenlang in der Warteschleife hängen – das hilft weder dem Kandidaten noch Ihrem Team. Eines der größten Ziele von Bewerbermanagement ist es deshalb, Bewerbungen schneller zu bearbeiten. Dabei hilft ein Bewerbermanagement-System, da viele Prozessschritte automatisiert werden können, z. B. das Versenden von Bestätigungs-E-Mails. Dies schafft nicht nur Freiraum für HR, sondern verkürzt auch den gesamten Recruiting-Prozess.

Zudem ermöglicht ein Bewerbermanagement mit Software, mehr Daten zum gesamten Prozess zu sammeln. So können Sie besser analysieren, welche Recruiting-Kanäle am besten funktionieren und an welchem Punkt im Bewerbungsprozess die meisten Bewerber ausscheiden. Die positive Folge: Sie können schneller Maßnahmen zur Optimierung einleiten und Ihre Kosten senken..

• Die richtigen Kandidaten finden

Die Hauptaufgabe des Bewerbermanagements ist, die richtigen Kandidaten für das Unternehmen zu finden. Es kommt nicht nur auf das fachliche an. Auch die Chemie zwischen Unternehmen und Mitarbeiter muss stimmen. Das stellt sicher, dass der Mitarbeiter länger im Unternehmen bleibt und das Unternehmen unterstützt.

• Arbeitgeberimage verbessern

Verkürzte Prozesse bedeuten weniger Wartezeiten und Bewerber fühlen sich direkt gut aufgehoben. Das gibt ihnen ein organisiertes Bild von Ihnen als Arbeitgeber. Und schon haben Sie die Candidate Experience verbessert und Ihr Employer Branding auf Erfolgskurs gebracht. Das hinterlässt einen guten Eindruck von Ihnen als Arbeitgeber und steigert Ihre Chancen, dass der Bewerber seine Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt.

Quelle: Personio SE & Co. KG |

Was ist Bewerbermanagement? Definition und Praxistipps

Personio SE & Co. KG

Bewerbermanagement: Phasen, Aufgaben, Ziele und mehr

Martin Flöel, New Work SE

Bewerbermanagement meistern: Definition, Aufgaben, Ziele und wertvolle Praxistipps

HR Puls GmbH |

|

Recruiting

Recruiting (Personalbeschaffung, Personalgewinnung) ist ein fortlaufender, komplexer Prozess. Moderne Recruiting-Tools bieten umfangreiche Funktionen, um das Bewerbermanagement zu optimieren. Einen mehrstufigen Genehmigungsprozess für Stellen, das Verwalten und Bewerten von Bewerbungen, die Individualisierung von Bewerberkriterien, ein zentraler Speicherort für jede Bewerbung und dazugehörige Daten, automatische Datenerfassung, Analysefunktionen, Kommunikationstracking und Datenschutz. Außerdem ermöglichen Sie die Erstellung von Stellenanzeigen, die automatische Veröffentlichung auf Karriereseiten und die Pflege von Kandidatenpools. Die Kosten für Bewerbungsprozesse können mit Hilfe eines digitalen Bewerbermanagements gesenkt werden.

Damit vakante Positionen passgenau besetzt werden können, bedient sich das Recruiting verschiedener Instrumente und Kanäle. Denn es geht darum, die Aufmerksamkeit vielversprechender Kandidat*innen zu gewinnen. Das Recruiting muss dabei zum einen das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigen, zum anderen die Zielgruppe kennen und wissen, welche Reichweite erzielt werden kann. Diese Faktoren bestimmen, welche Recruiting-Instrumente sinnvoll eingesetzt werden.

Dabei gibt es im internen und externen Recruiting sowie digitalen Recruiting viele verschiedene Möglichkeiten.

Dem digitalen Recruiting kommt in der Personalbeschaffung eine zunehmend große Bedeutung zu. Digitales Recruiting bedeutet in erster Linie, dass Unternehmen digitale Technologien einsetzen, um geeignete Kandidat*innen zu finden. Das schließt häufig ein, dass Unternehmen Bewerbermanagementsysteme nutzen, um den Recruiting-Prozess nach standardisierten Abläufen zu strukturieren und so schneller und effizienter zu werden.

Der Recruiting-Prozess beschreibt die einzelnen Schritte, die durchlaufen werden müssen, um eine Position erfolgreich zu besetzen. Meist spricht man dabei von bis zu sieben Phasen, die aufeinander folgen:

• Analyse des Anforderungsprofils und Entwicklung der Stellenausschreibung

• Veröffentlichung in geeigneten Medien (Jobbörsen, soziale Netzwerke und Businessplattformen, Karrierewebsite, etc.)

• Screening, Vorauswahl möglicher Bewerber*innen und Jobinterviews

• Evaluierung aufgrund von objektiven Kriterien

• schnelle Reaktion für Ab- und Zusagen

• Vertrag und Einstellung

• Onboarding und Integration des bzw. der neuen Mitarbeiter*in im Unternehmen

Quelle: Indeed - Recruit Holdings Co., Ltd |

Phasen eines Recruiting-Prozesses

|

Was ist Recruiting? – Definition, Prozess, Instrumente

Indeed - Recruit Holdings Co., Ltd

Erfolgreiches Recruiting mit professionellem Bewerbermanagement

hidden professionals GmbH

Recruiting-Kanäle: Diese Rekrutierungswege gibt es

IHK Schwaben |

|

Trend

Ein Trend ist eine Veränderungsbewegung oder ein Wandlungsprozess,

der in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens (Ökonomie, Politik, Konsumwelt) und in den

unterschiedlichsten Durchdringungstiefen vorkommt. Dabei kann es sich um reine Oberflächenphänomene (z. B. Produkttrends) oder um tiefe, nachhaltige Strömungen handeln (z. B. der Megatrend " Neo-Ökologie") handeln.

Eine Tendenz sollte nicht mit einem Trend verwechselt werden, denn sie hält meistens nur sehr kurzfristig an. Aber innerhalb eines Trends kann es mehrere Tendenzen geben.

So scheinen z. B. Smart

Home, Smart Grid, Smart Building, Künstliche Intelligenz [KI] und auch der Einsatz von Wärmepumpen in Verbindung mit der Photovoltaik nicht nur Hypes zu sein, diese entwickeln

sich zum Trend bzw. Megatrend.

Die gerichtete Beobachtung bestimmter Frühwarnindikatoren (Monitoring) und die ungerichtete Suche (Scanning) nach Hinweisen für einflussreiche Entwicklungen sind die Grundlagen der Trendforschung. Beim Scanning werden unterschiedliche Medien (z. B. Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen. Internet) und auch Nischenmedien (z. B. Fachzeitschriften, Blogs, Foren) ausgewertet, denn Medien funktionieren als Spiegel des öffentlichen Lebens. Vermutete Trends werden auf ihre Entwicklungen, Hintergründe, Ursachen und Marktrelevanz untersucht und bekommen einen passenden Namen ("Naming"). Treffende Namings transportieren das Wesen eines Trends innerhalb von Sekunden, machen diesen diskutabel und damit nutzbar. |

Trend-Definitionen

Springer Gabler | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Trends und Trendkategorien - Was sind eigentlich Trends?

Zukunftsinstitut GmbH

Megatrends

Zukunftsinstitut GmbH

Diese Techniktrends werden den Nutzeralltag verändern

Julia Ruhnau, PREMIUM-GRUPPE GmbH

Hype - Erfolg oder Enttäuschung |

|

Trends in der Arbeitswelt

Fakt ist – Die Arbeitswelt unterliegt einem ständigen Wandel. Kein Wunder, denn schließlich könnte schon eine einzige Innovation, Technologie oder Theorie ganz plötzlich alles verändern. Dazu kommen gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen, die stets neue Anpassungen von Unternehmen – und auch Arbeitnehmer – verlangen.

Hier sind DEIB (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging [Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit]) oder DEI (Diversity, Equity, Inclusion [Diversität, Gleichstellung, Inklusion]) ein Trend, der viele arbeitnehmerorientierte Entwicklungen am Arbeitsmarkt in einem Begriff zusammenfasst. DEIB sind für Mitarbeiter nicht mehr nur Schlagworte, sondern in vielen Unternehmen gelebte Realität. |

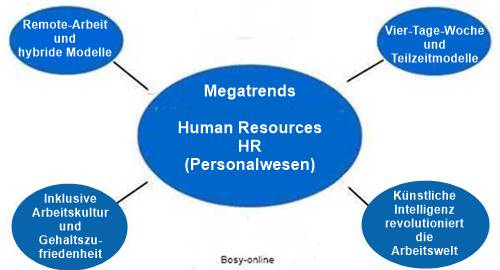

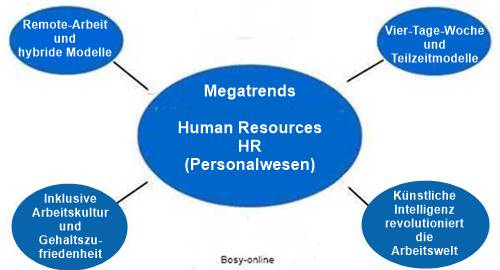

Von Remote-Arbeit (Fernarbeit bzw. Homeoffice) über die Vier-Tage-Woche bis hin zur KI-Revolution – der Trend Report zur Zukunft der Arbeit blickt hinter die Kulissen der Arbeitswelt von morgen.

1. Megatrend: Remote-Arbeit und hybride Modelle

Flexible Arbeitsmodelle und Homeoffice gewinnen an Bedeutung, besonders für jüngere Generationen. Laut einer Umfrage haben 51 % der Unternehmen Homeoffice-Optionen oder Remote Work (Fernarbeit) eingeführt, während nur 5 % eine generelle Anwesenheitspflicht im Büro haben.

"Die Bedürfnisse von Arbeitnehmenden zu erkennen und auf diese gezielt einzugehen – darauf sind Unternehmen mehr denn je angewiesen, um die benötigten Fachkräfte zu gewinnen und auch längerfristig zu halten", sagt Thomas Kindler, Managing Director des Job-Netzwerks XING. Über die Hälfte der Beschäftigten kann mittlerweile remote arbeiten, wie die aktuelle XING-Wechselbereitschaftsstudie 2024 zeigt. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, effiziente hybride Arbeitsumfelder zu schaffen und dabei die Vorteile des Homeoffice mit dem Bedürfnis nach persönlicher Interaktion und Zusammenarbeit zu vereinen. "Die Komplexität besteht dabei vor allem darin, die Vorteile des Home-Office mit den Bedürfnissen nach persönlicher Interaktion und Zusammenarbeit in Einklang zu bringen", fügt Kindler hinzu.

2. Megatrend: Die Vier-Tage-Woche und Teilzeitmodelle

Laut Eurostat beträgt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in Deutschland 40,2 Stunden, wobei fast ein Drittel der Erwerbstätigen in Teilzeit arbeitet. Diskussionen über eine Vier-Tage-Woche und flexible Arbeitszeiten gewinnen an Bedeutung. Doch eine Umfrage zeigt, dass nur 30 % der Befragten glauben, dass sich die Vier-Tage-Woche innerhalb der nächsten fünf Jahre durchsetzen wird. Die Mehrheit (66 %) ist skeptisch und nennt Gründe wie fehlende Arbeitskräfte (65 %), finanzielle Belastungen für Arbeitgeber (52 %) und erhöhte Arbeitsbelastung in vier Tagen (49 %) an. Dabei könnten "flexible Arbeitszeiten und die Vier-Tage-Woche durchaus zu einer höheren Produktivität und weniger Krankheitstagen führen", so ein Fazit der XING-Wechselbereitschaftsstudie.

3. Megatrend: Inklusive Arbeitskultur und Gehaltszufriedenheit

Diskriminierung am Arbeitsplatz bleibt ein großes Problem, sowohl hinsichtlich Herkunft, Alter als auch Geschlecht. Unternehmen sollten diskriminierende Strukturen abbauen und Vielfalt fördern, so ein Fazit diverser Studien. "Dies kann zu einer höheren Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeitenden führen und die Kreativität im Unternehmen steigern", betont Nina Zimmermann, CEO der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu. Auch das Gehalt spielt eine entscheidende Rolle bei der Arbeitszufriedenheit. Laut dem kununu Gehaltscheck 2024 verdienen Männer in Deutschland durchschnittlich 52.254 Euro, während Frauen nur 44.425 Euro verdienen. "Die Gehaltszufriedenheit ist oft noch ein Faktor für die Arbeitszufriedenheit, die Ergebnisse unseres kununu Gehaltschecks 2024 zeigen allerdings, dass ein höheres Gehalt nicht zwangsläufig zu einer höheren Zufriedenheit führt", erklärt Zimmermann weiter. Besonders in der Energiebranche herrscht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gehalt und Zufriedenheit.

4. Megatrend: Künstliche Intelligenz revolutioniert die Arbeitswelt

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere generativer KI, wird die Arbeitswelt stark verändern. Bestimmte Berufsfelder könnten durch KI ersetzt werden, während andere, vor allem Blue-Collar-Jobs, weniger ersetzbar sind. Laut dem Report ist der KI-Markt am weitesten im Gesundheitswesen (15,70 %), Finanzwesen (13,65 %), Transportwesen (13,65 %) und im verarbeitenden Gewerbe (13,65 %) verbreitet. "KI eröffnet neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum, stellt jedoch auch Herausforderungen in Bezug auf die Ausbildung und Anpassung der Arbeitskräfte dar", erklärt Theresa Käufer, Team Lead Research Economy bei Statista.

Insgesamt zeigt der Report, dass die Zukunft der Arbeit von einer Kombination aus Flexibilität, Diversität und Technologisierung geprägt sein wird. "Arbeitgeber müssen sich auf die Herausforderungen und Chancen dieser Trends einstellen, um eine produktive und zufriedene Belegschaft zu gewährleisten", fügt Käufer hinzu.

Quelle: Wir sind der Wandel - Die Ratgeber |

Megatrends in der Arbeitswelt

Welche Megatrends der Arbeitswelt prägen unsere Zukunft?

Online-Magazin "Wir sind der Wandel" - Die Ratgeber

Irrtümer und Mythen rund ums Arbeitsrecht

Online-Magazin "Wir sind der Wandel" - Die Ratgeber

Arbeitstrends 2025: So verändern sie die Zukunft der Arbeit

New Work SE

|

. .

Top 9 Trends in der Arbeitswelt

|

Unter dem Begriff Trend versteht man allgemein eine kurzfristige Erscheinung oder einen langfristigen Wandel. Trends in der Arbeitswelt werden zunehmend durch die Digitalisierung vorangetrieben und etablieren neue Konzepte in der modernen Arbeitswelt.

Moderne Arbeit hat das Thema New Work im Berufsalltag verstärkt. Dabei bewegt sich die Entwicklung immer mehr zu Konzepten, die dem Arbeitnehmer mehr Flexibilität, Entscheidungsspielraum und Selbstorganisation bieten. Hier kann die Vertrauensarbeitszeit ein Beispiel sein.

Der Fokus wird mehr auf den Arbeitnehmer als Mensch und dessen Bedürfnisse gesetzt. Weniger auf die reine Leistung. Trends frühen dazu, dass sich Unternehmen spürbar um die eigenen Mitarbeiter kümmern und die Chancengerechtigkeit berücksichtigen. Eine gesunde Work-Life-Integration soll geschaffen werden.

Die Liste an Trends wird immer länger. Dabei den Überblick zu behalten, wird zunehmend schwieriger. Damit man auf dem neuesten Stand ist, alle wichtigen Trends kennt und auch ihren Mehrwert verstehst, werden die Top 9 Trends ausführlich erklärt. |

|

Das sind die Top 9 Trends in der Arbeitswelt

Lea Broehenhorst, factro® - Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

|

| KI verändert Berufsbilder |

Künstliche Intelligenz (KI) führt im Jahr 2025 zu einem tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt, der weniger durch das Verschwinden ganzer Berufe als vielmehr durch die Automatisierung von Teilaufgaben geprägt ist.

Zentrale Veränderungen 2025

• Beschleunigter Kompetenzwandel: In Berufen, die stark von KI betroffen sind, wandeln sich die Anforderungen um 66 % schneller als in anderen Bereichen.

• Entstehung neuer Rollen: Es etablieren sich spezialisierte Positionen wie AI Agents Conductors, AI Policy Maker, AI Engineers und Chief AI Officers.

• Produktivitäts- und Lohnboost: Arbeitnehmer mit KI-Kompetenzen (z. B. Prompt-Engineering) erzielen im Jahr 2025 Lohnaufschläge von bis zu 56 %. Branchen mit hoher KI-Integration verzeichnen ein bis zu viermal höheres Produktivitätswachstum.

Betroffene Berufsfelder

• Starker Wandel (White-Collar): Finanzwesen, Jura, Journalismus, Verwaltung, Marketing – KI übernimmt Routinen wie Datenanalyse, Textentwürfe und Vertragsprüfung.

• Unterstützung (Spezialisierte Fachkräfte): Medizin (Radiologie/Pathologie), Softwareentwicklung, Biologie – KI dient als Präzisionswerkzeug (z. B. Tumorerkennung); menschliche Entscheidungskraft bleibt essenziell.

• Geringe Betroffenheit: Handwerk, Pflege, Erziehung, Rettungsdienste – Physische Präsenz und Empathie sind schwer automatisierbar.

Unternehmen reagieren verstärkt mit Umschulungs- bzw. Reskilling-Programmen, um Mitarbeiter auf die Zusammenarbeit mit KI-Systemen vorzubereiten.

Quelle: KI-Modus in der Google Suche |

KI verändert den Arbeitsmarkt: Wie Führungskräfte jetzt umdenken müssen

Celina Kuhn, Verlag Dashöfer GmbH

Top 15 Jobs auf der KI-Abschussliste? Wir klären auf

kununu GmbH

KI-Skills im Fokus: Welche Kompetenzen braucht es im KI-Zeitalter?

Joachim Niemeier, colearn.de – Corporate Learning Community gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) |

|

Jobsharing |

|

Jobsharing (Job-Splitting) ist ein eher unbekannter Trend, der mittlerweile immer beliebter wird. Mindestens zwei Personen teilen sich eine Vollzeitstelle. Dabei werden Aufgaben, Verantwortungen und die Arbeitszeit zwischen den Parteien aufgeteilt, sodass die Gesamtanforderungen an die Stelle erreicht werden. So entstehen zwei Teilzeitstellen. Im Gegensatz zu den klassischen Teilzeitstellen, gibt es jedoch ein paar Unterschiede: So arbeiten beiden beim Jobsharing als Team zusammen, um die Ziele für eine Stelle zu erreichen. Beim Job Splitting dagegen entstehen zwei voneinander unabhängige Stellen. |

|

Das bedeutet auch, dass beim Jobsharing mehr Absprache notwendig ist. Außerdem sollten bei diesem Modell die beiden Tandempartner nicht zeitgleich arbeiten, sondern ergänzend zueinander. Ein Vorteil ist, dass fast jede Position durch Jobsharing in Teilzeit ausgeführt werden kann, was bei einer klassischen Teilzeit-Position nicht immer möglich ist.

Jobsharing ist kein einheitliches Modell, stattdessen gibt es verschiedene Wege, einen Job zu teilen.

• Job-Pairing: Bei diesem Modell werden Aufgaben zwar aufgeteilt, dennoch wird gemeinsam an einem Ziel gearbeitet. Der Abstimmungsbedarf ist also groß und Entscheidungen werden meist gemeinsam getroffen.

• Top-Sharing: Dabei teilen sich zwei Personen eine Führungsposition und treffen gemeinsam Entscheidungen hinsichtlich Mitarbeiterführung, Investitionen und Co.

• Peer-Tandem: Manche Stellen erfordern viele unterschiedliche Kompetenzen und sind daher schwer zu besetzen. Beim Peer-Tandem sollten deshalb zwei sich ergänzende Mitarbeitende diese Stelle gemeinsam meistern.

• Succession Tandem: In dieser Version geht es nicht um eine dauerhafte Teilung, stattdessen wird eine Nachwuchskraft angelernt, um später die Position zu übernehmen.

• Cross-functional Tandem: Um Synergien zu nutzen, werden im cross-functional Tandem beispielsweise Fachkräfte aus Mutter- und Tochterunternehmen für eine Stelle angeheuert, um so Wissen zu teilen.

Neben den rechtlichen Bedingungen müssen auch die Personen, die sich die Stelle teilen, gewisse Punkte erfüllen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

• Transparente Kommunikation: Zur internen Abstimmung ist es besonders essentiell, dass beide Personen klar kommunizieren, was aktuelle Aufgaben und Herausforderungen sind.

• Ausführliche Dokumentation: Gerade dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist es nötig, Vorgehensweisen, Ziele, Abstimmungen und kleinere Entscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren. So kann die andere Person nachvollziehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde.

• Vertrauen aufbauen: Zwischen beiden Parteien sollte Vertrauen herrschen, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Beide müssen sich darauf verlassen können, dass die andere Person nicht hinter ihrem Rücken anders agiert.

• Beiderseitige Zuverlässigkeit: Vertrauen wird auch durch Zuverlässigkeit gestärkt. Daher sollten Absprachen, Termine und Deadlines unbedingt eingehalten werden.

• Ausgeglichene Planung: Die meisten Menschen entscheiden sich für dieses Modell, um mehr freie Zeit zu haben. Daher ist es nur fair, wenn die Arbeitszeiten so gelegt werden, dass es für beide Vorteile bietet. Entsprechend den Abwesenheiten sollten Meetings und Termine geplant werden.

• Ausgeprägte Kompromissfähigkeit: Sich eine Stelle zu teilen und Entscheidungen gemeinsam zu treffen, bedeutet auch, dass nicht immer beide Parteien zu 100 % einverstanden sind. Daher ist es essentiell, Kompromisse einzugehen und nicht die eigene Meinung immer durchsetzen zu wollen.

Quelle: Sarah Rasch, Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

Jobsharing: Das steckt hinter dem Trend

Sarah Rasch, factro® - Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

Jobsharing bietet sich geradezu in der Altersteilzeit an. Arbeitgeber und Arbetnehmer gewinnen von einer verbesserten work-Life-balance und dem Wissenserhalt bis hin zur Nutzung von Fähigkeiten und gesteigerter Produktivität. Jobsharing ist eine Win-Win-Lösung, die es Einzelpersonen ermöglicht, schrittweise in den Ruhestand überzugehen und gleichzeitig zum Erfolg ihres Unternehmens beizutragen. Durch die Einführung dieser flexiblen Arbeitsregelung können Unternehmen ein wertvolles Arbeitsumfeld fördern, was letztendlich zu einer verbesserten Mitarbeiterzufriedenheit und der Gesamtleistung der Organisation führt.

Der gleitende Ruhestand erfreut sich heute aus verschiedenen Gründen zunehmender Beliebtheit. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht Einzelpersonen den schrittweisen Übergang von der Vollzeitbeschäftigung in den Ruhestand und bietet ihnen die Flexibilität und finanzielle Stabilität, die sie sich wünschen, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur Belegschaft leisten. Angesichts dieses zunehmenden Trends wird man von der entscheidenden Bedeutung verstehen, was ein gleitender Ruhestand bedeutet und warum er immer beliebter wird. |

|

4-Tage-Woche |

|

Bei der 4-Tage-Woche wird die Anzahl der Arbeitstage pro Woche von fünf auf vier verkürzt. Dadurch haben Arbeitnehmer einen Tag länger Wochenende und somit mehr Zeit zur individuellen Gestaltung zur Verfügung. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter soll so gesteigert und Stress langfristig reduziert werden. Gleichzeitig nimmt die Produktivität nicht ab – das zeigen aktuelle Studien.

So funktioniert die 4-Tage-Woche +

Sarah Rasch, factro® - Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

4-Tage-Woche + 3-Tage-Woche |

|

|

5-Stunden-Regelung |

|

Nicht nur die Anzahl der Arbeitstage pro Wochen wird regelmäßig diskutiert, sondern ein neuer Trend ist nun auch die Verkürzung der Arbeitsstunden am Stück. Die 5-Stunden-Regelung besagt, dass Arbeitnehmer nicht länger als fünf Stunden pro Tag arbeiten sollten. Hier wird sich darauf bezogen, dass Mitarbeiter keine acht Stunden am Tag durchgängig konzentriert arbeiten können und somit die Zeit nicht effektiv genutzt werden kann.

Effektiv, effizient – oder beides?

Vivien-Jana Gaida, factro® - Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

|

Kürzere Arbeitstage mit der 5-Stunden-Regelung

Neben der Anzahl der Arbeitstage, werden auch die Arbeitsstunden pro Tag rege debattiert: Die Idee von acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit und acht Stunden Arbeitszeit pro Tag wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom Unternehmer Robert Owen gefordert. Vor etwa 100 Jahren wurden diese Gedanken in Zeiten der Arbeiterbewegung gesetzlich festgeschrieben – und bis heute hat sich daran wenig geändert. Dabei bewiesen längst zahlreiche Studien, dass Mitarbeitende naturgemäß nur einen Bruchteil der acht Stunden konzentriert arbeiten können. Eine britische Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass Beschäftigte an einem Arbeitstag lediglich 2 Stunden und 23 Minuten wirklich produktiv arbeiten.

Im Hinblick auf eine 5-Tage-Woche stehen oft fünfstündige Arbeitstage zur Diskussion, wenn es um eine Reduzierung der Arbeitsstunden am Stück geht – so wird vermieden, dass durch die gesetzliche Pausenregelung eine weitere halbe Stunde hinzukommt.

Im Schnitt gaben Männer eine Wunscharbeitszeit von 36 Wochenstunden an – bei Frauen waren es 29,5 Stunden.

Quelle: Kim Pohlmann, Trainee Business Communications Modern Work & Modern Life - Microsoft |

Zurück ins Büro? Diese Trends bestimmen die Arbeitswelt der Zukunft

Kim Pohlmann, Trainee Business Communications Modern Work & Modern Life - Microsoft |

|

Gig Working |

|

Das Gig-Working ist ein New Work Arbeitskonzept. Das besagt, dass Arbeitnehmer nicht im klassischen Sinne fest für einen Arbeitgeber arbeiten, sondern über Onlineplattformen kleinere, zeitlich befristete Aufträge vermittelt bekommen. Abgeleitet wurde der Begriff Gig Working aus der Musikbranche, wo Musiker für einzelne Gigs, also kleine Aufträge, bezahlt werden. |

|

Gig-Working (Gig-Work, Gig-Economy, Gig-Jobs) bringt viele Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit sich. Arbeitnehmer haben die Chance, in viele unterschiedliche Tätigkeiten zu schlüpfen und so am Arbeitsmarkt den Erfahrungshorizont zu erweitern. So können Arbeitnehmer unabhängig und vollkommen flexibel arbeiten. Zudem haben Arbeitgeber den Vorteile, dass sie nur eine minimale Bindung und Zuständigkeit für die Mitarbeiter haben. Das Bedeutet im Umkehrschluss finanzielle Unsicherheit für Arbeitnehmer. |

Gig-Working - Boomendes Arbeitsmodell

Sabine Meuter, dpa-Custom Content | ZDF

Gig-Work: der Schlüssel zum Erfolg

Manuela Morf, Universität Luzern |

|

Workation |

|

Das Konzept "Workation" setzt sich aus den beiden englischen Wörter "Work" und “Vacation", also Arbeit und Urlaub zusammen. Es soll dafür sorgen, dass in der modernen Arbeitswelt die Grenzen zwischen Urlaub und Arbeit verschwimmen. Da, wo andere Urlaub machen, arbeiten. Ein Traum für viele Arbeitnehmer – eine Studie besagt: 13 Prozent der Deutschen würden Workation gerne mal ausprobieren. |

|

Die Liste an Möglichkeiten, die Workation zu bieten hat, ist lang. Ob für eine Woche in Bayern oder für mehrere Monate auf Hawaii – Zeitraum und Ort spielen keine Rolle. Workation dient dem Unternehmen als Inspiration und Austausch. Weitere Vorteile sind die hohe Flexibilität und Kreativität. Hier ist es wichtig die richtigen Kommunikationstools zu verwenden.

Den Traum "Workation" können allerdings nicht alle Arbeitnehmer leben. Es gibt Bedingungen, die Workation erst möglich machen. Nicht jeder Aufgabenbereich einer Branche kann remote vom Ausland aus erledigt werden.

Damit sind wir schon direkt bei der absolut wichtigsten Voraussetzung! Dein Job muss Remote (aus der Ferne) zu erledigen sein. Wenn das nicht der Fall ist, bringt es Dir und Deinem Arbeitgeber nichts, weil Du Deine Arbeit nicht vollständig erledigen kannst.

Doch mittlerweile können nicht mehr nur Freelancer, Digitale Nomaden und Selbstständige ihre Freiheit der Arbeitsplatzbestimmung ausleben. Denn dank der Digitalisierung ist es einfacher geworden, digital zusammenzuarbeiten, egal in welcher Umgebung man sich befindet.

Welche Vorteile warten auf Sie:

• Sie können reisen, ohne sich dafür Urlaub nehmen zu müssen.

• Sie halten Fristen ein und arbeiten wie gewohnt, während Sie gleichzeitig einen neuen Ort entdecken können.

• Sie reduzieren das Burnout-Risiko und verbessern Ihre Work-Life-Balance.

• Sie steigern Ihre Produktivität und aktivieren Ihre Kreativität.

• Sie laden Ihre emotionalen und mentalen Akkus wieder auf.

• Sie kommen erfrischt und inspiriert nach Hause.

• Sie können in Ihrer Freizeit abschalten und die Gegend erkunden.

• Sie können, wenn es auf der Arbeit mal ruhiger ist, Ihre Freizeit genießen, ohne sich dafür frei nehmen zu müssen.

• Sie können Arbeitsstress reduzieren und Ihre mentale Gesundheit fördern.

Berufe bei denen Workation besonders funktionieren kann

Es gibt heute schon eine Vielzahl von Berufen, die sich durch Digitale Tools von der ganzen Welt aus erledigen lassen. Einige dieser Berufe bei denen der Arbeitsort keine Rolle spielt sind zum Beispiel als Zielgruppe:

• Buchhaltung

• Softwareentwicklung

• Lehrer

• Marketing

• Texter und Lektoren

• Fotografen

• Journalisten, Redakteur

• SEO-Experten

• Podcaster

• Grafikdesign

• Einkauf und Controlling

• Coacher in allen Bereichen |

Workation – Definition, Vorteile und Tipps

Lea Broehenhorst, factro® - Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG |

|

Employee Reskilling - Employee Upskilling |

|

Beim Employee Reskilling (Umschulung) und Employee Upskilling (Weiterbildung, Weiterqualifizierung) werden jedem Mitarbeiter individuelle Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, die an die bereits vorhandenen Kompetenzen anknüpfen. Vor allem in Bereichen der Digitalisierung ist es erforderlich, dass Mitarbeiter dort abgeholt werden, wo sie im Umgang mit verschiedenen Softwares und Programmen stehen. Somit ist diese Art von Umschulung ein Trend, der sich langfristig lohnt. So lässt sich die Art der Umschulung nachhaltig transformieren. |

|

Employee Reskilling (Mitarbeiterumschulung, Erlernen neuer Kompetenzen) gibt einerseits Arbeitnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Karriere voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben, während andererseits die Arbeitgeber sicherstellen können, dass sie über die Fähigkeiten und das Know-how verfügen, das sie benötigen, um in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Durch das Angebot von Umschulungen können Unternehmen ihre Mitarbeiter*innen zudem besser halten und eine höhere Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit erreichen.

Die Fähigkeiten, die Arbeitnehmer:innen durch Employee Reskilling erwerben können, variieren je nach Branche und Unternehmen. Einige der am häufigsten nachgefragten Fähigkeiten sind jedoch:

• Digitale Kompetenz: Die zunehmende Digitalisierung hat zu einem Bedarf an Mitarbeiter:innen geführt, die über digitale Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Durch Schulungen und Umschulungen können Arbeitnehmer:innen ihre digitale Kompetenz verbessern und sich für Positionen qualifizieren, die digitale Fähigkeiten erfordern.

• Soft Skills: Soft Skills wie Teamarbeit, Kommunikation und Problemlösung sind für viele Positionen von entscheidender Bedeutung. Durch Schulungen können Arbeitnehmer:innen ihre Soft Skills verbessern und sich für Positionen qualifizieren, die diese Fähigkeiten erfordern.

• Fachwissen: In einigen Branchen kann es erforderlich sein, dass Mitarbeiter:innen spezielle Fachkenntnisse oder Zertifizierungen erwerben, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder sich für höhere Positionen zu qualifizieren.

• Veränderungsbereitschaft: In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist es wichtig, dass Arbeitnehmer:innen bereit sind, sich an neue Anforderungen anzupassen und ihre Fähigkeiten und ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern. Durch Schulungen können Arbeitnehmer lernen, wie sie sich an Veränderungen bestmöglich anpassen können.

Quelle: Beratungsgesellschaft Willkomm |

Employee Reskilling als Form des lebenslanges Lernen

Beratungsgesellschaft M. Willkomm mbH

|

Employee Upskilling |

|

Beim Employee Upskilling geht es darum, vorhandene Fähigkeiten auszubauen und Mitarbeitern zu helfen, sich in ihren aktuellen Rollen weiterzuentwickeln. Wenn beispielsweise ein Marketingspezialist fortgeschrittene digitale Marketingtechniken erlernt, ist das Upskilling. Dadurch können Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und ihren Wert in ihren aktuellen Positionen verbessern und bleiben auch bei der Weiterentwicklung ihrer Rollen relevant. |

|

Upskilling (Weiterbildung) ist das Erlernen neuer Fähigkeiten, um die Leistung in der aktuellen Position zu verbessern. Beispiele hierfür sind ein Fabrikarbeiter, der sich technische Fähigkeiten aneignet, um eine zunehmend automatisierte Tätigkeit auszuüben, ein Softwareentwickler, der eine neue Programmiersprache lernt, eine Pflegekraft, die eine Ausbildung zur zertifizierten Pflegeassistentin absolviert, und jeder andere Mitarbeiter, der eine Schulung in Führungsqualitäten und anderen Soft Skills erhält.

Unternehmen werden die größten Vorteile aus der Weiterbildung ihrer Belegschaft ziehen, wenn sie dies zielgerichtet und methodisch angehen.

1. Erfassen Sie die Qualifikationen Ihrer Mitarbeiter:

Um einen unternehmensweiten Weiterbildungsplan zu erstellen, sollten die Personalabteilungen zunächst eine Bestandsaufnahme der aktuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter durchführen und dabei eine gemeinsame Sprache verwenden, um die Fähigkeiten abteilungsübergreifend zu beschreiben und die Nachverfolgung der Kompetenzen zu erleichtern. Diese Informationen dienen als Maßstab und sollten kontinuierlich aktualisiert und in einer HCM-Plattform nachverfolgt werden, damit Personal- und Unternehmensleiter das Qualifikationsinventar mit den Qualifikationsanforderungen vergleichen können, um Qualifikationslücken jederzeit zu erkennen.

2. Ermitteln Sie den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Fähigkeiten:

Als Nächstes können Führungskräfte mit der Personalabteilung zusammenarbeiten, um zu ermitteln, welche Fähigkeiten ihre Abteilungen derzeit benötigen und wie sich diese Anforderungen im Laufe der Zeit wahrscheinlich ändern werden, wenn sich die Anforderungen an die Rollen durch Fortschritte in der Technologie, bei Produkten und in der Branchenpraxis ändern. Einige HCM-Plattformen ermöglichen es Führungskräften, die Anforderungen an die Rollen innerhalb der Lösung selbst zu definieren. Mit diesem Wissen und dieser Transparenz können Personal- und Unternehmensleiter bestehende und erwartete Qualifikationslücken erkennen.

3. Bauen Sie Weiterbildungsstrategien auf Bedarfslücken auf:

Dann können sie Lernmöglichkeiten schaffen, um die Belegschaft weiterzubilden und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dieser Ansatz kommt sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern zugute, indem er sie auf die Zukunft vorbereitet und ihnen die Fähigkeiten vermittelt, die sie zur Erreichung der Unternehmensziele benötigen. Mit einem Rahmen für die Weiterbildung können Organisationen ihre Mitarbeiter anleiten und sie dazu ermutigen, eine aktive Rolle bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu übernehmen.

Eine Weiterbildungsstrategie, die alle Geschäftsbereiche miteinander verbindet und es der Personalabteilung und den Führungskräften ermöglicht, die Qualifikationsstruktur des gesamten Unternehmens zu verstehen, kann die interne Mobilität verbessern und somit dazu beitragen, die Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Oft verfügen Mitarbeiter in einem Geschäftsbereich über übertragbare Fähigkeiten, die auf einen anderen Teil des Unternehmens übertragen werden können. Deshalb profitieren Führungskräfte von einem Überblick über die im gesamten Unternehmen verfügbaren Qualifikationen – und einer gemeinsamen Sprache zur Beschreibung dieser Qualifikationen. Mit diesem Überblick können Führungskräfte feststellen, ob ein Mitarbeiter in einem anderen Team über die erforderlichen Fähigkeiten für eine wichtige Rolle verfügt. Diese Übersicht hilft Unternehmen, ihre personellen Ressourcen sinnvoll einzusetzen, und schafft Wachstumschancen für talentierte Mitarbeiter, die sonst möglicherweise außerhalb des Unternehmens nach Aufstiegsmöglichkeiten suchen würden.

Angesichts des weltweit wachsenden Fachkräftemangels ist die Verbesserung der Employee Experience und des Mitarbeiterwertversprechens für Unternehmen die oberste Priorität bei der Personalbeschaffung, damit sie Talente gewinnen und halten können. Das geht aus dem Bericht "2024 Global Talent Trends" von Mercer hervor, der auf einer Umfrage unter mehr als 12.000 Führungskräften, Personalleitern, Mitarbeitern und Investoren basiert. Und wie kann man Mitarbeiter am besten halten? Durch Upskilling. Die Bereitstellung von Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ist laut dem "2024 Workplace Learning Report" von LinkedIn die wichtigste Strategie zur Mitarbeiterbindung für Unternehmen. Mitarbeiter möchten dazulernen, um in ihren Rollen relevant zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.

Wichtigste Erkenntnisse

• Regelmäßige Weiterbildung und Umschulung sind entscheidend, um sich an die sich schnell ändernden beruflichen Anforderungen und technologischen Fortschritte anzupassen und sicherzustellen, dass Unternehmen über eine Belegschaft verfügen, die in der Lage ist, ihre Geschäftsstrategie umzusetzen.

• Durch Weiterbildung wird die Leistung eines Mitarbeiters in seiner aktuellen Position durch neue Fähigkeiten verbessert, während Umschulungen ihn auf völlig neue Positionen innerhalb des Unternehmens vorbereiten.

• Regelmäßige Kompetenzaudits helfen dabei, Qualifikationslücken zu erkennen und zu schließen, indem diese Daten in die strategische Personalplanung integriert und KI-gestützte Plattformen zur Optimierung dieser Prozesse genutzt werden.

• Durch die Etablierung einer Lernkultur und personalisierter Entwicklungspläne werden die Karriereziele der Mitarbeiter mit den Zielen des Unternehmens in Einklang gebracht, was die Mitarbeiterbindung und die Arbeitszufriedenheit fördert.

• Die Zukunft der Weiterbildung wird stark von KI geprägt sein, die dabei hilft, Qualifikationslücken genauer zu identifizieren und maßgeschneiderte Lernpfade anzubieten, wodurch die Personalentwicklung optimiert und die Geschäftsergebnisse unterstützt werden.

Quelle: Amber Biela-Weyenberg, Oracle Corporation |

Wie man Mitarbeiter weiterbildet: 11 Strategien

Amber Biela-Weyenberg, Oracle Corporation

Umschulung und Weiterbildung: Eine strategische Antwort

TalentGuard |

|

| 5-Stunden-Regel |

Auch wenn es sich der eine oder andere vielleicht wünschen würde, mit einer Reduzierung der täglichen Arbeitszeit hat die 5-Stunden-Regel nichts zu tun. Sie besagt sogar das Gegenteil: Wer im Leben und im Job erfolgreich sein will, der sollte pro Woche fünf Stunden in die persönliche Weiterentwicklung investieren.

Das ist eine uralten Erfolgsformel

Die 5-Stunden-Regel ist eine Form des individuellen Zeitmanagements. Wer sich daran hält, der bildet sich pro Wochentag von Montag bis Freitag jeweils eine Stunde auf persönlicher Ebene weiter. Im Fokus steht dabei das Lesen. Dementsprechend gehört diese Stunde nicht zur Arbeitszeit im Job, sondern sie wird in Freizeit genommen. Das kann entweder am frühen Morgen oder auch am Abend nach Feierabend geschehen. Wichtig für den langfristigen Erfolg ist es, dass die 5-Stunden-Regel so verinnerlicht wird, dass sie zur Gewohnheit wird.

Es hat gute Gründe, warum erfolgreiche Unternehmer, wie Elon Musk, Bill Gates und Mark Zuckerberg auf die 5-Stunden-Regel schwören. Trotz ihres vollen Arbeitstages schaffen sie es, die eine Stunde am Tag zu investieren. Der Mehrwert ist dabei hoch: Die ständige Weiterentwicklung hält uns geistig fit und trainiert unser Gehirn. Wir erhalten zudem permanent neue Inspirationen und Gedankenanstöße, die uns selbst kreativ werden lassen und vielleicht auch Lösungsansätze für die berufliche und private Weiterentwicklung bieten. |

. .

Erfolgsfaktoren der 5-Stunden-Regel

|

Auch wenn es sich danach anhört, handelt es sich bei der 5-Stunden-Regel nicht etwa um einen aktuellen Trend aus der Arbeitswelt, sondern vielmehr um eine mehrere hundert Jahre alte Erfolgsweisheit. Dabei war es Benjamin Franklin, der das Prinzip "erfunden" und selbst praktizier hat. |

|

Die tägliche Stunde soll gemäß der Regel für folgende drei Aktivitäten intensiv und bewusst genutzt werden:

• lesen

Lesen bildet – an dieser Aussage ist definitiv etwas daran. Dabei spielt es weniger eine Rolle, was man liest, als dass man es überhaupt tut. Das kann der spannende Roman vor dem Einschlafen genauso sein wie der Zeitungsartikel während des Frühstücks. Natürlich lässt sich das Lesepensum auch über Ratgeber, Blogs oder Berichte im Netz abdecken. Diese liest man beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit (in öffentlichen Verkehrsmitteln). Alternativ spricht auch nichts dagegen, sich Podcasts oder Hörbücher anzuhören. Die Hörvariante bietet den Vorteil, dass man sie auch während sportlicher Aktivitäten "konsumieren" kann.

• reflektieren

Ebenfalls Part der 5-Stunden-Regel ist die Reflexion. Hierbei geht es um Momente der Stille und des bewussten Nachdenkens. Selbstreflexion spielt hierbei genauso eine Rolle wie die gedankliche Beschäftigung mit dem Erlebten, mit neuen Ideen oder möglichen Lösungsansätzen. Auch das Philosophieren über das Leben im Allgemeinen darf Teil des Reflektierens sein.

• experimentieren

Hier geht es nun an den praktischen Teil des Konzepts. Setzen Sie Ideen und Gedanken einfach mal in die Tat um oder halten Sie sich an Ratschläge, die Sie zuvor gelesen haben. Kurz und gut: Lassen Sie sich einfach mal auf kleinere und größere Experimente ein, um den eigenen Horizont zu erweitern..

Quelle: Carsten Voeller, OTTO Office GmbH & Co KG |

5-Stunden-Regel: So funktioniert das Konzept zum Erfolg

Carsten Voeller, OTTO Office GmbH & Co KG

Die 5-Stunden-Regel, die zum Erfolg führt

kursfinder GmbH |

|

Ausbildungsberechtigung

Fachbegriffe - richtig oder falsch angewendet

Berufe in Wort und Bild |

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie

meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden,

bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit

zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:

Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung

einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht

nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote

einer anwaltlichen Abmahnung

ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht

als unbegründet zurückgewiesen. |