Wenn in einem Mehrfamilienhaus, und hier besonders in einem Haus mit Eigentumswohnungen,

aufgrund einer zu hohen Wasserhärte (über 2,5 mmol/l bzw. über 14 °dH keine zentrale

Trinkwasseraufbereitung gewünscht wird, dann kann bzw. muss der Mieter bzw. Wohnungseigentümer eine dezentrale Lösung

realisieren. Auf dem Markt werden zahlreiche Geräte und Kleinanlagen für den privaten Bereich zur nachträglichen Behandlung

von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität angeboten.

Aber Vorsicht, die werbemäßigen Versprechen der Anbieter sind vielversprechend

und reichen von wissenschaftlich gesicherten bis wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren Wirkungsversprechungen. Bei der Anschaffung derartiger Geräte sollte man bedenken, dass bei dem

Einsatz von Geräten zur Nachbehandlung von Trinkwasser aus zentralen Wasserversorgungsanlagen bzw. Hausinstallationen

immer eine regelmäßige fachgerechte Wartung vorausgesetzt wird. Wenn dies nicht gewährleistet wird, besteht ein hohes gesundheitliches Risiko. Aber Vorsicht, die werbemäßigen Versprechen der Anbieter sind vielversprechend

und reichen von wissenschaftlich gesicherten bis wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren Wirkungsversprechungen. Bei der Anschaffung derartiger Geräte sollte man bedenken, dass bei dem

Einsatz von Geräten zur Nachbehandlung von Trinkwasser aus zentralen Wasserversorgungsanlagen bzw. Hausinstallationen

immer eine regelmäßige fachgerechte Wartung vorausgesetzt wird. Wenn dies nicht gewährleistet wird, besteht ein hohes gesundheitliches Risiko.

So hat sich z. B. die Verbraucherzentrale NRW unterschiedliche Entkalkungsvorrichtungen (einfache Tischwasserfilter bis hin zu

leitungsgebundenen Filtersystemen) mit dubiose Werbeversprechen und mitunter gewagten Preisen genauer angesehen und dabei festgestellt. Zitat: "Bei mehr als der Hälfte der dargebotenen Filter

wird die Wasserqualität schlecht geredet oder die Angst vor Schadstoffen und Krankheiten geschürt. Mit abenteuerlichen Qualitätsversprechen werden Kunden im nächsten Schritt zum Kauf von meist teuren Anlagen animiert,

die die Wasserqualität verbessern sollen".

Besonders vorsichtig sollte man bei dem Hinweis auf esoterische Methoden sein. Diese versprechen eine "Harmonisierung", "Vitalisierung", "Levitation", "Energetisierung" oder die Herstellung von "hexagonalem Wasser".

Folgende Aufbereitungstechniken kommen hier zum Einsatz.

- Enthärtung / Entsalzung

- Ionenaustauscher

- Umkehrosmose

- Phosphatdosierung

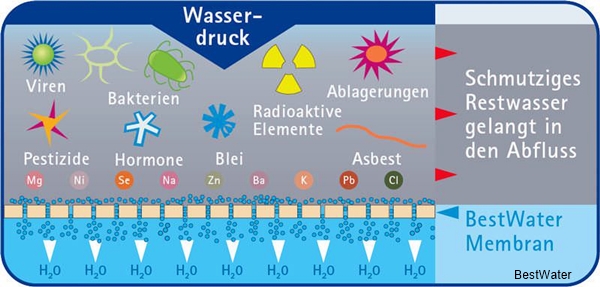

Das normale Leitungswasser (Trinkwasser) kann bis zu 30.000 unterschiedliche Stoffe gelöst enthalten.

Davon werden in der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 nur 32 dieser Stoffe und in der Mineral- und Tafelwasserverordnung werden 10 Inhaltsstoffe überprüft und nachgemessen, ob die Grenzwerte eingehalten werden. So können

im Trinkwasser- und Mineralwasser viele verschiedene Rückstände (Schwermetalle, Chlorverbindungen, Pestizide, Nitrate, Medikamente, Hormone, radioaktiven Substanzen,

Keime, Bakterien, Pilzsporen, Parasiten, Kalk) enthalten sein. Alle diese Stoffe sind z. B. im Osmosewasser nicht enthalten. Das normale Leitungswasser (Trinkwasser) kann bis zu 30.000 unterschiedliche Stoffe gelöst enthalten.

Davon werden in der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 nur 32 dieser Stoffe und in der Mineral- und Tafelwasserverordnung werden 10 Inhaltsstoffe überprüft und nachgemessen, ob die Grenzwerte eingehalten werden. So können

im Trinkwasser- und Mineralwasser viele verschiedene Rückstände (Schwermetalle, Chlorverbindungen, Pestizide, Nitrate, Medikamente, Hormone, radioaktiven Substanzen,

Keime, Bakterien, Pilzsporen, Parasiten, Kalk) enthalten sein. Alle diese Stoffe sind z. B. im Osmosewasser nicht enthalten.

|

|

Enthärtung / Entsalzung

Eine vermehrter Kalkabscheidung kommt im Warmwasserbereich und hier besonders in dem Warmwasserleitungssystem und allen zur Warmwasseraufbereitung angeschlossenen Geräten (z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Spül-, Wasch- und Kaffeemaschine) vor. Der Kaltwasserbereich ist von Kalkablagerungen nur selten betroffen. Eine Enthärtung bei weichen Wässern (unter 2,5 mmol/l bzw. unter 14 °dH) ist nicht notwendig und wird von Fachleuten abgelehnt.

Eine Wasserenthärtung ist nur bei sehr harten Wässern mit einer Härte über 3,8 mmol/l (über 21 °dH), die in Warmwasserbereitern über 60 °C erhitzt werden, sinnvoll. Die Enthärtung von Trinkwasser (Entsalzung des Wassers) kann zentral als auch dezentral durchgeführt werden. Da eine Enthärtung (Entfernung der Erdalkali-Ionen) aus gesundheitlicher Sicht nicht notwendig ist, sollte diese nur auf technisch und wirtschaftlich relevante Teilbereiche in der häuslichen Wasserversorgung beschränkt werden. Diese sind die Wasserzuspeisung zur Wasch- und Spülmaschine (verringerter Waschmittelverbrauch bei enthärteten Wässern), die Warmwasserinstallation (Vermeidung einer verstärkten Inkrustierung in den Rohrleitungen) und Korrosion durch gestörte Deckschichtbildung.

Bei Wässern mit einer Härte über 2,5 mmol/l bzw. 14 °dH im Warmwasserbereich (über 60 °C) kann auch eine "Härtestabilisierung" durch den Einsatz einer Phosphatdosieranlage erfolgen, die durch die Zugabe von Polyphosphaten die Steinablagerung in den Maschinen vermindert. Bei der Phospatdosierung ist zu beachten, dass durch die Phosphatzugabe möglicherweise eine Aufkeimung des Wassers gefördert wird.

Ob derartige Geräte und Kleinanlagen (Dezentrale Trinkwasseraufbereitung) für den privaten Bereich zur nachträglichen Behandlung von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität in private Hände gehören, wird immer wieder strittig diskutiert. In der Regel ist das vom Versorger gelieferte Wasser von hoher Qualität. |

|

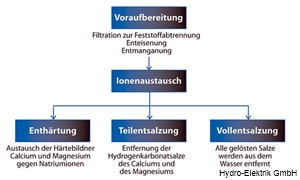

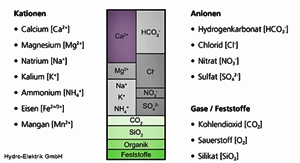

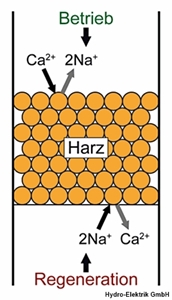

Ionenaustauscher

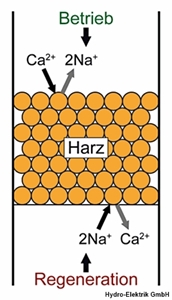

Bei dem Ionenaustauschverfahren wird das Trinkwassers mit Ionenaustauscherharzen aufbereitet. Dabei unterscheidet man zwischen Kationen- und Anionen-Austauscher. Abhängig von der Austauschgruppe werden nur positiv geladene Ionen (Kationen, z. B. Kalium, Calcium, Magnesium)

oder negativ geladene Ionen (Anionen, z. B. Phosphat, Nitrat, Sulfat) an sich gebunden. Nach der Beladung des Ionenaustauschers werden im Gegenzug positive

Ionen (Na+, H+) oder negative Ionen (Cl-, OH-) an das Wasser abgegeben. Durch den Austausch der Härtebildner Calcium und Magnesium wird das

Wasser fast vollständig enthärtet. Der Einsatz eines Mischbetts (kombinierter Kationen- und Anionenaustauscher) kann neben der Enthärtung auch eine Vollentsalzung des Wassers erfolgen. Diese kann dann über die Messung der elektrischen Leitfähigkeit in Mikrosiemens/cm (µS/cm) bei 20 °C überprüft werden.

Die Austauschermasse (in der Regel auf Kunststoffbasis) muss nach der vollständigen Beladung ("Erschöpfung") regeneriert werden.

Der Zeitraum ist von der Wasserhärte (Gehalt an Calcium- und Magnesium-Ionen) und der enthärteten Wassermenge abhängig.

Dieses Enthärtungsverfahren kann zentral durch Kationenaustauscher-Anlagen (Trinkwasser im ganzen Hauses wird enthärtet) und dezentral durch Kationenaustauscher-Patronen in Tischgeräten (Wasserfilter) durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich dann um einen Kationenaustauscher, der mit einem gesilberten Aktivkohlefilter kombiniert ist. Diese Kleinfilter enthärten das Wassers und entfernen Färbungen, eventuell vorhandene Spuren von Schwermetallen (z. B. Blei, Kupfer), organische Inhaltsstoffe (Pflanzenschutzmittel

und chlorierte Lösungsmittel) und freien Chlor durch Hydrolyse. Einige Wasserfilter beseitigen auch Anionenaustauscherharze von Nitrat und Sulfat. |

Die Kleinfilter werden gerne bei der Dezentralen Trinkwasseraufbereitung eingesetzt, um eine Kalkablagerung in Wasserkesseln bzw.

Wasserkocher und Töpfen zu minimieren, und den Geschmack von Kaffee und Tees durch die Vermeidung einer oberflächlich aufschwimmenden Haut, die durch eine Reaktion von

Calcium-Ionen mit Tee- und Kaffeeinhaltsstoffen gebildet wird, zu verbessern.

Bei dem Einsatz dieser Geräte sollten die mögliche Nachteile und Risiken in Betracht gezogen werden. So kann z. B. eine erhöhte Natrium-Belastung des Trinkwassers den Grenzwert (200 mg/l) der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 überschreiten und

eine Absenkung des pH-Wertes durch die Umwandlung von zugehöriger in aggressive Kohlensäure infolge einer Zerstörung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts und einer damit

verbundenen Metall- und Kalkaggressivität erfolgen. Wenn das Wasser längere Zeit im Austauscherbett, Vorratsbehälter, Gerät und Anlage stagniert, muss mit einer

vermehrten Keimbelastung gerechnet werden. Deshalb sollte bei jedem Regenerationsprozeß das Ionenaustauscherharz mit desinfiziert werden. Das gleiche gilt auch

für mit längeren Standzeiten. Es ist bei einer Erschöpfung (Beladung) des Austauschermediums mit einem "Durchbrechen" des Ionenaustauschers zu rechnen.

In diesen Fällen findet eine erhöhte Rückgabe von Ionen an das Trinkwasser statt.

Bei Filterpatronen in Haushaltsgeräten gibt es über diesen

Zeitpunkt keinen Hinweis. Außerdem kann es durch den Ionenaustausch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu einer unerwünschten Entfernung von Mineralstoffen (z. B. Magnesium) kommen. Bei der Regeneration des Ionenaustauschers mit Natriumchlorid gelangt eine große

Menge Regeneriersalz in die Kanalisation und dadurch in die Flüsse und Seen (pro Einfamilienhausanlage meist mehr als 100 Kilogramm Salz

pro Jahr).

Ob derartige Geräte und Kleinanlagen (Dezentrale Trinkwasseraufbereitung) für den privaten

Bereich zur nachträglichen Behandlung von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität in private

Hände gehören, wird immer wieder strittig diskutiert, weil eine fachgerechte Wartung nicht gewährleistet ist. Bei dem Einsatz dieser Geräte sollten die mögliche Nachteile und Risiken in Betracht gezogen werden. So kann z. B. eine erhöhte Natrium-Belastung des Trinkwassers den Grenzwert (200 mg/l) der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 überschreiten und

eine Absenkung des pH-Wertes durch die Umwandlung von zugehöriger in aggressive Kohlensäure infolge einer Zerstörung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts und einer damit

verbundenen Metall- und Kalkaggressivität erfolgen. Wenn das Wasser längere Zeit im Austauscherbett, Vorratsbehälter, Gerät und Anlage stagniert, muss mit einer

vermehrten Keimbelastung gerechnet werden. Deshalb sollte bei jedem Regenerationsprozeß das Ionenaustauscherharz mit desinfiziert werden. Das gleiche gilt auch

für mit längeren Standzeiten. Es ist bei einer Erschöpfung (Beladung) des Austauschermediums mit einem "Durchbrechen" des Ionenaustauschers zu rechnen.

In diesen Fällen findet eine erhöhte Rückgabe von Ionen an das Trinkwasser statt.

Bei Filterpatronen in Haushaltsgeräten gibt es über diesen

Zeitpunkt keinen Hinweis. Außerdem kann es durch den Ionenaustausch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu einer unerwünschten Entfernung von Mineralstoffen (z. B. Magnesium) kommen. Bei der Regeneration des Ionenaustauschers mit Natriumchlorid gelangt eine große

Menge Regeneriersalz in die Kanalisation und dadurch in die Flüsse und Seen (pro Einfamilienhausanlage meist mehr als 100 Kilogramm Salz

pro Jahr).

Ob derartige Geräte und Kleinanlagen (Dezentrale Trinkwasseraufbereitung) für den privaten

Bereich zur nachträglichen Behandlung von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität in private

Hände gehören, wird immer wieder strittig diskutiert, weil eine fachgerechte Wartung nicht gewährleistet ist.

In der Regel ist das vom Versorger gelieferte Wasser von hoher Qualität.

|

| Die Kleinfilter werden gerne bei der Dezentralen Trinkwasseraufbereitung eingesetzt, um eine Kalkablagerung in Wasserkesseln bzw.

Wasserkocher und Töpfen zu minimieren, und den Geschmack von Kaffee und Tees durch die Vermeidung einer oberflächlich aufschwimmenden Haut, die durch eine Reaktion von

Calcium-Ionen mit Tee- und Kaffeeinhaltsstoffen gebildet wird, zu verbessern. |

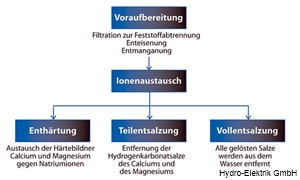

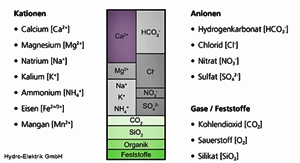

Übersicht Ionenaustauschverfahren

Gelöste Wasserinhaltsstoffe

Ionenaustausch

Quelle: Unternehmensgruppe Hydro-Elektrik GmbH

|

Bei dem Einsatz dieser Geräte sollten die mögliche Nachteile und Risiken in Betracht gezogen werden. So kann z. B. eine erhöhte Natrium-Belastung des Trinkwassers den Grenzwert (200 mg/l) der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 überschreiten und

eine Absenkung des pH-Wertes durch die Umwandlung von zugehöriger in aggressive Kohlensäure infolge einer Zerstörung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts und einer damit

verbundenen Metall- und Kalkaggressivität erfolgen. Wenn das Wasser längere Zeit im Austauscherbett, Vorratsbehälter, Gerät und Anlage stagniert, muss mit einer

vermehrten Keimbelastung gerechnet werden. Deshalb sollte bei jedem Regenerationsprozeß das Ionenaustauscherharz mit desinfiziert werden. Das gleiche gilt auch

für mit längeren Standzeiten. Es ist bei einer Erschöpfung (Beladung) des Austauschermediums mit einem "Durchbrechen" des Ionenaustauschers zu rechnen.

In diesen Fällen findet eine erhöhte Rückgabe von Ionen an das Trinkwasser statt.

Bei Filterpatronen in Haushaltsgeräten gibt es über diesen

Zeitpunkt keinen Hinweis. Außerdem kann es durch den Ionenaustausch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu einer unerwünschten Entfernung von Mineralstoffen (z. B. Magnesium) kommen. Bei der Regeneration des Ionenaustauschers mit Natriumchlorid gelangt eine große

Menge Regeneriersalz in die Kanalisation und dadurch in die Flüsse und Seen (pro Einfamilienhausanlage meist mehr als 100 Kilogramm Salz

pro Jahr).

Ob derartige Geräte und Kleinanlagen für den privaten

Bereich zur nachträglichen Behandlung von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität in private

Hände gehören, wird immer wieder strittig diskutiert, weil eine fachgerechte Wartung nicht gewährleistet ist. Bei dem Einsatz dieser Geräte sollten die mögliche Nachteile und Risiken in Betracht gezogen werden. So kann z. B. eine erhöhte Natrium-Belastung des Trinkwassers den Grenzwert (200 mg/l) der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 überschreiten und

eine Absenkung des pH-Wertes durch die Umwandlung von zugehöriger in aggressive Kohlensäure infolge einer Zerstörung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts und einer damit

verbundenen Metall- und Kalkaggressivität erfolgen. Wenn das Wasser längere Zeit im Austauscherbett, Vorratsbehälter, Gerät und Anlage stagniert, muss mit einer

vermehrten Keimbelastung gerechnet werden. Deshalb sollte bei jedem Regenerationsprozeß das Ionenaustauscherharz mit desinfiziert werden. Das gleiche gilt auch

für mit längeren Standzeiten. Es ist bei einer Erschöpfung (Beladung) des Austauschermediums mit einem "Durchbrechen" des Ionenaustauschers zu rechnen.

In diesen Fällen findet eine erhöhte Rückgabe von Ionen an das Trinkwasser statt.

Bei Filterpatronen in Haushaltsgeräten gibt es über diesen

Zeitpunkt keinen Hinweis. Außerdem kann es durch den Ionenaustausch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu einer unerwünschten Entfernung von Mineralstoffen (z. B. Magnesium) kommen. Bei der Regeneration des Ionenaustauschers mit Natriumchlorid gelangt eine große

Menge Regeneriersalz in die Kanalisation und dadurch in die Flüsse und Seen (pro Einfamilienhausanlage meist mehr als 100 Kilogramm Salz

pro Jahr).

Ob derartige Geräte und Kleinanlagen für den privaten

Bereich zur nachträglichen Behandlung von Trinkwasser bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität in private

Hände gehören, wird immer wieder strittig diskutiert, weil eine fachgerechte Wartung nicht gewährleistet ist.

In der Regel ist das vom Versorger gelieferte Wasser von hoher Qualität. |

|

|

Umkehrosmose

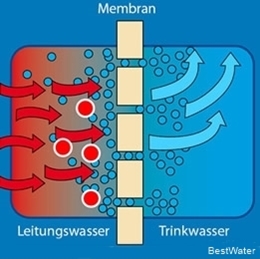

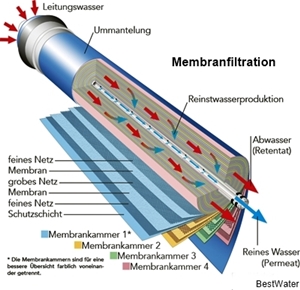

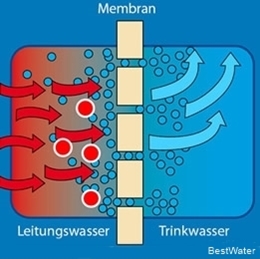

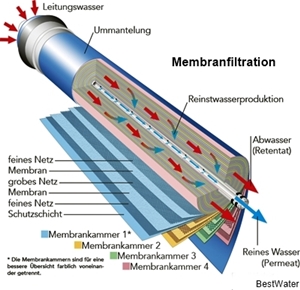

Eine Alternative zur Enthärtung durch Ionenaustauscher sind zentrale und dezentrale Umkehrosmose-Anlagen. Bei der Osmoseprinzip wird Leitungswasser mit seinen gelösten und ungelösten Stoffen unter Druck durch eine halbdurchlässige (semipermeable) Membran gepresst. Hier kommen je nach dem Anwendungszweck Nylon-Hohlfaser-Membranen oder Zelluloseacetat-Wickelmembranen zum Einsatz. Das Rückhaltevermögen hängt von der Membranstruktur, dem Druck und der Temperatur ab. Außerdem wird die Trennleistung bei organischen Verbindungen durch das Molekulargewicht, die Molekülgröße, die räumliche Struktur der Verbindung und die Ionogenität der Stoffe entscheidend beeinflusst. |

Funktionsweise Umkehrosmose

Quelle: LWM Andreas Trappberger

Funktionsweise Umkehrosmose

Quelle: LWM Andreas Trappberger

Umkehrosmosefilter - Prinzip

Membranfiltration im Detail

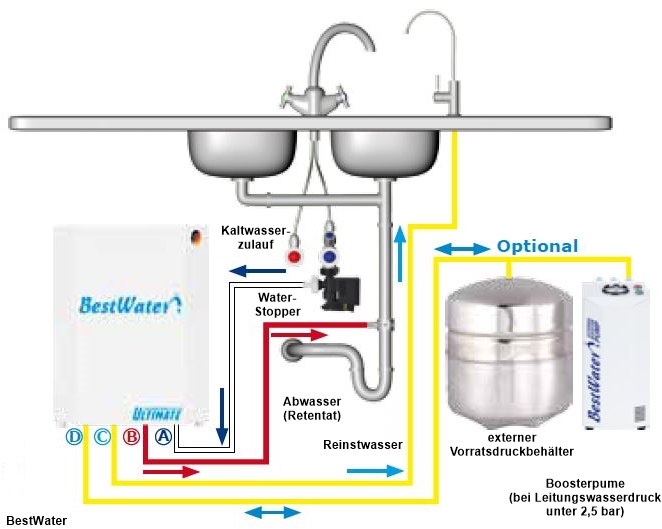

Montage Jungbrunnen 66-00 Ultimate

Quelle: BestWater International GmbH

|

Anorganische Stoffe (z. B. Nitrat, Phosphat, Calcium, Magnesium, Schwermetalle), die aufgrund ihrer Größe die Membran nicht passieren können, werden zurückgehalten. Ionen können umso besser entfernt werden, je größer ihre Ladung ist. So werden zweiwertige Magnesium-, Calcium- und Sulfat-Ionen mit einem Wirkungsgrad von über 90 % besser entfernt als einwertige Nitrat-, Chlorid- und Natrium-Ionen (Wirkungsgrad um 85 %).

Für ungeladene Moleküle gilt, dass diese umso besser entfernt werden, je größer sie sind. So wird das besonders kleine Molekül des Kohlendioxids (CO2) kaum entfernt, während chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung von der Membran z. T. sehr gut zurückgehalten werden.

Die Wassermoleküle durchdringen gut die Membran. Das weitgehend salzfreie Reinwasser wird als Permeat bezeichnet, die aufkonzentrierte Lösung mit den unpassierbaren Stoffen als Konzentrat.

Neben dem technischen Nutzen weisen die mit einer Umkehrosmoseanlage behandelten Wässer folgende Nachteile auf:

Mit der Behandlung werden dem Wasser unspezifisch alle wichtigen Inhaltsstoffe (Mineralien) entzogen.

Die Verkeimung der Membranen ist aus hygienischer Sicht ein großes Problem.

Eine notwendige Überprüfung der Wasserqualität des gefilterten Wassers ist im häuslichen Bereich nicht durchführbar. Unerwünschte, gut wasserlösliche, organische Stoffe werden von der Membran nicht zurückgehalten.

Zur Gewinnung von 1 Liter gefiltertes Wassers werden in der Umkehrosmoseanlage 3 bis 25 Liter Trinkwasser verbraucht. Partikelbeladene Wässer können ohne Vorfiltration zu einem Verstopfen der Membranporen führen.

Um einen effizienteren Wirkungsgrad der Anlage zu erzielen, muss zusätzliche Energie in Form von Druck eingesetzt werden. Quelle: LGL

Besonders im privaten Bereich muss die Dezentrale Trinkwasseraufbereitung vom Fachmann regelmäßig gewartet und die Filtereinheiten regelmäßig gewechselt werden (Garantiebedingung). Nur dann funktioniert das Wasserfiltersystem lange

zuverlässig und liefert qualitativ

gutes Wasser. Die Vorfilter sind die Vorstufe zur Membrane und

schützen diese in besonderem Maße.

Die Wartung der anstehenden Arbeiten

des

Wasserfiltersystem sind von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur (Anlagenmechaniker SHK) auszuführen, der

über die notwendigen Geräte verfügt

(u. a. ein Luftdruckmeßgerät). Bei der jährlichen

Wartung ist der Allgemeinzustand

der Anlage zu begutachten und zusätzlich

sind folgende Tätigkeiten durchzuführen > Überprüfen der Schlauchleitungen

(ggf. Erneuern), Überprüfen der Steckverbindungen

(ggf. Erneuern), Messen des Luftdrucks im Vorratsbehälter

(ggf. Einstellen), Überprüfen der Gummidichtungen

(ggf. Erneuern) und Filterwechsel.

Der Fließdruck muss mindestens 2,5 bar betragen und darf 7,0

bar Überdruck nicht übersteigen. Ist er höher als 7,0 bar Überdruck,

muss ein Druckminderer eingebaut werden.

|

Das normale Leitungswasser (Trinkwasser) kann bis zu 30.000 unterschiedliche Stoffe gelöst enthalten.

Davon werden in der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 nur 32 dieser Stoffe und in der Mineral- und Tafelwasserverordnung werden 10 Inhaltsstoffe überprüft und nachgemessen, ob die Grenzwerte eingehalten werden. So können

im Trinkwasser- und Mineralwasser viele verschiedene Rückstände (Schwermetalle, Chlorverbindungen, Pestizide, Nitrate, Medikamente, Hormone, radioaktiven Substanzen,

Keime, Bakterien, Pilzsporen, Parasiten, Kalk) enthalten sein. Alle diese Stoffe sind im Osmosewasser nicht enthalten. Das normale Leitungswasser (Trinkwasser) kann bis zu 30.000 unterschiedliche Stoffe gelöst enthalten.

Davon werden in der Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023 nur 32 dieser Stoffe und in der Mineral- und Tafelwasserverordnung werden 10 Inhaltsstoffe überprüft und nachgemessen, ob die Grenzwerte eingehalten werden. So können

im Trinkwasser- und Mineralwasser viele verschiedene Rückstände (Schwermetalle, Chlorverbindungen, Pestizide, Nitrate, Medikamente, Hormone, radioaktiven Substanzen,

Keime, Bakterien, Pilzsporen, Parasiten, Kalk) enthalten sein. Alle diese Stoffe sind im Osmosewasser nicht enthalten. |

|

|

|

Phosphatdosierung (Härtestabilisierung)

Die Phosphatdosierung ist keine Enthärtung. Calcium- und Magnesium-Ionen werden bei dieser Wasserbehandlung nicht entfernt sondern lediglich zur Verhinderung einer Ausfällung in lösliche Komplexverbindungen überführt. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine Härtestabilisierung und keine Entfernung der Härtebildner.

Die Löslichkeit der Härtebildner Calcium und Magnesium sinkt mit steigender Temperatur. Beim Erwärmen scheiden sich aus dem Wasser die vorher löslichen Calcium- bzw. Magnesiumhydrogencarbonate als unlösliche Calcium- bzw. Magnesiumcarbonate (Wasserstein) ab. Die Abscheidungsreaktion kann jedoch durch kettenförmige kondensierte Phosphate (Polyphosphate) gehemmt bzw. verzögert werden. Diese führen die gelösten Calcium- und Magnesiumverbindungen in lösliche Komplexverbindungen über. Durch diese Komplexierung wird die Abscheidung von Calcium- und Magnesiumcarbonat erheblich hinausgezögert. Bei der Zugabe von Polyphosphaten wird zudem die Kristallform des entstehenden Calciumcarbonats verändert. Es entsteht nicht mehr das anlagerungsfähige Calcitkristall, sondern der feinkristalline Aragonit, der sich nicht an rauen Oberflächen anlagert, sondern mit dem Wasser weitertransportiert wird. Über 60 °C nimmt die Wirksamkeit der Phosphatdosierung sukzessive ab und besteht bei der Temperatur zur thermischen Desinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W 551 (>70 °C) nur noch eingeschränkt.

Orthophosphate haben keine härtestabilisierende, sondern nur korrosionsschützende Eigenschaften. Umgekehrt verhindern kondensierte Phosphate (Polyphosphate) keine Korrosionsschäden. Beim Zerfall von Polyphosphaten zu Orthophosphaten ist auch eine korrosionsschützende Wirkung feststellbar. Quelle: LGL

Phosphat im Trinkwasser – Sinn & Zweck der Trinkwasserbehandlung

AQUAKORIN Wasser-Technologie |

|

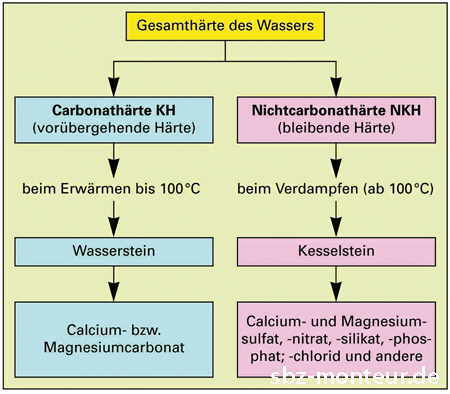

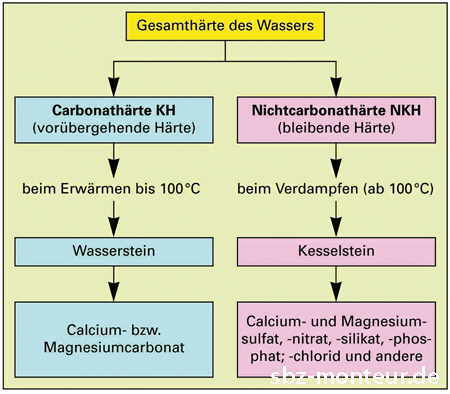

Wasserhärte

Die Härte eines Wassers ergibt sich aus den gelösten Salzen des Magnesiums und Calcium (Kalziums). Die alte Bezeichnung (deutsche Härtegrade [°dH]) bezog sich auf die Mengenangabe 10 mg/l Calciumoxid (CaO). Seit der Einführung der SI-Einheiten im Jahre 1978 sind diese Härteangaben zwar veraltet, haben sich aber im Sprachgebrauch festgesetzt. Die neue Bezeichnung ist mmol (1mmol/l = 5.6 °dH). Auch gibt man die Stoffmenge der gelösten Magnesium- und Calciumionen direkt an. Die Stoffmenge in der Chemie ist das mol. Es bezeichnet die Anzahl von Molekülen, Atomen oder Ionen. Da man jedoch keine Atome bzw. Ionen zählen kann, wird deren Masse angegeben. Man spricht dann von der Molmasse. Im Fall des Magnesiums hat 1 mol die Masse von 24,312 g und des Calciums von 40,08 g. |

Temporäre Härte > Carbonathärte oder vorübergehende Härte

Die Gesamthärte wird auf die Ionen des Magnesiums und Calciums bezogen. Beide sind positiv geladen. Um die elektrische Neutralität der Lösung zu wahren, muss die gleiche Menge negativ geladener Ionen vorhanden sein. In Deutschland sind dies meist Karbonat bzw. Hydrogencarbonat. Deswegen spricht man dann von Karbonathärte (KH), Kalkhärte oder temporärer Härte.

Die Salze des Magnesiums oder Calciums und der Kohlensäure (Karbonate) sind sehr schwer löslich. Die Kohlensäure ist jedoch eine schwache flüchtige Säure. So können folgende Eigenschaften angegeben werden: |

• Bei Gegenwart von Säuren (z.B. Kohlensäure) wird Kalk gelöst. Es bilden sich Hydrogenkarbonate, die leicht löslich sind.

• Wird die Kohlensäure ausgetrieben (durch z.B. Hitzeeinwirkung oder Druckentlastung) fällt der Kalk (die Härte) aus. Es bildet sich Kesselstein und weicheres Wasser. |

Dauerhafte Härte

Alle anderen Ionen (z.B. Chlorid, Sulfat usw.) sind nicht flüchtig und bilden in kurzer Zeit keine schwer löslichen Verbindungen. Man spricht daher von permanenter Härte, weil diese durch Hitzeeinwirkung nicht entfernt werden kann. In Heizkesseln kann dies zur Verkrustung (Kesselsteinbildung) der wärmeübertragenden Flächen führen. Härte wird hier oft zum Bindemittel für Oxidschlämme. |

Am 1. Februar 2007 wurden nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) § 9 die Härtebereiche an europäische Standards angepasst. Die Angabe "Grad deutscher Härte" (°dH) wird durch die Angabe "Millimol Calciumcarbonat je Liter" ersetzt. Die Wasserversorgungsunternehmen veröffentlichen weiterhin auch die Gesamthärte.

Dabei unterscheiden sich die neuen Härtebereiche kaum von den alten, es wurden die Bereiche 3 und 4 zum Härtebereich "hart" zusammengelegt |

| Die neuen Härtebereiche werden folgendermaßen definiert: |

Härtebereich "weich"

weniger als 1,5 mmol/l Calciumcarbonat (8,4 °dH)

Härtebereich "mittel" 1,5 bis 2,5

mmol/l Calciumcarbonat (8,4 bis 14 °dH)

Härtebereich "hart" mehr als 2, 5

mmol/l Calciumcarbonat (mehr als 14 °dH)

|

| Die alten Härtebereiche: |

Härtebereich 1 "weich"

bis 1,3 mmol/l Gesamthärte (0 bis 7 °dH)

Härtebereich 2 "mittel"

1,3 bis 2,5 mmol/l Gesamthärte (7 bis 14 °dH)

Härtebereich 3 "hart"

2,5 bis 3,8 mmol/l Gesamthärte (14 bis 21 °dH)

Härtebereich 4 "sehr hart"

mehr als 3,8 mmol/l Gesamthärte (mehr als 21 °dH) |

Wasserhärte

LUMITOS AG

Wasserhärte – alles Wichtige auf einen Blick

GROSS Wassertechnik GmbH

Härte-Messung

|

|

| Weichwasser |

|

Wenn Härtebildner (Calcium- und Magnesiumionen) mit verschiedenen Enthärtungmethoden (Enthärtung/Entsalzung, Ionenaustauscher, Umkehrosmose) aus dem sogenannten "harten" Wasser entfernt werden, spricht man von "Weichwasser" (enthärtetes Wasser) mit 0 bis 7 °dH (deutsche Härte) Härtebereich I (0 bis 1,3 Millimol Calciumoxid pro Liter). |

|

Vorteile des entkalkten Wassers:

• Durch das Entkalken verringern sich die Ablagerungen in Wasserrohren, Trinkwassererwärmer und Heizkessel sowie in allen wasserführenden Haushaltsgeräten. Das spart Energiekosten, mindert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der Anlagen bzw. Maschinen

• Weiches Wasser lässt Putz-, Spül- und Waschmittel bzw. Seifen, Shampoos und Badezusätze besser aufschäumen. Dementsprechend geringer sind der Verbrauch, die Kosten und die Umweltbelastung.

• Weiches Wasser hinterlässt weniger ausgeprägte Kalk-Flecke auf Blättern, Blüten und dem Erdreich. Es eignet sich somit hervorragend zum Gießen von Balkon-, Garten- oder Zimmerpflanzen.

• Entkalktes Wasser enthält weniger Salze als das "harte Wasser". Dadurch bewahrt es den Feuchtigkeitsgehalt von Haut und Haar besser und sorgt nach dem Waschen für spürbar mehr Glätte bzw. Weichheit.

Weiches Wasser kann aber auch unerwünschter Nebeneffekte haben. Dazu gehört die verminderte Löslichkeit von Phosphaten und Silkaten. Sie bedingt, dass Oberflächen leichter korrodieren, wodurch zum Beispiel Schäden an Rohrleitungen oder Beton- und Glasflächenentstehen können. Auch sorgt weiches Wasser dafür, dass sich Seife bzw. seifenhaltige Produkte schlechter auflösen, was sich vor allem beim Händewaschen oder Geschirrspülen bemerkbar macht.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, die Balance zwischen Kalk und Entkalken bzw. zwischen hartem und weichem Wasser zu halten. Der Maximalgehalt an Calciumkarbonat ist dafür ein guter Richtwert. Er sorgt dafür, dass sich die Vorteile und die Nachteile beim Entkalken die Waage halten und enthärtetes Wasser ohne Einschränkungen genutzt werden kann. |

Das neue Weich in der Wasserenthärtung

Hans Sasserath GmbH & Co. KG

NeoSoft L Weichwasseranlagen von SYR

Eine für alle… und alle im neuen Look

HaustechnikDialogNews

Wasserhärte

LUMITOS AG |

|

Ohne Salz gegen Kalk im Leitungswasser

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kalk im Leitungswasser zu bekämpfen, ohne Salz zu verwenden. Dazu gehören Kalkschutzanlagen, die ohne Salz arbeiten, wie z. B. die von AQON Water "AQON Pure", WATERCryst "Biocat" oder maitron® Kalkwandler. Auch die Nutzung von Biomineralisierung wird angeboten, mit der Möglichkeit, ohne Salz den Kalk zu reduzieren. Die Geräte entfernen den Kalk nicht aus dem Wasser, sondern sie verhindern seine Ablagerung.

Kalkschutz und Wasserenthärtung sind nicht das gleiche.

Kalkschutz-Massnahmen verhindern die Bildung von Kalkablagerungen durch das Wasser. Ein Enthärtungsvorgang entfernt durch verschiedene Verfahren (Enthärtung/Entsalzung

Ionenaustauscher,

Umkehrosmose,

Phosphatdosierung) die im Wasser gelösten Mineralien aus dem Wasser. Das Ergebnis ist "Weichwasser". |

. .

AQON PURE Enthärtungsanlage

Quelle: AQON Water Solutions GmbH

|

AQON PURE Kalkschutzanlagen werden am Hauswasseranschluss eingebaut. Dadurch gibt es weniger Kalkprobleme im Zuhause bei unveränderter Trinkwasserqualität. Denn AQON PURE reduziert das Anlagerungsverhalten der Kalk-Partikel, anstatt die Wasserhärte chemisch zu reduzieren. Dies hat den Vorteil, dass die Mineralien Calcium und Magnesium im Wasser enthalten bleiben und es kommt zu keiner Belastung mit Natrium. |

|

Kalk im Wasser besteht hauptsächlich aus den Mineralien Calcium und Magnesium. Anstatt diese wertvollen Mineralien Calcium und Magnesium (Kalk) dem Wasser zu entziehen, reduziert AQON PURE das Anlagerungsverhalten von Kalk im Wasser. Kalk liegt im Trinkwasser in gelöster Form als Calcium- (Ca2+) und Carbonat-Ionen (CO32-) vor. Strömt das Wasser durch AQON PURE, berühren diese Ionen den im AQON PURE verbauten Katalysator. Die Calcium- und Carbonat-Ionen reagieren auf der katalytischen Oberfläche und bilden kleine Kalkkristalle (Calciumcarbonat CaCO3).

Die gebildeten Kalkkristalle dienen als Anlagerungspunkt für die übrigen Calcium- und Carbonat-Ionen im Wasser. Anstatt also Kalkablagerungen auf Oberflächen (z. B. Rohrleitungen) zu bilden, reagiert der Kalk mit sich selbst. Der Mineralgehalt des Wassers (die Wasserhärte) wird dabei nicht reduziert. Die gesamte Reaktion läuft ohne die Zugabe von chemischen Stoffen ab, da sich der Katalysator nicht verbraucht. Vereinfacht gesagt, Kalk lernt schwimmen, lagert sich dadurch weniger ab, und wird bei jeder Wasserentnahme einfach ausgeschwemmt. Dadurch werden Kalkablagerungen wirksam reduziert.

Der größte Unterschied der Impfkristallbildung zur herkömmlichen Wasserenthärtung mit Salz besteht darin, dass die Impfkristallbildung kein Salz bzw. Natrium an das Trinkwasser abgibt. Eine klassische Wasserenthärtungsanlage mit Salz (Natriumchlorid), entzieht dem Wasser diese Mineralien und tauscht sie gegen Natrium aus. Dadurch sinkt der Mineralgehalt (Kalkgehalt) des Leitungswassers und der Natriumgehalt steigt. Wer auf eine klassische Enthärtungsanlage mit Salz setzt, um Kalkablagerungen zu reduzieren, verschlechtert seine Trinkwasserqualität. Gleichzeitig geben Wasserenthärtungsanlagen mit Salz große Mengen Chlorid durch ihr Abwasser ab, was wiederum schlecht für die Umwelt ist. Darüber hinaus sind Wasserenthärtungsanlagen sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb teurer als Enthärtungsanlagen ohne Salz. Außerdem kann das Ionenaustauscherharz eines Wasserenthärters mit Salz, insbesondere bei längeren Stillstandszeiten, das Risiko einer Verkeimung des Trinkwassers erhöhen. Aus diesem Grund müssen Enthärtungsanlagen mit Salz jährlich durch Fachpersonal gewartet und gereinigt werden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass bei Wasserenthärtungsanlagen mit Salz regelmäßig Regeneriersalz nachgefüllt werden muss.

Beide Verfahren reduzieren Kalkablagerungen im Haus und machen das Leben mit Kalk in den eigenen vier Wänden angenehmer. Das Putzen bleibt jedoch in beiden Fällen nicht erspart, fällt jedoch leichter. |

Die Innovation ohne Salz

AQON Water Solutions GmbH

Die Funktionsweise der AQON PURE Enthärtungsanlage

AQON Water Solutions GmbH

Einbau der AQON PURE Enthärtungsanlage

AQON Water Solutions GmbH |

|

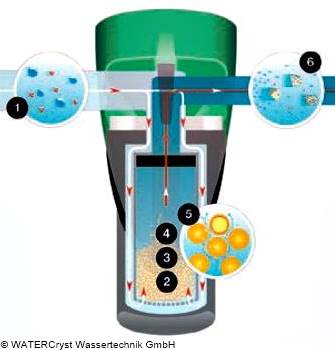

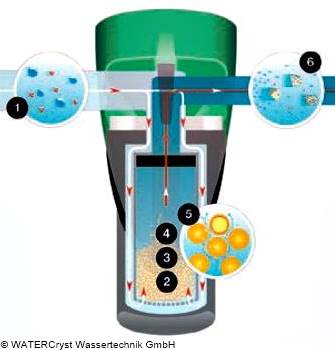

Kalkschutzgerät "Biocat"

Die BIOCAT Kalkschutzgeräte schützen ohne Chemie und ohne Salz die gesamte Trinkwasser-Installation vom Hausanschluss über die Wasserleitungen bis zum letzten Wasserhahn vor Kalkablagerungen im Kalt- und Warmwasser. Durch das BIOCAT-Katalysatorgranulat im Kaltschutzgerät werden Kalkkristalle gebildet, welche danach überschüssige Kalzium- und Carbonat-Ionen im Trinkwasser binden. Damit verbleiben diese im Trinkwasser und haften sich nicht mehr an Rohren oder im Warmwasserspeicher an. Das Trinkwasser bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert.. |

Kalkschutzgeräts "Biocat"

Quelle: WATERCryst Wassertechnik GmbH

|

Kalkschutzgeräts "Biocat"

1. Wenn Trinkwasser durch das Gerät fließt (Punkt 1), werden überschüssige Calcium-Carbonationen durch die Watercryst-Katalysator-Technologie zu winzigen Kalkkristallen zusammengefügt.

2. Erreichen die Kalkkristalle eine Größe von wenigen Tausendstel Millimetern, werden sie an den Wasserstrom abgegeben (Punkte 2 bis 5).

3. Die Kalkkristalle verteilen sich in der gesamten Hausinstallation und dienen dabei als Kristallisationszentren für den Kalkausfall.

4. Das Wachstum der Kalkkristalle baut den Überschuss an gelöstem Kalk ab und das Trinkwasser gelangt in sein natürliches Gleichgewicht (Punkt 6).

Ein weiterer Verkalkungsprozess findet nicht mehr statt. |

|

. .

|

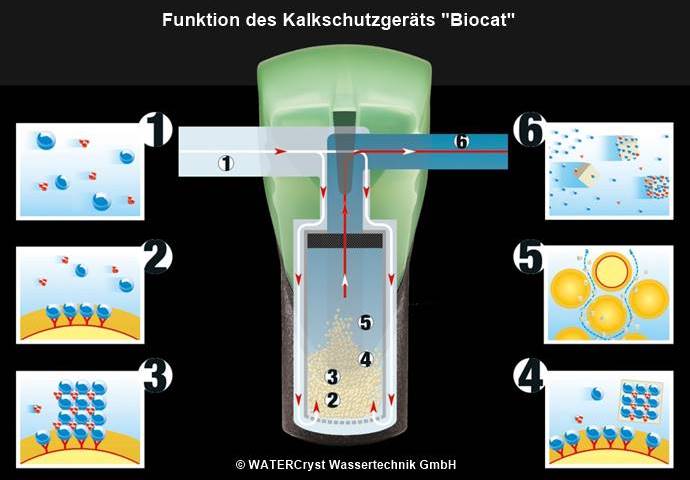

Funktion des Kalkschutzgeräts "Biocat"

1 Kalk (chemisch: Calciumcarbonat CaCO3) ist im Trinkwasser gelöst in Calcium- (Ca2+) und Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden.

2 In den BIOCAT Kalkschutzgeräten befindet sich das WATERCryst Katalysator-Granulat mit Andockstellen für Calcium- und Carbonat-Ionen auf einer speziell entwickelten Oberfläche.

3 Die Calcium- und Carbonat-Ionen werden von Andockstellen des Granulates eingefangen und zu kleinsten Kalkkristallen zusammen gefügt. Dieser Vorgang läuft von alleine, ohne Energie und Zugabe von chemischen Stoffen, ab. Die Andockstellen senken die Aktivierungsenergie für die Kalkkristallbildung signifikant ab.

4 Erreichen die Kalkkristalle eine gewisse Größe (Größenbezug 10.000 stel Millimeter), lösen sie sich durch den Wasserstrom von der Oberfläche des Granulates. Die Andockstellen sind nun wieder frei, um einen neuen Kalkkristall aus dem vorbeifließenden Wasser aufzubauen. Die Andockstellen und das Granulat verbrauchen sich nicht und wirken daher fortlaufend wie ein Katalysator zur Bildung von Kalkkristallen.

5 Kalkkristalle werden mit jeder Wasserentnahme aus der Kartusche im Inneren der BIOCAT Kalkschutzanlage gespült und anschließend im gesamten Trinkwasser Leitungssystem und den Warmwasserbereitern verteilt.

6 Die Kalkkristalle dienen nun als Andockstelle für die überschüssigen Calcium- und Carbonat-Ionen im Kalt- und Warmwasser. Bei der Zapfung werden diese schließlich über die Armaturen ausgespült. Die Bildung von Kalkablagerungen in Rohren und Warmwasserspeichern wird dadurch maßgeblich reduziert. Die Wasserhärte bleibt dabei unverändert.

Quelle: WATERCryst |

Die Natur zum Vorbild

WATERCryst Wassertechnik GmbH

Nachhaltiger Kalkschutz fürs Eigenheim

WATERCryst Wassertechnik GmbH

BIOCAT - Kalkschutz – aber natürlich

WATERCryst Wassertechnik GmbH

Kalkschutz im Wandel der Zeit: "Relevanz wird weiter steigen"

|

Chemiefreier Kalkschutz- WaterCryst

Katalysator-Technologie

Quelle: WATERCryst Wassertechnik GmbH

Chemiefreier Kalkschutz- WaterCryst

Katalysator-Technologie

WATERCryst Wassertechnik GmbH |

WaterCryst Wassertechnik

Versuchsaufbau

Quelle: WATERCryst Wassertechnik GmbH

WaterCryst Wassertechnik

Versuchsaufbau

WATERCryst Wassertechnik GmbH |

|

Alle Videos im Überblick

WATERCryst Wassertechnik GmbH |

|

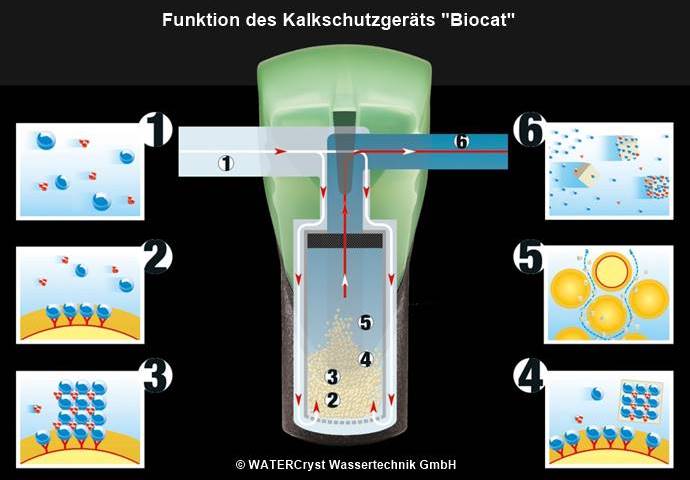

maitron®- Kalkwandler

Kalk (Calciumcarbonat) ist ein Mineral, das sich von Natur aus in Wasser löst. In Orten mit hartem Wasser kann Kalk Ablagerungen in und an Haushaltsgeräten, Rohren und Installationen bilden. Dies kann nicht nur einen erhöhten Energieverbrauch, sondern auch Schäden und eine verkürzte Lebensdauer der Geräte zur Konsequenz haben. Eine unmittelbare Abhilfe schafft der proaktive Schutz vor Kalkablagerungen. Denn Kalk an sich stellt isoliert betrachtet nicht zwangsläufig ein Problem für die Funktion von Geräten dar und ist im Trinkwasser sogar gesund.

Eine bewährte und verbreitete Methode zur Verhinderung von Kalkablagerungen basiert auf dem Einsatz von Salz oder Chemikalien. Beispielsweise bieten Ionentauscher einen chemisch-physikalischen Kalkschutz, indem sie mittels Salz die Calciumionen im Wasser durch Natriumionen ersetzen – aus hartem Wasser wird enthärtetes, weiches Wasser. Obwohl ein Ionentauscher als Wasserenthärtungsanlage sehr effektiv sein kann, hat er auch Nachteile. Ein alternatives Vorgehen zur chemisch-physikalischen Enthärtung bieten biomineralisierende Kalkschutzanlagen(Kalkwandler-Geräte).

|

. .

maitron® - Kalkwandler Typ 50 - Typ 140

. .

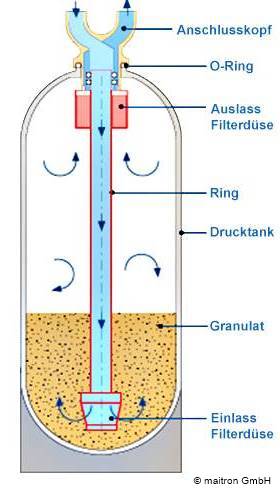

Aufbau des maitron® - Kalkwandlers

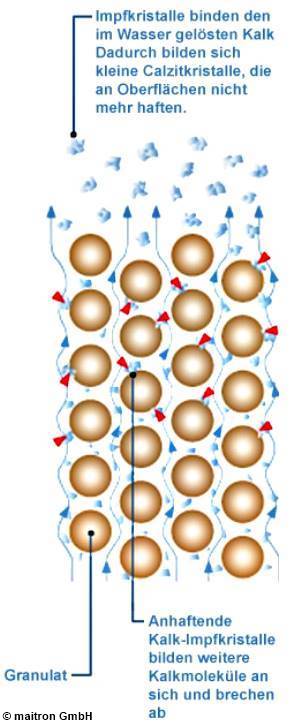

Wirkungsweise von maitron®- Kalkwandler Wirkungsweise von maitron®- Kalkwandler

Quelle: maitron GmbH

|

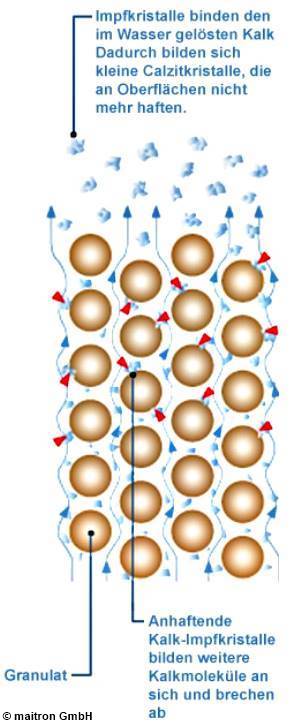

Kalkschutz-Methoden durch Biomineralisierung können die unerwünschten Probleme, die Kalk im Haushalt mit sich bringt, gleichsam auflösen. Bei einer biomineralischen Kalkschutzanlage (maitron® Kalkwandler) werden winzige "Impfkristalle" im Wasser gebildet.

Impfkristalle ermöglichen den Kalkschutz-Effekt im Wasser

• Veränderung der Kristallstruktur: Die Impfkristalle dienen als Anlagerungspunkte für vorhandene Kalzium- und Karbonat-Ionen im Wasser. Ohne diese Technologie würde sich der Kalk als feste Substanz an Oberflächen anlagern.

• Verhinderung von Ablagerungen: Statt sich anzuhaften, schwebt der Kalk im Wasser und wird schliesslich mit dem fliessenden Wasser aus dem System gespült.

• Keine Chemikalien oder Salz: Ein wesentlicher Vorteil der Impfkristallbildung ist, dass sie ohne den Einsatz von Chemikalien oder Salz funktioniert. Das macht sie zu einer umweltfreundlichen und gesundheitlich unbedenklichen Methode.

• Für Trinkwasserinstallationen zugelassen: Durch die EU-Norm DIN EN1988-20 “Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen – Ziff. 12.7” ist bestätigt, dass Kalkschutzgeräte mit Impfkristallisation dem Stand der Technik entsprechen.

Aus Calcium wird Calcit

Der Kalkwandler besteht aus einem Kunststoff-Druckbehälter und ist für den Einsatz in Trinkwasserbereichen mit Temperaturen von 5 °C bis 30 °C geeignet.

• Im Inneren des Behälters befindet sich maitron®-Granulat.

• Wasser strömt über eine Düse in den Behälter ein und verwirbelt das Granulat.

• Durch diese Verwirbelung findet eine effiziente biomineralische Reaktion statt, die dank der Impfkristall-Technologie aus Calcium Calcit macht.

Der Aufbau besteht aus einem Glaszylinder mit einem Chromstahlgehäuse, der mit einer definierten Menge maitron® – Granulat gefüllt ist. Durch die Einlassdüse wird das einströmende Wasser innerhalb des Granulats gezielt verwirbelt. Dadurch findet eine effiziente biomineralische Reaktion statt. Der ausgefällte und gewandelte Kalk hat nun die Fähigkeit zur hartnäckigen Haftung auf Fliesen, Heizstäben und sanitären Installationen verloren und wird letztendlich durch das Rohrsystem ausgeschwemmt. Selbst bestehende Verkrustungen in den sanitären Installationen werden abgebaut.

Das maitron® - Granulat arbeitet mit einer speziellen Oberfläche, die auf einem kleinen Keramikgranulat hinterlegt ist. Bei Kontakt des Trinkwassers mit dieser Oberfläche bilden sich auf natürliche Weise zunächst anhaftende "Kalk-Impfkristalle". Diese setzen sich auf der partiell elektrisch geladenen Oberfläche des Granulats ab.

Indem sie weitere Kalkmoleküle an sich binden und sich dabei vergrößern, brechen diese Impfkristalle wegen der kleinen Haftfläche am Granulat ab und werden mit dem Trinkwasser weiter in die Hauswasserinstallationen getragen. Sie binden weiter den im Wasser gelösten Kalk auf ihren Oberflächen, dabei bilden sich kleine, wandernde Calcitkristalle, die nicht größer als 30 μm (0,03 mm) werden. Diese kleinen Kristalle werden mit dem Wasser mitgetragen und haften nicht mehr an Oberflächen an.

Durch diese neue Struktur werden Kalkablagerungen verhindert, ohne dass sich die Zusammensetzung des Wassers in seiner Natürlichkeit geändert hat. Das Wasser bleibt frei von Chemikalien, es werden keine Fremdstoffe beigemengt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Gerät keinerlei Wartung und Fremd-Energiezufuhr bedarf. Wasserdruck sowie die Erdanziehungskräfte betreiben den gesamten Prozess.

Kalkschutz für Ihr Wasser zuhause: Ohne Salz & Chemie?

maitron GmbH

maitron®- Kalkwandler

maitron GmbH |

|

|

|

|

|

Nach

den technischen Regelwerken (W551, DIN 1988-200, VDI/DVGW

6023) dürfen Zirkulationsleitungen nur für max.

8 (zusammenhängende) Stunden am Tag im abgesenkten

Betrieb betrieben werden (und das auch nur bei einwandfreien

hygienischen Verhältnissen (Trinkwasserverordnung 2016 - zuletzt geändert am 20.06.2023).

Die Temperaturen 60/55 sind zwingend einzuhalten (nach DIN

1988-200 auch im EFH). |

|

|

|

| |

|

| Videos

aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |

|

|

|

. |

| Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website

aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung

eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig

Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere

Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter

kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder

mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen

Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne

der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |

.

.