Homepage - Internetpräsenz

Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik

Abkürzungen im SHK-Handwerk

Bosy-online-ABC

Alle Links und Ratschläge sind natürlich ohne Gewähr.

Um die genaue, sich ständig änderne, aktuelle Rechtslage abzuchecken,

sollte man immer einen Fachmann/Fachanwalt zu Rate ziehen. |

|

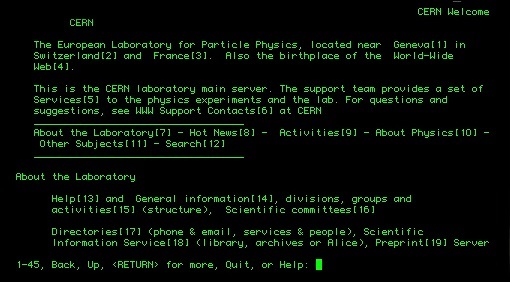

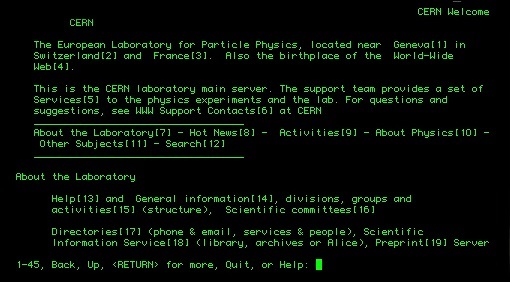

Mit dem Begriff "Homepage" wird eine Webseite (Website -

Webauftritt [Internetauftritt], Webpräsenz [Internetpräsenz],

Webangebot [Internetangebot]) bezeichnet und diese ist ein virtueller

Platz im World Wide Web (www). Bei dem Aufruf dieser Seite (Startseite [z. B. index.htm, index.html, index.php], Hauptseite, Frontpage,

Indexseite, Leitseite, Einstiegsseite) wird die Webadresse (Domain) angezeigt. Von dieser Seite werden die anderen Inhalte des Internetauftritts bzw. der Internetpräsenz aufgerufen. Die Unterseiten können

über einen Link verfügen, der wieder zurück zur Startseite führt. In diesem Fall kann

von ihr aus zentral navigiert werden. Die Unterseiten können aber auch mit einem neuen Fenster bzw. neuen Tab geöffnet werden, um schnell wieder

darauf zugreifen zu können. Umfangreiche

Webseiten haben auch eine Sitemap (Seitenübersicht),

von der aus man alle Seiten der Internetpräsenz erreichen kann.

Bei "modernen" Startseiten wird oft eine "Intro"-Seite (z. B. mit Adobe-Flash-Inhalten)

vorgeschaltet, die eine Information über das Unternehmen zeigt, bevor auf die Homepage weitergeleitet wird. Diese Intros werden oft als lästig empfunden. Deshalb wird meistens ein Link zum Überspringen angeboten.

Die Inhalte der Homepage sind auf einem Webserver abgelegt bzw. gespeichert. Dieser befindet sich häufig in einem Rechenzentrum von einem Webhoster,

der den Platz an den Inhaber der

Website vermietet. Neuerdings

wird auch eine "Cloud" angeboten. Hier

sind die Daten in einer "Wolke" abgespeichert.

Eine Website baut eine Beziehung zwischen dem Betreiber,

dem Anbieter und dem Nutzer (User)

der Website auf. Die Benutzerfreundlichkeit sollte

immer im Vordergrund bei dem Aufbau einer Internetpräsenz stehen.

Deswegen wird eine besonders einfache, zum Nutzer

und seinen Aufgaben passende Bedienung als benutzerfreundlich

angesehen.

Um eine Aufmerksamkeit anzuregen, sollten intensive

Farben, starke Kontraste und scharfe

Konturen eingesetzt werden. So wirken z. B. weiße

Seiten mit hellgrauer Schrift (wie es

zur Zeit "modern" sind) anstrengend. Letztendlich sollte

die Homepage zeigen, dass der Betreiber Spaß am Aufbau der Seiten und seinen eigenen Stil hat.

Auf vorgestylte Seitenvorlagen, wie sie von vielen

Anbietern im Internet angeboten werden, sollte verzichtet werden.

Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung bzw. Erfahrung aufgrund der Rückmeldungen.

Die Leserlichkeit wird erreicht durch

- schwarze Schrift

auf weißem Hintergrund oder z. B. weiße Schrift auf

blauem Hintergrund (meine Seiten - [nachteilig wirkt sich ein

Ausdrucken aus])

- einfarbige Hintergründe

- Statischer Text

(ohne Blinken oder Ändern der Größe)

- serifenlose Schriften

(Verdana, Arial)

- sparsames Verwenden

von Hervorhebungen im Text (Unterstreichungen, Großschreibung

ganzer Worte)

- einfachen und verständlichen

Schreibstil

Durch die zunehmende

Nutzung von mobilen Endgeräten (Handy, Smartphone,

Tablet-PC) müssen die Seiten bedarfsgerecht aufgebaut werden. Hier muss berücksichtigt werden, dass das Display kleiner und die Internetverbindung

langsamer ist. Außerdem wird hier statt mit der Maus

per Touchscreen navigiert und Plugins (Flash oder Java) sind, je nach Endgerät, evtl. nicht

vorhanden oder abgeschaltet.

Eine Internetpräsenz,

die z. B. ein Handwerksbetrieb ins Netz stellt,

sollte möglichst ohne Herstellerwerbung aufgebaut

werden. Die Homepage ist die Visitenkarte des Betriebes.

Der Besucher möchte etwas über den Betrieb,

den Inhaber und seinen Mitarbeitern/innen (Qualifikationen), die Leistungsbereiche der Firma

und Referenzen über ausgeführte Arbeiten erfahren. Außerdem sollte

der Betreiber beachten, dass ein Impressum vorhanden und rechtssicher ist!

Wer sich nicht mehr auf das Telefonbuch oder die "Gelben Seiten" verlassen will, weil man merkt, dass die diese Medien immer weniger genutzt werden, oder dem die persönlichen Empfehlungen nicht mehr ausreichen, sollte sich mit den digitalen Medien befassen und sich über die Themen Social Media Marketing, Facebook, Google Adwords, Leadgenerierung oder Youtube informieren.

Größere Betriebe haben inzwischen einen Mitarbeiter für dieses Spezialgebiet (Social Media und Web) eingestellt, weil eine selbsterstellte Homepage in den meisten Fällen nicht bedarfsgerecht ist bzw. nicht dem Content Marketings entspricht. Diese Marketing-Technik befasst sich mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten. Sie soll eine Zielgruppe ansprechen, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot überzeugen und sie als Kunden gewinnen oder halten.

Quelle: Cern - WEKA FACHMEDIEN

GmbH

Vor

25 Jahren (13. November 1990) ging die erste Website online

Detlef Borchers, Heise Medien GmbH & Co. KG

|

Eine eigene

Internetpräsenz wird auch zunehmend zur "Online-Jobsuche" (Rekrutierung neuer Mitarbeiter) eingesetzt. Diese Art des Anwerbens soll angeblich den betrieblichen Umsatz um 10 bis

über 20 % erhöhen. Hierbei setzt man sicherlich auf das Gefühl beim Endkunden, dass

Betriebe, die Mitarbeiter suchen, sehr gut im Geschäft aufgestellt sind. Diese bebräuchliche "Werbungsart"

war bzw. ist übrigens in der Rubrik "Stellenangebote"

der Tageszeitungen und Lokalblätter weit verbreitet. |

|

Webseiten im Handwerk

Immer noch sehen viele Internetauftritte von Handwerksbetrieben wie Visitenkarten oder Werbeträger von Herstellerfirmen aus. Eigentlich ist es doch ganz einfach, eine für den Kunden brauchbare Seite zu erstellen. Jeder Handwerker ist auch Kunde. Also weiß er auch, was er wissen will, wenn er etwas "kaufen" möchte. Und genau das muss auf einer Internetpräsenz zu sehen sein.

Eine einfache Homepage kann in Eigenleistung erstellt werden. Soll diese umfangreicher werden, dann sollte unbedingt professionelle Hilfe hinzugezogen werden. Das gilt auch für das Einhalten der rechtlichen Vorgaben.

Eine Studie der Agentur "Team handwerk-digital" von Sandra und Jörg Mosler ergab, dass viele Internetauftritte von Handwerkern potenzielle Kunden eher abschrecken, als dass sie Vertrauen schaffen. Es wurde das Vorgehen eines potenziellen Kunden simuliert, der abends auf dem Smartphone oder Tablet nach einem Handwerker sucht. Bei ihrem sogenannten "Sofa-Test" bewerteten sie die 500 Seiten aus 5 Gewerken (Dachdecker, Installateure [SHK], Elektriker, Schreiner und Maler, ) anhand von vier Kriterien:

Informationen: Sind die Infos verständlich und werden die wichtigsten Fragen zur Dienstleistung beantwortet?

Preis: Gibt es Informationen zum Preisgefüge – ob über einen Konfigurator, eine erste Schätzung oder eine Tabelle zu Dienstleistungen?

Vertrauen: Gibt es Bilder vom Team und Kundenstimmen, die Vertrauen schaffen?

Kontakt: Gibt es eine schnelle Kontaktmöglichkeit, idealerweise eine Option einen Telefontermin per Online-Kalender zu buchen?

Das Ergebnis der Analyse fiel ernüchternd aus. Während nur drei Webseiten knapp an der Höchstwertung vorbeischrammten, fielen 69 der 500 Seiten mit null Punkten durch. |

Studie: Handwerker-Webseiten schrecken Kunden ab

Erich Wörishofer, DHZ - Holzmann Medien GmbH & Co. KG |

| |

| Erstellen einer eigenen Handwerker-Website |

Unterseiten für eine einfache Handwerker-Website

|

Die Erstellung einer eigenen Handwerker-Website ist grundsätzlich kein Hexenwerk und erfordert keine intensiven technischen Vorkenntnisse. Mithilfe einiger Tipps und Tricks kann man ohne großen Aufwand eine ansprechende Website erstellen.

In Eigenregie sollte man jedoch mindestens 5 bis 7 Tage einplanen, um eine eigene Handwerker-Website aufzubauen.

Zur Strukturierung des Prozesses sollte vorab ein Plan in Form eines Sitemaps erstellt werden, der die einzelnen Schritte darstellt.

Ein simples Design, das gut funktioniert, reicht aus, wenn es um die Gewinnung von Neukunden geht. Nichts ist schlimmer als ein viel zu teures Design, das unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet überhaupt nicht funktioniert. |

|

Domain

Die Internetadresse kurz und prägnant sein. Die eigene Domain lässt die Website professionell und vertrauenswürdig wirken. Und das ist wichtig, denn sie repräsentiert nicht nur den Betrieb, sondern auch den Inhaber. Mit einer Domain wird die Homepage über Suchmaschinen (Google) leichter gefunden. Über die Domain bekommt man auch eine E-Mail-Adresse.

Startseite

Ein simples Design genügt, auch für alle anderen Seiten (Aber bitte nicht, eine graue Schrift auf weißen Hintergrund). Von der Startseite sollte man deutlich auf die anderen Unterseiten geleitet werden.

Viel wichtiger ist die korrekte Darstellung auf mobilen Endgeräten (Smartphone und Tablet). Dazu ist ein responsives Webdesign (Responsive Design) notwendig, dami wird eine Internetseite je nach Bildschirmgröße und/oder Device anders dargestellt, um die Besucherfreundlichkeit zu gewährleisten

Das Unternehmen

Mit dem Unternehmensprofil ("Über uns") wird der Betrieb mit dem Team vorgestellt. Auf dieser Seite wird meistens die Geschichte des Handwerkunternehmens vorgestellt und soll ein positives Image vermitteln. Zur optischen Darstellung können zusätzlich Fotos von Mitarbeitenden anzeigen oder auch besondere Auszeichnungen für den Betrieb veröffentlichen. Aber Achtung, persönliche Informationen dürfen nur mit Einverständnis des Personals verwendet werden.

Das Team

Das Team soll nicht nur durch ein Foto dargestellt werden. Hier ist Aktion angesagt, also Fotos über die typischen Tätigkeiten der einzelnen Personen in der Werkstatt und auf der Baustelle. Keine gestellten Szenen, keine gelackten Werbebilder, sondern echte, natürliche Fotos. Wenn ein potenzieller Kunde oder Bewerber auf diese Seite landet und sieht, wer dahintersteckt, fühlt er sich gleich wohler. Er spürt: Hier arbeiten echte Menschen, keine anonyme Firma.

Leistungen

Ein Besucher will sofort wissen, was der Betrieb konkret anbieten kann. Also z. B. "Wartung von Öl- und Gas-Heizungsanlagen", "Installation und Wartung von Wärmepumpen", "Badsanierung von der Planung bis zur Montage", "Spezialarbeiten (z. B. Blower-Door-Messverfahren, Energieberatung)". Wichtig ist der Hinweis bzw. Verlinkung auf die Referenzen-Seite.

Kontaktinformationen

Ein besonders wichtiger Aspekt zur Neukundengewinnung ist die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Auf einer eigenen Unterseite können alle relevanten Kontaktdaten veröffentlicht werden - egal ob E-Mail, Telefonnummer, Anschrift oder auch Social Media Accounts. Letzteres ist kein notwendiges Kriterium, aber Handwerksbetriebe, die bereits in den sozialen Netzwerken aktiv sind, sollten dies auch zu Ihrem Vorteil nutzen. Die klassischen Wege zur Ansprache, zum Beispiel über vorgefertigte Kontaktformulare, können ebenfalls sehr effektiv sein. Die Kontaktaufnahme sollten so leicht wie möglich sein, indem alle Informationen schnell auffindbar sind und Kontaktformulare möglicherweise schon auf der Startseite verlinkt werden. Wenn es separate Notfallnummern gibt, sollten diese ebenfalls direkt sichtbar sein, um den Kunden eine lange Suche zu ersparen.

Referenzen

Diese Seite darf keine "Angeberseite" sein. Hier müssen die Kunden zu Wort kommen und echte Stimmen und Fotos von Auftraggebern bzw. Kunden, die den Service der Firma erlebt haben.

Rechtliche Absicherung

Impressum

Es herrscht Impressumspflicht im Internet. Fehlt es, dann kann es durchaus passieren, dass man abgemahnt wird und eine Strafe zahlen muss.

AGBs

Genauso ist es mit den AGBs. Verkauft man etwas online, benötigt man AGBs. Verwende allerdings keine AGBs von fremden Webseiten. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung und kann geahndet werden. Setze vielmehr auf einen Anwalt mit Internetspezialisierung oder einen Online-Service, der die wichtigsten Rechtstexte fürs Internet bietet.

Widerrufsbelehrung

Falls Produkte oder Dienstleistungen online anboten werden, sollte auch eine Widerrufsbelehrung vorhanden sein.

Datenschutzrichtlinien

Datenschutz muss eingehalten werden. Was man mit Kunden-Daten macht (z. B. Tracking per Google Analytics, Newsletter, etc.), muss dem Kunden auch bekannt gegeben werden. Ebenso wenn Verbindungen zu externen Services über die Website aufbaut wird (zB Google Map, Youtube, Instagram Feed, etc.). Auch hier sind rechtssichere Texte vom Anwalt oder Profi empfehlenswert.

Die Website ist kein Denkmal, das einmal aufstellt wird und dann für immer so bleibt. Wie eine Werkstatt muss auch hier und da mal aufgeräumt, modernisiert und etwas ergänzt werden. Regelmäßige Aktualisierung von Projekten, Angeboten und Referenzen sind sehr wichtig. Neue Bilder, frische Fallbeispiele, aktuelle Erfahrungsberichte halten die Seite lebendig. Besucher merken sofort, dass hier nicht nur geredet, sondern wirklich geschafft wird. |

Deine Handwerker-Website wirkt wie ein verstaubtes Ladenschild?

Benjamin Thoma, Die Hinterhofagentur - Werbeagentur im Westerwald

In 6 Schritten zur idealen Website für Handwerker:innen – so einfach gehts!

Lorena Lawniczak, ibau GmbH

Die perfekte Homepage für Handwerker

René Dasbeck, Netzgänger Webdesign

Responsive Design: Definition, Vorteile und Funktionsweise

Jimdo GmbH |

Sofa-Test

Der Sofa-Test ist ein praxisnahes Prüfverfahren, das den Onlineauftritt eines Betriebs konsequent aus Sicht potenzieller Kunden betrachtet. Der Name ist bewusst gewählt: Er beschreibt die typische Situation, in der ein Interessent abends auf dem Sofa sitzt, sein Smartphone in der Hand hält und sich über einen Handwerksbetrieb informieren möchte. Genau in diesem Moment muss die Website Interesse wecken und überzeugen. Und das schnell, klar und mit den richtigen Inhalten.

4 Punkte, die eine Handwerker-Webseite bieten muss:

• Informationen – Die Informationen über die angebotenen Leistungen (z. B. Heizungssanierung, Dachsanierung, Küchenerneuerung) müssen das Interesse des Kunden wecken, indem Informationen mit einfachen und vertändlichen Worten dargestellt werden.

• Preise – Über die Webseite kann mit einer Filterfunktion und einen einfachen Preiskonfigurator der Wunschkunde gefunden werden. Die Kunden haben die Möglichkeit, sich auf dem Sofa, einen groben Preis für ihr Projekt selbst zu ermitteln. Kunden, die vom Budget her zu dir passen machen den nächsten Schritt. Wer andere Budgetvorstellungen hat, geht zu einem anderen Anbieter. Solche Preiskonfiguratoren können mit wenig Aufwand auf dich und deine Leistungen zugeschnitten werden und sogar automatisiert Kostenschätzungen an deine Kunden senden.

• Sicherheit und Vertrauen – Menschen auf der Homepage und positive Onlinebewertungen bauen Vertrauen auf. Also sollten der Chef und die Mitarbeiter vorgestellt werden und die ausgeführten Leistungen sollten online bewertet werden können und veröffentlich sein.

• Schneller Kontakt – Ein Kunde möchten einen schnellen und einfachen Kontakt zum Anbieter aufbauen können. |

Der große "Sofa-Test" – Handwerker-Websites:

Betriebe holen im Schnitt nur 23,55 Prozent der Punkte – würde Ihr Webauftritt bestehen?

Ramón Kadel und Jörg Mosler, handwerk-magazin.de - Holzmann Medien GmbH & Co. KG

Handwerker-Webseiten - Die meisten fallen beim Sofa-Test durch!

Jörg Mosler

Besteht deine Webseite den „Sofa-Test“?

Jörg Mosler |

Alternativen zur eigenen Handwerker Website

Nicht jeder Handwerker benötigt unbedingt eine eigene Website. Viele Kleinunternehmer müssen für sich keine Werbung machen, um genügend Arbeit zu bekommen. Besonders auf dem Lande reicht die Mund-zu-Mund-Propaganda - der Name steht für Qualität.

Es gibt aber gute Alternativen zur Website, die mit weitaus weniger Aufwand verbunden sind. Das kann ein Firmeneintrag in Google Maps (My Business) oder auch in andere kostenlose Branchenbücher (Das Örtliche, Gelbe Seiten, Das Telefonbuch, YellowMap, 11880.com) sein.

Ein offizieller Firmeneintrag bei Google Maps bzw. My Business ist der einfachste Weg, um potenziellen Kunden einige Informationen zum eigenen Betrieb an die Hand zu geben. Es können Bilder, Öffnungszeiten, Kontaktdaten und vieles mehr ganz kostenlos zu einem Firmeneintrag hinzugefügt werden. Wichtig ist jedoch, dass man einen verifizierten Eintrag mit eigenem Login nutzt. Google legt auch aus eigener Initiative neue Einträge an, aber diese sind manchmal fehlerhaft oder sehr unvollständig.

Einen verifizierten Eintrag bei Google Maps sollte man übrigens auch nutzen, wenn man als Handwerker parallel eine eigene Website besitzt. Besonders bei der Anfahrt ist Google Maps nämlich die erste Wahl für viele Kunden. |

Website für Handwerker

HERO Software GmbH |

|

Impressum

Die Grundlage, wann ein Impressum (Anbieterkennzeichnung) notwendig ist und wie es gestaltet werden muss, findet man in den gesetzlichen

Regelungen zu den Informationspflichten und der Anbieterkennzeichnung im § 5 des Telemediengesetz (TMG) und § 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV). Das Impressum soll dem Internetnutzer Informationen

über die natürliche oder juristische

Person oder Personengruppe, die ihm einen Dienst im Internet anbietet, geben. Diese Regelungen sollen eine

mögliche Rechtsverfolgung im Streitfalle erleichtern. Persönliche oder familiäre Webseiten unterliegen

unter bestimmten Umständen keiner Impressumspflicht.

Ein Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar platziert eingesetzt

werden. Es ist eine Schriftgröße zu wählen, die

gut lesbar ist.

Inhalte eines Impressums:

- Name und Anschrift,

unter der man niedergelassen ist (bei juristischen Personen zusätzlich

die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten, evtl. Angaben über

das Kapital der Gesellschaft)

Ein Postfach genügt nicht, da

dieses keine ladungsfähige Anschrift darstellt.

- E-Mail-Adresse

Telefonnummer (oder Kontaktformular, über

das man innerhalb von 60 Minuten antworten kann / Faxnummer (wenn

vorhanden)

- Angaben zur Aufsichtsbehörde (wenn eine behördlichen Zulassung vorgeschrieben ist)

- Register und Registernummer (Bei Eintragung in ein öffentliches Register [z. B. Handelsregister,

Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister]

den Ort des Registers und Registernummer)

- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

(Bei einer Umsatzsteueridentifikationsnummer

nach § 27 a Umsatzsteuergesetz ist diese anzugeben. Kleinunternehmer

nach § 19 Abs. 2 müssen aufgrund des Kleinunternehmerstatus

gem. § 19 UStG keine Steuernummer angeben)

- Wirtschafts-Identifikationsnummer

(Wirtschafts-Identifikationsnummer

auch angegeben werden, wenn man diese nach § 139c der Abgabenordnung

besitzt)

- Berufsspezifische Angaben

- Freiberufler, dessen Berufsausübung

und –bezeichnung (Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsberater)

besonders geregelt ist, müssen weitere Angaben gemachen (Angaben

über die Kammer, die der Diensteanbieter angehört)

- gesetzliche

Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung

verliehen wurde (z. B. Handwerkskammer)

- Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und wie diese zugänglich

sind

- Besondere Angaben bei AGs, KGaA

und GmbHs

- Angaben bei journalistisch-redaktionell

gestalteten Angeboten

|

|

| Telemediengesetz

(TMG § 5) |

Privat |

|

|

|

| Name (Vorname, Nachname) |

- |

x |

x |

x |

| Anschrift (kein Postfach!) |

- |

x |

x |

x |

| Telefonnummer |

- |

x |

x |

x |

| E-Mail-Adresse |

- |

x |

x |

x |

| Inhaltlich

Verantwortliche(r) |

- |

(x)1 |

(x)1 |

(x)1 |

| Firma (mit

Rechtsform) |

- |

(x)2 |

x |

x |

| Vertretungsberechtigte(r) |

- |

- |

x |

(x)3 |

| Registereintrag |

- |

(x)2 |

(x)2 |

(x)2 |

Umsatzsteuer-ID-Nr./

Wirtschafts.-ID-Nr. |

- |

(x)2 |

(x)2 |

(x)2 |

| Stamm-/Grundkapital |

- |

- |

(x)6 |

(x)6 |

| zuständige

Aufsichtsbehörde |

|

(x)4 |

(x)4 |

(x)4 |

| zuständige

Berufskammer |

- |

(x)5 |

(x)5 |

(x)5 |

| Berufsbezeichnung

/ Staat |

- |

(x)5 |

(x)5 |

(x)5 |

| Berufsrechtl.

Regelungen (Link) |

- |

(x)5 |

(x)5 |

(x)5 |

| Rundfunkstaatsvertrag

(RStV § 55) |

| Name (Vorname,

Nachname) |

- |

x |

x |

x |

| Anschrift

(kein Postfach!) |

- |

x |

x |

x |

| Vertretungsberechtigte(r) |

- |

- |

x |

(x)3 |

| Inhaltlich

Verantwortliche(r) |

- |

(x)1 |

(x)1 |

(x)1 |

(x)1 = bei journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten (vgl.

§ 55 Abs. 2 RStV)

(x)2 = nur falls vorhanden (vgl. § 5 Satz

4, 6 TMG)

(x)3 = unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. §

2 TMG)

(x)4 = für zulassungsgeregelte Berufe (vgl.

§ 5 Satz 3 TMG)

(x)5 = für bestimmte qualifizierte Berufe

(vgl. § 5 Satz 5 TMG)

(x)6 = falls relevant (vgl. § 5 Satz 1 TMG)

Alle Angaben ohne Gewähr! |

Welche Rechtsfolgen hat ein unvollständiges bzw. fehlendes Impressum?

- Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen §

5 TMG stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld

von bis zu 50.000 € geahndet werden (§ 16 II Nr. 1,

III TMG).

- Die nach § 3 UKlaG (Unterlassungsklagengesetz)

anspruchsberechtigten Stellen (Verbraucherschutzverbände

und Wettbewerbsvereine) können einen Unterlassungsanspruch geltend machen, weil ein Verstoß gegen die Impressumspflicht

eine Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift darstellt, die dem

Schutz der Verbraucher dient.

- Von Konkurrenten können kostenpflichtige

Abmahnungen drohen, deren rechtliche Zulässigkeit

aber fraglich sein kann, da ein Verstoß gegen § 5 TMG

nicht zwingend gleichzeitig zur Wettbewerbswidrigkeit des eigenen

Handelns führen muss.

|

Seit dem 1. April 2016 gibt es das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), das die Anforderungen der EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten umsetzt. Das neue Verfahren soll einfache Möglichkeiten der Konfliktbeilegung schaffen und da, wo es möglich ist, den Gerichtsweg durch ein Schlichtungsverfahren unnötig machen. Es zeigt Alternativen zum Gerichtsweg auf und bringt ab 2017 neue gesetzliche Informationspflichten für Handwerker.

Ein Unternehmer, der eine Webseite (Homepage - Impressum) unterhält oder Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, hat nach § 36 des VSBG's die Allgemeine Informationspflicht gegenüber dem Verbraucher. Diese muss leicht zugänglich, klar und verständlich dargestellt sein. Die Information beinhaltet, inwieweit er bereit oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Das gilt nur für einen Unternehmer, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres zehn oder weniger Personen beschäftigt hat. Ansonsten

muss er auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen, wenn sich der Unternehmer zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet hat oder wenn er auf Grund von Rechtsvorschriften zur Teilnahme verpflichtet ist. Der Hinweis muss Angaben zu Anschrift, Webseite der Verbraucherschlichtungsstelle und eine Erklärung des Unternehmers, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, enthalten.

Nur vom Bundesamt für Justiz zugelassene Verbraucherschlichtungsstellen dürfen das neue Verfahren durchführen. Ein flächendeckendes Netz solcher oft auch branchenbezogener Einrichtungen werden zur Zeit aufgebaut. Darunter können auch die schon vorhandenen Schiedsämter und Schiedsstellen sein.

Verhandeln statt prozessieren in Hamburg

Sie können auch anders!

SCHLICHTUNG leicht

gemacht

Außergerichtliche Streitbeilegung: Handwerker

EU-Online-Streitbeilegung

|

|

HTTP - HTTPS |

HTTP vs. HTTPS: Was sind die Unterschiede?

Cloudflare, Inc.

|

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ist ein Protokoll oder eine vorgeschriebene Reihenfolge und Syntax für die Darstellung von Informationen. Es wird zum Übertragen von Daten über ein Netzwerk verwendet. Die meisten Informationen, die über das Internet gesendet werden, einschließlich Website-Inhalten und API-Aufrufen, nutzen das HTTP-Protokoll. Es gibt zwei Hauptarten von HTTP-Nachrichten: Anfragen und Antworten.

Das S in HTTPS steht für "sicher". HTTPS verwendet TLS oder SSL (Authentifizierung), um HTTP-Anfragen und -Antworten zu verschlüsseln. |

|

Mit einer Authentifizierung wird überprüft, ob eine Person oder Maschine die sind, für die sie sich ausgeben. In HTTP wird Identität nicht überprüft, es basiert auf einem Vertrauensprinzip. Die Architekten von HTTP haben sich nicht unbedingt dafür entschieden, allen Webservern implizit zu vertrauen. Sie hatten zur Zeit der Entwicklung einfach andere Prioritäten als Sicherheit. Im modernen Internet ist die Authentifizierung jedoch unerlässlich.

So wie ein Personalausweis die Identität einer Person bestätigt, bestätigt ein privater Schlüssel die Serveridentität. Wenn ein Client einen Kanal mit einem Ursprungsserver öffnet (z. B. wenn ein Benutzer zu einer Website navigiert), beweist der Besitz des privaten Schlüssels, der mit dem öffentlichen Schlüssel im SSL-Zertifikat einer Website übereinstimmt, dass der Server tatsächlich der legitime Host der Website ist. Dies verhindert oder hilft, eine Reihe von Angriffen zu blockieren, die ohne eine Authentifizierung möglich wären.

Das TLS- oder SSL-Zertifikat von der Zertifizierungsstelle, die es ausgestellt hat, hat es digital signiert. Damit wird bestätigt, dass der Server derjenige ist, der er vorgibt zu sein. |

Was ist der Unterschied zwischen HTTP und HTTPS?

Amazon Web Services, Inc.

Worin besteht der Unterschied zwischen SSL und TLS?

Amazon Web Services, Inc. |

|

| Statische vs. dynamische Websites |

Wenn ein Benutzer eine Webseite anfordert, sendet der Webserver, auf dem die Seite gespeichert ist, das HTML-Dokument (Hypertext Markup Language) an den Computer des Benutzers zurück, und der Browser zeigt es an.

Auf einer statischen Webseite ist dieser Vorgang die einzige Aktion, die stattfindet. Der Benutzer kann zwar mit dem Dokument interagieren, aber es hat keine Möglichkeit, Informationen zurückzugeben, die nicht vorformatiert sind. Bei einer dynamischen Webseite kann der Benutzer Daten aus einer Datenbank auf dem Server anfordern, die dann entsprechend der Anfrage zusammengestellt werden.

Statische Webseiten eignen sich besser für Informationen, die sich selten ändern, während dynamische Webseiten besser für sich ständig ändernde Inhalte wie Formulare, Suchfunktionen oder Kommentarbereiche geeignet sind.

. |

Statische vs. dynamische Websites

Sarah Lewis, ComputerWeekly.de - TechTarget, Inc.-

Statische Website oder dynamische? Der große Vergleich!

Lydia, WEBPUNKS GmbH

Statische vs. dynamische Website:

Wie sie sich unterscheiden und wie man die beste Wahl trifft

SiteGround Spain S.L. |

|

| Responsive Design |

Der Anteil der Internetnutzung (Websites und Onlineshops) mit Desktop-PCs wird immer kleiner. Die Zukunft liegt bei den mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop). Deswegen ist das Responsive Webdesign heute unverzichtbar.

Außerdem ist ein Responsive Design wichtig, weil Google auf die sogenannte Mobile-First-Indexierung setzt – das heißt, mobile-optimierte Websites werden in den Suchergebnissen bevorzugt behandelt.

Auf einem kleinen Display wirken Webseiten zum Beispiel anders, als auf großen Bildschirmen und meistens ist die Benutzerfreundlichkeit (Usability) stark vermindert, wenn Websites nicht für mobile Geräte optimiert wurden. Zusätzlich verbessert eine Responsive Website oder ein Responsive Onlineshop die Benutzererfahrung, indem es alle Grafiken, Bilder und Schriften über alle Geräte hinweg gleich darstellt und den Besucher*innen eine einfache Navigation ermöglicht. Das sorgt dafür, dass potenzielle Kund*innen länger auf den Seiten verweilen und eher kaufen oder Kontakt aufnehmen.

Responsive Webdesign passt sich flexibel an das jeweilige Endgerät an. Durch ein eigenes Design für kleine Bildschirme kann die User Experience auch auf mobilen Endgeräten gewährleistet werden. Dies nennt sich mobile User Experience. Wenn eine mobile Website als erstes erstellt wird und dann Erweiterungen durchgeführt werden, liegt das Konzept "Mobile First" vor. Orientiert sich die Funktionalität der Website zusätzlich an den technischen und grafischen Möglichkeiten des Endgeräts, wird vom Progressive Enhancement gesprochen. |

Responsive Design: Definition, Vorteile und Funktionsweise

Jimdo GmbH

Der Leitfaden für Anfänger zum responsiven Webdesign

(Code-Beispiele & Layout-Beispiele)

Kinsta Inc. |

|

Cloud-Speicher |

|

Die Cloud-Technologie ist voll im Trend. Viele Unternehmen sehen eine Cloud als die wichtigste Technologie im Bereich der Digitalisierung an. Eine Cloud ist eine internetbasierte Bereitstellung von Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware durch einen

externen Dienstanbieter. Diese Infrastrukturen werden vorwiegend über Programme auf den zugreifenden Geräten

(Clients [Schnittstelle zum Benutzer]) und über den Webbrowser genutzt. Die Wartung und Pflege der zugrundeliegenden

Architektur übernimmt der Cloud-Anbieter. |

|

Das Arbeiten mit einer Cloud ist eine einfache, zuverlässige und skalierbare Methode zum Speichern, Abrufen und Freigeben von Daten. Da die meisten Computernutzer nicht

selbst Hard- und Software für einen eigenen Cloudspeicher einrichten wollen, gibt es kommerzielle Cloud-Anbieter mit unkomplizierte Fertiglösungen. Die Datenübertragung sollte in jedem Falle verschlüsselt erfolgen.

Die Nutzung einer Cloud bietet sich an, wenn Unternehmensdaten auf mehr

als nur einem Rechner (Laptop, Smartphones, Tablets) verfügbar sein sollen. Dann kann man überall auf alle

benötigten Daten (z. B. Berechnungsunterlagen, technische Unterlagen, Bilder, Videos) zugreifen. Vorausgesetzt,

es gibt eine Internetverbindung.

Eine Hemmschwelle für die Nutzung er Cloud ist das Thema Datenschutz. Die Skepsis

gegenüber der "Wolke" ist besonders bei deutschen Unternehmen verbreitet. Die meisten Server stehen

im Ausland und da werden eine fehlende Abhörsicherheit, Verschlüsselungsprobleme, gehackte Serverarchitekturen und geringe Ausfallsicherheit

vermutet. Die Server sollten also in Deutschland stehen, bei denen dann deutsches Recht angewendet werden muss. Hier gelten dann die

überarbeiteten Datenschutzgesetze nach neuester EU-Norm.

Eine große Gefahr bei der Nutzung einer Cloud besteht darin, wenn jemand die vollständigen

Zugangsdaten hat, dann hat der auch einen Zugriff auf die Daten in der Cloud. Ein weiterer Nachteil, ohne Internet keinen Zugriff auf die

Cloud. Also sollte man bedenken, dass man nur per Internet einen Zugriff auf die eigenen Daten hat.

Ein Vorteil bei der Einrichtung einer Cloud ist, dass die gespeicherten Daten auch dann sicher sind, wenn diese, die auf dem Computer z. B. durch ein Feuer oder Hochwasser vernichtet wurden, weiter vorhanden sind.

Arten der Cloud-Bereitstellung

Bei Cloud-Services unterscheidet man verschiedene Arten der Bereitstellung. Je nachdem von wem die Services angeboten

werden und an welche Zielgruppe sie sich richten, spricht man dabei von

• Public Clouds

• Private Clouds

• Hybrid Clouds

• Community Cloud

Public Cloud

Die Public Cloud oder öffentliche Cloud ist ein Angebot eines frei zugänglichen Providers, der seine

Dienste offen über das Internet für jedermann zugänglich macht. Webmailer-Dienste oder die bekannten Google-Docs sind ebenso Beispiele

für Public Cloud Angebote wie die kostenpflichtigen Services eines Microsoft Office 365 oder eines SAP Business by Design.

Private Cloud

Dem gegenüber stehen Private Cloud Dienste. Aus Gründen von Datenschutz und IT-Sicherheit ziehen es Unternehmen häufig vor, ihre IT-Dienste weiterhin selbst zu betreiben und ausschließlich ihren eigenen Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Werden diese in einer Weise angeboten, dass der Endnutzer im Unternehmen cloud-typische Mehrwerte nutzen kann, wie z. B. eine skalierbare IT-Infrastruktur oder installations-

und wartungsfreie IT-Anwendungen, die über den Webbrowser in Anspruch genommen werden können, dann spricht man von einer Private Cloud. Häufig werden

diese Mehrwerte aber in so bezeichneten IT-Infrastrukturen nicht oder nur teilweise erreicht.

Hybrid Clouds

Mit Hybrid Clouds werden Mischformen dieser beiden Ansätze bezeichnet. So laufen bestimmte Services bei öffentlichen

Anbietern über das Internet, während datenschutzkritische Anwendungen und Daten im Unternehmen betrieben und verarbeitet

werden. Die Herausforderung liegt hier in der Trennung der Geschäftsprozesse in datenschutzkritische und -unkritische Workflows.

Voraussetzung ist eine saubere und konsequente Klassifizierung der im Unternehmen vorhandenen und verarbeiteten Daten.

Community Clouds

Einen eher seltenen Spezialfall stellen die so genannten Community Clouds dar. So werden Cloud-Infrastrukturen bezeichnet, die von mehreren

Unternehmen – z. B. im Kontext eines Projekts – genutzt und bereitgestellt werden, um gemeinsam auf bestimmte Dienste zugreifen zu können. Diese

sind jedoch nicht öffentlich verfügbar, sondern beschränken sich auf einen definierten Nutzerkreis.

Quelle: Fraunhofer-Allianz Cloud Computing

Die 10 besten Cloud-Speicher - Florian Papenfuß, Heise Medien GmbH & Co. KG

Cloud Computing – Funktionsweisen, Provider, Risiken - VDI Verlag GmbH

Die Public Cloud: Mehr Rechenpower für alle! - IONOS SE

Eigene Cloud einrichten - Tristan Radtke |

|

| App |

|

App

für ein iPhone zum Steuern einer Heizungsanlage |

Quelle:

ELV Elektronik AG |

|

Eine App

(Applikation) ist eine Anwendungssoftware

bzw. ein Anwendungsprogramm oder wird kurz

"Anwendung" genannt. Diese ausführbaren

Anwendungen werden von einem Arbeitsplatzrechner

(Desktop-PC) oder Mobilgerät (Smartphone

bzw. iPhone oder Tablet-PC [mobile App])

über einen Webbrowser zugegriffen

und laufen im Browser ab. Eine

App ist keine Systemsoftware, denn diese

benötigen für den korrekten Ablauf eine Rechenanlage

mit einem je nach dem Einsatzgebiet bestimmtes Betriebssystem.

Anwendungsbeispiele:

- Textverarbeitung

- Tabellenkalkulation

- betriebliche

Funktionabläufe (z. B. Regelungs- bzw. Steuerungstechnik

[Fernwirktechnik], Arbeitsprotokolle)

- Lagerhaltung

- Finanzbuchhaltung

- Bildbearbeitung

- Videobearbeitung

- Computerspiele |

|

|

native

Apps <> Web-Apps |

Quelle:

INESDI - Blog |

|

Mobile

Web-Apps oder native mobile Apps?

Im Gegensatz zu den nativen mobilen

Apps, die speziell auf bestimmte Geräte oder

Software zugeschnitten sind, können mobile Web-Apps

durch den Browser von gängigen Smartphones,

Tablets oder anderen mobilen Geräten aus aufgerufen werden..

Mobile

Web-Apps können

auch im Browser eines Desktop-Computers

ausgeführt werden und verhaltren sich im Idealfall genau

so wie native mobile Apps. Durch den Einsatz von JavaScript

und HTML5 wird eine höhere Funktionsvielfalt

erreicht.

Native mobile Apps

sind Programme, die für ein bestimmtes

Betriebssystem (native support) oder einen

bestimmten Mikroprozessor (native mode) entwickelt

wurden und können schnell und unkompliziert über

ein herstellerspezifisches Online-Portal

bezogen und direkt auf dem mobilen Gerät installiert

werden. Sie sind speziell an die Zielplattform

angepasst und decken eine große Bandbreite

von Anwendungen ab .Durch die verschiedenen Software-Plattformen

ist es nicht möglich, z. B. eine Android-App

(Smartphone, Netbook und

Tablet-PC) auf einem iPhone,

iPod touch oder iPad (iOS-App)

aufzuspielen oder umgekehrt. |

|

| |

| |

|

Add-on

Ein Add-on (add = hinzufügen) erweitert Hard- oder Software mit Modulen, die die vorhandenen Bibliotheken der jeweiligen Anwendung nutzt und um bestimmte Funktionen bereichern.

Das Add-on wird hierbei auf die Anwendung installiert. Eine Deinstallierung hat keine Auswirkungen auf

die Anwendung. Die Add-ons werden in der Regel vom Hersteller des Hauptprogramms bereitgestellt.

Bei Webbrowsern haben die meistens kostenlosen Add-ons verschiedene Funktionen und werden im Normalfall durch einen

integrierten Manager für Add-Ons gehändelt. Dadurch lassen diese leicht installieren, entfernen, überwachen und einstellen.

Im Bereich der Geschäfts-Software erweitern Add-ons das Softwaresystem um sinnvolle Funktionen

(z. B. in den Bereichen Personalmanagement oder Dokumentenmanagement), die kostenpflichtig sind. Viele Softwaresysteme sind daher

modular aufgebaut, da diese dann mit Hilfe der verschiedenen Add-ons individuell auf die Wünsche und Anforderungen des Kunden angepasst werden können

und somit kosteneffektiver sind.

Ein Add-on ist nicht mit einem Plug-in zu verwechseln, da diese eine eigenständige Software ist.

|

|

Plug-in

Im Gegensatz zum Add-on ist ein Plug-in eine eigenständige Software, die eine Teil-Funktionalität abdeckt und damit die Funktionalität eines Gesamtsystems erweitert.

Ein Plug-in benötigt eine übergeordnete Plattform, um sie auszuführen und die wiederum benötigt Schnittstellen zur Integration des Plug-in. Die Schnittstellen sind ein elementarer Bestandteil der Entwicklung von Plug-ins und werden aus Sicht der Hersteller von Software-Produkten definiert. Sie sind in den meisten Fällen von Drittanbietern und nur selten vom selben Hersteller des Hauptprogramms

Ein Plug-in ist nicht mit einem Add-on zu verwechseln, da dieser nur bestehende Software ergänzen und keinerlei eigene Bibliotheken zur Verfügung stellen, sondern ausschließlich die vorhandenen nutzen. |

|

Widerrufsbelehrung

Bei bestimmten Verbraucherverträgen (Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher) muss der Verbraucher über eine Belehrung auf sein Widerrufsrecht hingewiesen werden. Die Widerrufsbelehrung muss

im Impressum und in den Allgemeinen Geschäftsbdingungen (AGB) aufgeführt sein.

Seit dem 13.06.2014 gibt es eine neue

Widerrufsbelehrung, an die sich alle Online-Händler halten müssen. Die Grundlage ist das "Gesetz zur Umsetzung

der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung",

das im Bundesgsetzblatt veröffentlicht wurde.

Hierdurch wird das Widerrufsrecht innerhalb der Europäischen Union vereinheitlicht, weil die

Internetangebote grenzübergreifend sind. Seit

dem Zeitpunkt enfällt die Möglichkeit,

ein Rückgaberecht einzuräumen.

Die im Internet angebotenen allgemeinen

Muster sind nicht ohne eine Anpassung

an die persönlichen Gegebenheiten zu übernehmen,

weil es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten und Alternativen

gibt.

Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher. Die Widerrufsfrist beträgt einheitlich 14 Tage. Bei einer fehlerhaften

Widerrufsbelehrung (inhaltlich oder in der Form) bestand ein ewiges

Widerrufsrecht, das zukünftig spätestens 12 Monate und

14 Tage endet.

Die Form des Widerrufes

ist nicht vorgeschrieben. Der Widerruf (§

355 BGB) erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer.

Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum

Widerruf des Vertrages eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Dies muss

in Textform per E-Mail, Fax oder Brief erfolgen.

Ein telefonischer Widerruf kann strittig sein.

Bei Fernabsatzverträgen gibt es auch Ausnahmen, in denen ein Widerrufsrecht

nicht besteht. Wenn

ein Widerrufsrecht nicht besteht, muss auch auf diesen Umstand hingewiesen

werden (OLG Hamburg).

Widerrufsbelehrung |

|

Abmahnung

Die häufigsten Abmahnungen beziehen sich auf das Filesharing (Dateifreigabe - Dateien werden von einem Anwender für andere zum Herunterladen

freigegeben). Bei den Abmahnungen handelt es sich hauptsächlich

um illegales Filesharing von Filmen, Serien, Musik

oder Software, aber auch das illegale Verwenden von Bildern, Artikeln bzw. Texten und ein fehlendes oder nicht rechtssicheres Impressum können der Anlass zu einer Abmahnung sein. Ebenso

können Beiträge in öffentlichen

Foren bzw. Blogs, die sich auf Produktfehler oder Fehlverhalten von Hersteller beziehen, einen Anlass zu einer Abmahnung bzw. einer Unterlassungserklärung

sein.

Ein Anwaltsschreiben sollte immer ernst genommen werden. Auch wenn man

sich keiner Schuld bewusst ist, sollte unbedingt darauf reagiert werden, denn oft liegt der Tatvorwurf des Filesharings Monate zurück und die von

den Anwälten gesetzten Fristen sind mehr als knapp.

Grundsätzlich

sollte man sich mit dem eigenen Anwalt beraten.

Außerdem wird

meistens eine Unterlassungserklärung und die Zahlung einer Abmahnsumme (700 - 1.000 €) verlangt, die einen Schadenersatz von mehreren 100 € für den Urheberrechtsverstoß und eine Gebühr für den Rechtsanwalt beinhaltet. Der Streitwert wird oft auf 8 - 10.000

€ angesetzt.

Aufgrund einer Abmahnwelle,

die z. B. durch das gezielte Suchen nach Websiten,

bei denen ein Impressum fehlte, entstanden war,

sind nur noch gesetzlich bestimmte Gruppen berechtigt,

die wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen (z. B. Abmahnanwälte)

auszusprechen. Dazu gehören nach § 8 III Gesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) z. B. die

Mitbewerber oder Verbraucherschutzvereine.

Auch wenn es sich

hier um hohe Geldbeträge handlte, sollte man

erst einmal Ruhe bewahren.

Ein Abmahnanwalt arbeitet im Auftrag eines anderen, der ein berechtigtes Interesse hat. Wenn der Auftraggeber nicht

angegeben ist, dann ist das Schreiben unwirksam. Grundsätzlich sollte man

die Abmahnung nicht einfach ungeprüft zu den Akten zu legen und darauf hoffen, auf das erste Schreiben

kein weiteres folgt. Eine Abmahnung verjährt erst nach drei Jahren.

Wenn eine Abmahnung zugestellt wurde, sollte man folgendes prüfen:

- Wer ist der Absender? Handelt

es sich um einen zugelassenen Abmahnanwalt? (Amtliche

Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer)

- Ist der Auftraggeber des Anwalts

benannt? (Wenn nicht, ist das Schreiben unwirksam)

- Ist der abgemahnte Verstoß

gegen das Urheberrecht tatsächlich selbst begangen worden?

(evtl. steckt ein Hacker dahinter)

- Eine beigefügte Unterlassungserklärung

auf keinen Fall ungeprüft unterschreiben!

Nur ein Anwalt kann

die beigefügte Unterlassungserklärung überprüfen und wenn notwendig, eine eigene, rechtssichere

aufsetzen. Außerdem weiß nur der Anwalt, ob

der geforderte Schadensersatz angemessen ist und wie man dagegen vorgehen kann.

Wenn man sich aber

für das Nichtzahlen entscheidet, weil man

sich keiner Schuld bewusst ist, die Summe

überhöht findet oder das Ganze als Abzocke empfindet, muss man bis zur Verjährung mit

weiteren Zahlungsaufforderungen und/oder Erinnerungsschreiben rechnen. Es kann auch ein gerichtlicher

Mahnbescheid folgen, dem man in vollem

Umfang widersprechen muss.

Man muss auch damit rechnen, dass der abmahnende Anwalt ein Inkassounternehmen beauftragt, das versuchen wird, die Forderungen einzutreiben.

Auch dieser Forderung muss einmalig widersprochen werden, um einen Schufa-Eintrag zu vermeiden.

Abmahnvereine |

|

Unterlassungserklärung

Eine Unterlassungserklärung (UE) ist in der Regel ein Bestandteil einer Internet-Abmahnung. Diese sollte nie ungeprüft unterschrieben werden.

Der Rechteinhaber (nur der hat ein berechigtes Interesse) will eine Wiederholung der Urheberrechtsverletzung ausschließen. Dies versucht er mit einer bedingungslosen, unwiderruflichen und strafbewehrten Unterlassungserklärung zu erreichen. Der Abgemahnte muss, wenn ein Beweis vorliegt, eine solche Unterlassungserklärung (meistens in modifizierter Form) abgeben. Wenn er sich weigert oder die Frist läuft ab, kann der Rechteinhaber eine teure gerichtliche einstweilige Verfügung beantragen.

Bei der modifizierten Unterlassungserklärung wird vom Anwalt des Abgemahnten, die vom Abmahnanwalt beigefügte Unterlassungserklärung, umformuliert (modifiziert), um ungeschuldete Forderungen herauszustreichen. Oft ist die beigefügte Erklärung zu Gunsten des Anwalts bzw. Rechteinhabers fomuliert. Aber eine unzulässige Beschränkung der Erklärung kann zu einer sofortigen einstweiligen Verfügung führen. Die Unterwerfung muss zwingend strafgesichert (strafbewehrte "Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung") sein.

Die modifizierte Unterlassungserklärung hat, wie jede andere, eine lebenslange Gültigkeit oder anders gesagt, sie verjährt nicht. Aber der Bundesgerichtshof hat mehrfach entschieden, dass eine Unterlassungserklärung kein Schuldeingeständnis darstellt.

Eine Unterlassungserklärung sollte grundsätzlich durch einen Fachanwalt aufgesetzt werden. Deswegen sind die im Internet angebotenen Muster nur eine Information und sollten niemals selber ausgefüllt und abgeschickt werden!

Man sollte ständig bedenken, wenn es nach Abschluss des Unterlassungsvertrages zu einer erneuten Urheberrechtsverletzung in der Sache kommt, dass dann die Vertragsstrafe (in der Regel ca. 1.500 - ......... €) ausgelöst wird. Allerdings muss dieser Verstoß gegen die Unterlassungserklärung schuldhaft geschehen sein. Aber eine Zuwiderhandlung kann auch von Dritten (Partner, Kinder, Kollegen, Nachbar) kommen und führt ebenfalls zur Vertragsstrafe.

Alle Angaben ohne Gewähr! |

Unterlassungserklärung

Ralf Zosel, JuraWiki |

|

Internet

Die Ausbreitung des Internets hat zu einem grundlegenden Wandel des Kommunikationsverhaltens und der Mediennutzung im beruflichen und privaten Bereich geführt. Die kulturelle Bedeutung dieser Entwicklung wird manchmal mit der Erfindung des Buchdrucks gleichgesetzt. Unseriöse Geschäftspraktiken in den Bereichen Abmahnwesen, Inkassowesen, Tracking-Tools, E-Mail- oder Telefonwerbung und Spams sind immer wieder Gegenstand von Beschwerden der Internetnutzer.

Besonders die Homepagebetreiber, aber auch die Teilnehmer in Diskussionsforen (z. B. Haustechnikforum, Expertenforum Bau) oder in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, XING), sollten sich über die rechtlichen Bedingungen und Folgen bei einem falschen Verhalten informieren, damit sie sich nicht in den "Fallstricken" des Internets verfangen. |

>>>> hier ausführlicher <<<< |

|

| |

|

| |

| |

| |

| |

| |

|

| Videos

aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |

|

|

|

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner

Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur

Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig

Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das

zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung

einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht

nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote

einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme

mit mir könnte daher im Sinne der Schadensminderungspflicht

als unbegründet zurückgewiesen werden. |

|

|