Das

Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020) ist am 1. November 2020 in Kraft getreten.

Gleichzeitig treten die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinspargesetz

(EnEG) und das

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) außer Kraft.

Anlass ist u. a. die EU-Gebäuderichtlinie (2010). Sie fordert den Niedrigstenergie-Standard für Neubauten ab 2019 für öffentliche und ab 2021 für privatwirtschaftliche Gebäude.

Die Novellierung erhält am 8. September 2023 im Bundestag grünes Licht und ist ab dem 1. Januar 2024 gültig.

Novelliertes Gebäudeenergiegesetz GEG 2024

GEG 2024 - Praxis-Update zum Dämmen von Rohrleitungen

Synopse aller Änderungen des GEG am 01.01.2024

Gegenüberstellung der alten Fassung mit der neuen Fassung

Daniel Liebig, buzer.de

Sanierungspflicht: Wann auf Hauskauf Heizungstausch folgt

Wozu Sie als neuer Eigentümer von altem Haus laut GEG verpflichtet sind

effizienzhaus-online.de - DAA GmbH

GEG, WPG und MEPS zum 1. Januar 2025 zusammenführen?

Dieter Wolff, Katharina Gebhardt, Kati Jagnow, TGA+E-Fachplaner - Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG

Das Problem ist, dass das "Bauen" immer teurer wird.

Ob sich die Bauherren und Bauträger entschließen, jetzt vor dem Inkrafttreten des GEG's ein Bauvorhaben schneller beantragen und beginnen, kann wahrscheinlich sein, auch wenn sich das GEG 2020 im Vergleich zur EnEV und zum EEWärmeG nicht wesentlich ändert, weil letztendlich nur die Verordnung und die Gesetze zusammengelegt wurden.

Außerdem sind jetzt die Softwarefirmen gefordert, ihre Berechnungsprogramme auf das beschlossene GEG umzuprogrammieren und entsprechende Schulungen anzubieten bzw. durchzuführen.

Hier kommt nicht nur auf die Fachfirmen sondern auch auf die Planer und Energieberater viel Umdenken und ein erheblicher Fortbildungsbedarf zu.

- Bei laufenden Bauvorhaben ändert sich nichts bezüglich der Planung und Ausführung. Hier gelten weiterhin die EnEV, das EnEG und EEWärmeG. Es gilt das Datum der Bauantrageinreichung, die Anzeigenerstattung oder der Beginn der nicht genehmigungs- und anzeigenpflichtigen Bauvorhaben. Aber bei Bauträgerverträgen darf keine zu große Zeitspanne zwischen dem Einreichen des Bauantrags und der Übergabe an den Käufer der neuen Wohnung oder Haus liegen. Der Baustandard des Gebäudes bei der Übergabe muss demjenigen entsprechen, den auch andere vergleichbare, zum selben Zeitpunkt fertig gestellte Bauprojekte, aufweisen.

- Wenn der Bauantrag am 1. November 2020 noch nicht genehmigt ist, dann kann der Bauherr für sein Bauvohabent fordern, dass es nach den Anforderungen des GEG 2020 geprüft und genehmigt wird. Dann muss aber der Architekt bzw. Planer das Projekt nach den neuen Vorgaben des GEG 2020 planen und die Nachweise entsprechend ausgeführen.

- Artikel 2 - Änderung des Baugesetzbuchs

- Artikel 3 - Änderung des Hochbaustatistikgesetzes

- Artikel 4 - Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

- Artikel 5 - Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen<

- Artikel 6 - Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes

- Artikel 7 - Änderung der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Konstrukteur/Geprüfte Konstrukteurin

- Artikel 8 - Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

- Artikel 9 - Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung

Um auf eine klimafreundliche Heizung umzusteigen und passende Förderungen zu erreichen, müssen verschiedene Erfüllungsoptionen nach dem Gesetzes für Erneuerbares Heizen (Gebäudeenergiegesetz - GEG) erfüllt werden.

Solarthermie-Heizung

Wenn sich der komplette Wärmebedarf des Gebäudes für die Heizung und Warmwasserbereitung mit der Solarthermie decken lässt, dann ist die Erfüllungsoption für den Einbau bzw. die Nutzung gedeckt.

Solarthermie-Hybrid-Heizung

Die Kombination aus solarthermischer Anlage und einer Heizungsanlage zur Wärmeerzeugung aus flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen kann als Erfüllungsoption eingesetzt werden. Wenn bestimmte Mindestflächen eingehalten werden, kann ohne einen rechnerischen Nachweis angenommen werden, dass die solarthermische Anlage mit 15 Prozent zur Wärmeerzeugung beiträgt. In diesem Fall müssen dann beispielsweise bei einer Gasheizung nur 60 Prozent grüne Gase eingesetzt werden (entspricht 50 Prozent der verbleibenden 85 Prozent Wärmeerzeugung über die Gas- oder Ölheizung, damit wird der Gesamtanteil von 65 Prozent Erneuerbarer Energie erreicht).

Wärmepumpe

Für viele Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser im Neubau und Bestand bietet sich der Einbau einer Wärmepumpe an. Die Technologie nutzt zum großen Teil kostenlose und erneuerbare Umweltwärme (aus dem Boden, der Luft oder dem Wasser/Grundwasser/Abwasser) und erfüllt damit die Vorgabe des GEG, wonach die Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Sinnvoll ist auch, die Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu kombinieren.

Stromdirektheizung

In sehr gut gedämmten Gebäuden (z.B. Passivhaus) mit geringem Heizbedarf kann neben einer Luft-Luft-Wärmepumpe auch eine Stromdirektheizung (aus dem Netz und/oder der eigenen Photovoltaik-Anlage) genutzt werden, da bereits jetzt fast 50 Prozent des Netzstroms aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird. Bis 2035 soll Netzstrom komplett aus Erneuerbaren Quellen kommen.

Hybridheizung

Grundsätzlich kann eine Wärmepumpe auch mit einem Spitzenlastkessel in Form einer fossilen Öl-/Gasheizung oder einer Biomasseheizung kombiniert bzw. ergänzt werden. Hier müssen bestimmte Leistungsanteile der Wärmepumpe erreicht werden, um einen Anteil von 65 Prozent Erneuerbaren Energien beim Heizen zu erreichen.

Biomassenheizung

Eine Biomasseheizung, die unter anderem mit Holz, Holzhackschnitzeln oder Pellets gespeist wird, erfüllt zwar ebenfalls die Vorgabe des GEG, die Heizung mit 65 Prozent Erneuerbaren Energien zu betreiben. Da die Preise für nachhaltig erzeugte Biomasse voraussichtlich steigen und diese auch nur begrenzt verfügbar sein wird, ist diese Option jedoch nur für Bestandsgebäude zu empfehlen, in denen andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind, zum Beispiel in Gebäuden, die schwer zu sanieren oder denkmalgeschützt sind.

Nah- und Fernwärmenetze

Auch der Anschluss an ein Wärmenetz erfüllt die Vorgaben des GEG. Das Gebäude wird dabei aus zentralen Kraftwerken oder Heizungsanlagen über ein Rohrsystem mit Wärme versorgt. Ob das Gebäude künftig voraussichtlich an ein Wärmenetz (Nahwärme oder Fernwärme) angeschlossen wird, zeigt die Kommunale Wärmeplanung. Städte mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen die Wärmeplanung bis Mitte 2028 vorlegen (Großstädte bis Mitte 2026). Hat ein Wärmenetzbetreiber vertraglich den Anschluss an ein Wärmenetz zugesichert, können Heizungen noch bis zu zehn Jahren ohne weitere Anforderungen betrieben werden.

Jetzt umsteigen auf klimafreundliche Wärme

BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Heizen mit Holz: Eine schlechte Alternative zu Gas, Öl und Kohle

Greenpeace e. V.

Bei GEG-Info werden künftig Praxisbeispiele mit Antworten auf Fragen zum GEG 2020, thematisch sortiert, behandelt.

Neues GebäudeEnergieGesetz anwenden / GEG 2020 - kompakt und praktisch

- Melita Tuschinski

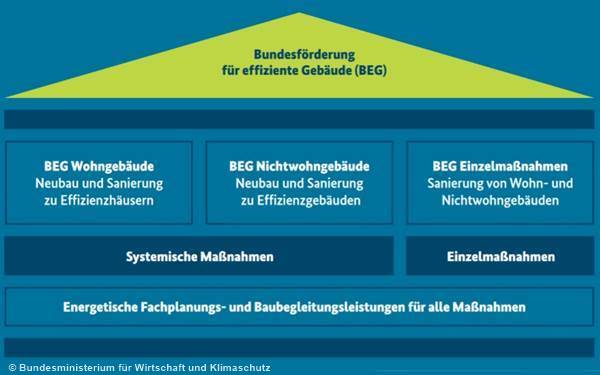

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Übersicht der Maßnahmen zur BEG-Reform 2022

Bundesarchitektenkammer (BAK)

BEG 2023 – geplante Förder-Änderungen für Wärmepumpen

Die Anforderungen an Wärmepumpen werden strenger

foerderdata.de - febis Service GmbH

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) - KfW

KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau

Energiesparen ist angesagt: Am 1. September 2022 tritt die EnSikuMaV für 6 Monate und am 1. Oktober 2022 die EnSimiMaV für 2 Jahre in Kraft.

Bußgeldvorschrift

Ab 1. Januar 2024 tritt die Novelle des Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft (vorbehaltlich des Absatzes 2). Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 Nummer 22 [§ 60b Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen und §60c Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung] sowie Artikel 3 [Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung] am 1. Oktober 2024 in Kraft.

Ab dann müssen die Hauseigentümer Pflichten und Regelungen beachten. Wenn diese nicht eingehalten werden, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Dazu gehören z. B.

• Austauschpflicht für Heizkesseln nach 30 Jahren Betrieb missachtet oder sie neu aufgestellt/in Betrieb genommen.• Inspektion der Wärmepumpe wurde nicht korrekt, vollständig und regelmäßig durchgeführt.

• Bei Heizungen in Gebäuden mit mehr als sechs Wohnparteien wurde kein hydraulischer Abgleich durchgeführt.

• Die Vorlauftemperatur wurde nicht angepasst.

Bußgelder bei einem Verstoß

Die Bußgeldvorschriften sind im § 108 GEG) angepasst bzw. erweitert, die bei einem Verstoß gegen das GEG gelten. Ordnungswidrigkeit werden mit einem Bußgeld in folgenden Höhen festgelegt:

Bis zu 50.000 Euro Bußgeld

• Der Gesamtenergiebedarf von Wohn- und Nichtwohngebäuden muss bei deren Neuerrichtung eingehalten werden. Dieser liegt bei 55 Prozent ausgehend von dem maßgebenden Referenzgebäude. (§15ff GEG)

• Wer ein Ein- oder Zweifamilienhaus kauft, muss innerhalb von zwei Jahren die oberste Geschossdecke dämmen, wenn das nicht bereits bis Ende 2015 geschehen ist. ("Mindestwärmeschutz"; etwa vier Zentimeter Wärmedämmung). (§47 GEG)

• Bauliche und anlagentechnische Veränderungen an Bestandsgebäuden müssen dem Gesetz entsprechen und korrekt ausgeführt werden. (§ 48 GEG)

• Wird eine Zentralheizung eingebaut, muss sie den Vorgaben und Regelungen entsprechend. Ist sie bereits

vorhanden, muss sie rechtzeitig und korrekt nachgerüstet werden. (§ 61 GEG)

• Die Rohrleitungen (Kalt- und Warmwasser) und Armaturen müssen gedämmt sein. (§ 69 ff GEG)

• Wird ein Heizkessel mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen nach 30 Jahren weiterhin betrieben oder neu eingebaut bzw. aufgebaut, liegt ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit vor. (§72 f GEG)

Ausgeschlossen von der Pflicht sind Niedertemperaturheizkessel und Brennwertkessel. Eine weitere Ausnahme gilt für Hauseigentümer, die die Immobilie seit dem 1. Februar 2002 selbst bewohnen bzw. bewohnt haben.

Bis zu 10.000 Euro

• In Gebäude eingebaute Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als zwölf Kilowatt sowie Kombigeräte mit Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von über zwölf Kilowatt müssen regelmäßig, korrekt und rechtzeitig energetisch inspiziert werden (§ 74 GEG). Und zwar von einem Fachbetrieb. (§77 GEG)

• Eigentümer eines Neubaus müssen einen Energieausweis besitzen – als Original oder Kopie – sobald das Gebäude fertiggestellt ist.

• Käufern oder Mietern eines Gebäudes muss der Energieausweis rechtzeitig und vollständig vorgelegt werden. Zudem muss ihnen der Energieausweis im Original oder als Kopie übergeben werden (§80 GEG). Darüber hinaus müssen die Daten auf dem Nachweis korrekt und somit wahrheitsgetreu sein.

Der Energieausweis darf nur von den entsprechenden Stellen ausgestellt werden. (§88 GEG)

Bis zu 5.000 Euro

• Abrechnungen für die Lieferung von Biogas (Biomethan) oder flüssiger Biomasse müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden.

Zudem müssen die Bescheinigungen des entsprechenden Lieferanten korrekt und vollständig sein und vorliegen. (§96 GEG)

• Der Energieausweis muss der Kontrollstelle umgehend vorgelegt werden, wenn diese es verlangt. Auch bei einer Inspektion muss der Nachweis korrekt und vollständig vorliegen. (§96 GEG)

In dem alten GEG waren diese Punkte nicht in der Bußgeldvorschrift explizit aufgezählt. Nun ist genau aufgeführt, wie hoch die Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Alte Beiträge

Gemäß der EnEV bzw. dem künftigen GEG werden der Wärmebedarf, der Endenergiebedarf und der Primärenergiebedarf auf Grundlage einer komplexen Norm, der DIN V 18599, berechnet. Bei einfacheren Wohngebäuden ohne Kühlung können auch die Vorschriften der DIN 4108 Teil 6 sowie der DIN 4701 Teil 10 herangezogen werden. Zu beachten sind hierbei die unterschiedlichen Ausgaben der Normen. So ist nach den Vorschriften der derzeitgültigen EnEV die Fassung der DIN V 18599 von 2011 anzuwenden, obwohl bereits Neuauflagen derNorm (2016 und 2018) erschienen sind. Hintergrund ist, dass mit Neuerscheinung von Normen nicht automatisch Gesetzesänderungen (in diesem Fall z. B. von energetischen Anforderungen an Gebäude) erfolgen sollen. Mit Erscheinen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes wird voraussichtlich auch der Wechsel zur aktuellen Fassung der DIN V 18599 von 2018 erfolgen. Quelle: Dipl.-Ing.Jürgen Stefan Kukuk (ASUE) / Dr. Norbert Azuma-Dicke (Zukunft ERDGAS)

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich ist ein wichtiger Baustein der Energiewende und für den Klimaschutz. Das Energieeinsparrecht und die kontinuierliche Fortentwicklung der energetischen Anforderungen an Gebäude, die sich am Stand der Technik und an der Wirtschaftlichkeit orientieren, leisten einen wichtigen Beitrag zum Erreichen des Ziels eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050, der im Klimaschutzplan 2050 festgelegten Ziele für das Jahr 2030 und des Ziels, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu steigern.

Mit diesem Gesetz wird das Energieeinsparrecht für Gebäude strukturell neu konzipiert und vereinheitlicht. Es führt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG) in einem neuen Gesetz, dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) zusammen. Das GEG ersetzt das EnEG, die EnEV sowie das EEWärmeG und schafft ein neues, einheitliches, aufeinander abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Bestandsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden. Dadurch werden Anwendung und Vollzug erleichtert. Bisher bestehende Diskrepanzen und Inkohärenzen – etwa unterschiedliche Begriffsbestimmungen, die unterschiedliche Behandlung von Strom aus erneuerbaren Energien und divergierende Anforderungen an Anlagentechnik – werden beseitigt. Das Gesetz folgt weiterhin dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und dem Grundsatz der Technologieoffenheit. Die Anwendung tradierter Bauweisen und die Nutzung bestimmter Anlagentechniken bleiben technisch und rechtlich weiterhin möglich.

Mit dem GEG wird auch die EU-Gebäuderichtlinie (Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung), ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 61 - im Folgenden Gebäuderichtlinie oder Richtlinie genannt) in weiteren Teilen umgesetzt. Das Gesetz legt den Niedrigstenergiegebäudestandard für neue Nichtwohngebäude fest, die im Eigentum der öffentlichen Handstehen und von Behörden genutzt werden sollen (Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand). Darüber hinaus übernimmt das neue Gesetz die bisherige Umsetzung der Gebäuderichtlinie durch das EnEG und die EnEV sowie die Umsetzung der Erneuerbare Energien-Richtlinie(Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG) im bisherigen EEWärmeG.

Die Gebäuderichtlinie zielt darauf ab, den Energieverbrauch im Gebäudebereich zu senken und ist ein Baustein für das Erreichen des EU-weiten Ziels, die Energieeffizienz bis 2020 um 20 Prozent zu steigern. Dazu verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, energetische Anforderungen an Neubauten zu stellen. Die Richtlinie bestimmt, dass ab 2021 alle neuen Gebäude als Niedrigstenergiegebäude auszuführen sind. Für Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand gilt diese Pflicht schon ab 2019. Das vorliegende GEG setzt die Vorgabe für Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand um.

Quelle: GEG - Bearbeitungsstand: 23.01.2017

Der Referentenentwurf zum Gebäudeenergiegesetz wurde am 28.5.2019 veröffentlicht und die Verbände sind zur Anhörung eingeladen. Bis Ende Juni sind nun Vorschläge und Anmerkungen gefragt. Die Ressortabstimmung ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Der Entwurf führt das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz im neuen Gebäudeenergiegesetz ohne wesentliche materielle Änderungen zusammen. Die geltenden energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung an Neubauten (seit 1. Januar 2016) und an den Bestand, einschließlich der Nutzungspflichten nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, werden beibehalten.

Neuregelungen sind u.a.:

- Zur Vereinfachung wird ein zweites eigenständiges Nachweisverfahren für neue Wohngebäude eingeführt (§ 31 in Verbindung mit Anlage 5 des Entwurfs).

- Die beim Neubau bestehende Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien kann künftig auch durch die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom erfüllt werden (§ 36 des Entwurfs).

- Bauherren erhalten weitere Möglichkeiten, um die energetischen Anforderungen an Neubauten mit besonders effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen zu erfüllen. Dies dient der Flexibilisierung und der Schaffung von Anreizen. Dazu gehören eine bessere Anrechnung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien (§ 23 des Entwurfs), eine stärkere Berücksichtigung von gebäudefern erzeugtem Biomethan (§ 22 Absatz 1 Nummer 2 des Entwurfs) und eine bessere Berücksichtigung des Einbaus von besonders effizienten Wärmeerzeugungsanlagen in neuen Gebäuden, die Bestandsgebäude mitversorgen und dadurch weniger effiziente Anlagen ersetzen (§ 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs).

- Die für die energetischen Gebäudeanforderungen maßgeblichen Primärenergiefaktoren werden im Gesetz transparent geregelt (§ 22 in Verbindung mit Anlage 4 des Entwurfs).

- Die sich aus dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch eines Gebäudes ergebenden Kohlendioxidemissionen sind künftig im Energieausweis anzugeben (§ 84 Absatz 2 Nummer 1 und 3, Absatz 3 Nummer 1 und 2 und Absatz 6 in Verbindung mit Anlage 8 des Entwurfs).

- Der Kreis der Berechtigten für die Inspektion von Klimaanlagen und der Kreis der Berechtigten für die Ausstellung von Energieausweisen von Nichtwohngebäuden wird um Personen mit einer gewerblichen oder handwerklichen Ausbildung erweitert (§ 76 Absatz 2 Nummer 3 bis 6, § 87 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Entwurfs). Die Vorschrift über die Ausstellungsberechtigung für Energieausweise wird sich auch auf Neubauten erstrecken.

- Eingeführt werden einheitliche Vollzugsregelungen (§§ 91 bis 94 des Entwurfs).

- Eingeführt werden soll ferner eine befristete Innovationsklausel, die den Quartiersansatz verankert (§ 102 des Entwurfs).

- Eine weitere Neuregelung soll gemeinsame Lösungen für die Wärmeversorgung im Quartier erleichtern (§ 106 des Entwurfs). (Quelle: EnBauSa)

Entwurf eines Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude der Bundesregierung

Viele Köche verderben den Brei

Über 150 Stellungnahmen sind im Rahmen der Anhörung eingegangen, nun geht es darum, in der Diskussion zwischen Umweltministerium einerseits und Innen- und Wirtschaftsministerium andererseits einen Kompromiss in den noch strittigen Punkten zu finden. Möglicherweise wird der Entwurf auch in einer nächsten Sitzungen des Klimakabinetts diskutiert.

Wie es zu erwarten war, es kommen Einwände bzw. Änderungswünsche.

Gebäudeenergiegesetz löst weiter Streit aus

In einer Stellungnahme des GIH (Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker e.V.) gibt es bei einigen Paragraphen des GEG-Referentenentwurfs aus Sicht der Energieberater noch erheblichen Nachbesserungsbedarf.

In einer Bewertung des BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.) leistet der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form keinen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050.

8 Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben mit einem Schreiben an den Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben die Weiterbehandlung des GEG's gestoppt. Wodurch eine Entscheidung in dieser Legislaturperiode in Frage gestellt ist.

Nach Expertenmeinungen (z. B. Bauherren-Schutzbund e.V. [BSB]) ist das GEG für den privaten Wohnungsbau nicht übertragbar.

In einer Stellungnahme der Bioenergieverbände und des Deutschen Bauernverband e.V. (DBV) wird die Bioenergie als größte Erneuerbare Energieträger (Biogas, Holz) in der deutschen Wärmeversorgung zu wenig berücksichtigt.

Das GEG bezieht sich zunächst nur auf Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand, also etwa auf Rathäuser, Schulen oder Ministerien. Es soll ab 2019 gelten. Ursprünglich war geplant, auch private Wohn- und Nichtwohngebäude in die Regelung einzubeziehen. Doch nach Protesten aus der Wohnungswirtschaft wurde dieser Plan zurückgestellt. In der Vorbemerkung zum Entwurf heißt es nun, die Bestimmungen für private Gebäude müssten "in einer zweiten Stufe rechtzeitig vor 2021" festgelegt werden. Damit wären die Umsetzungsfristen der einschlägigen EU-Richtlinie noch eingehalten. (Quelle: Handelsblatt)

Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.