Energiegenossenschaft Klimaschutzgenossenschaft Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik |

||||||||||||||||||||||||

|

Das Ziel einer Energiegenossenschaft (EG) bzw. Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) ist, dass Bürgerinnen und Bürger dezentral in erneuerbare Energien (z. B. Windkraftanlagen, Photovoltaik-Freilandflächen, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke, Wasserkraftwerke) investieren. So sollen Arbeitsplätze in der Region gehalten bzw. geschaffen werden und die Erträge und Gewerbesteuern der

Kommune zugutekommen. Außerdem hat sich bestätigt, dass eine bessere Akzeptanz der Anlagen vor Ort gegeben ist.

Die Gründungsvoraussetzungen gleichen den der Eingetragenen

Genossenschaft (eG)

In Energiegenossenschaften kommen unternehmerisches Engagement und Maßnahmen

zum Umwelt- und Klimaschutz zusammen. Die lokale Verankerung und das ehrenamtliche

Engagements der aktiven Mitglieder sind das Kennzeichen und der Vorteil der Energiegenossenschaften und wenn sie weitere klimaschutzrelevante

Geschäftsfelder erschließen und ihre Mitglieder sowie die Öffentlichkeit für konkrete Klimaschutzmaßnahmen* gewinnen, dann kann man diese auch als Klimaschutzgenossenschaft bezeichnen.

* Um bis 2050 die festgelegten deutschen Klimaziele zu erreichen, müsen

die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 % gegenüber 1990 verringert werden. Dazu sind grundlegende Umstellungen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen vorzunehmen. Dies muss nicht unbedingt zu starken Einschränkungen führen.

Notwendige Veränderungen in folgenden Lebens- und Wirtschaftsbereichen:

- Wohnen (Wärmedämmung, Passivhausstandard, weniger und effizientere Haushaltsgeräte, energiesparende Beleuchtung)

- Heizen, Kühlen, Lüften (Wärmepumpen, BHKW, Brennstoffzellen, Wasserstoffnutzung, synthetisches Methan und Erdgas, Kontrollierte Wohnungslüftung)

- Landwirtschaft (Senkung der Stickstoffüberschüsse, Minderung der Ammoniakemissionen, Verminderung der Lachgasemissionen, Wiedervernässung von Mooren, Anhebung des Humusgehalts, Senkung der Tierzahlen [Methan-Emissionen senken])

- Ernährung (weniger Fleischkonsum, sorgsamerer Umgang mit Lebensmitteln)

- Mobilität (Fahrräder, E-Bikes, E-Lastenfahrräder, E-Autos, Bus, Bahn, CarSharing, kürzere Wegstrecken)

- Energieversorgung (Solarthermie [Photovoltaikanlage, Solarthermie, solare Fernwärme, Sonnenwärmekraftwerk, Aufwindkraftwerk], Windenergie [Windkraftanlage, Flugwindkraftwerk], Bioenergie (Biomasse, biogener Brennstoff und Biokraftstoff], Geothermie [Erdwärme, Tiefenwärme])

Geschäftsbereiche der Energiegenossenschaften

- Energieerzeugung

- Vertrieb alternativer Energie (Strom, Wärme, Gas)

- Übernahme und Betreiben von Versorgungsnetzen

- Dienstleistungen für einen effizienteren Umgang mit Energie und Klimaschutz (Beratung, Energiespar-Contracting)

Vorteile einer Energiegenossenschaft

- Die Genossenschaft ist den Mitgliedern verpflichtet und dient nicht vordergründig finanziellen Interessen

- Wirtschaftliche Beteiligung der Mitglieder (Mitglied ist Träger und Nutzer der Leistungen)

- Kein Mindestkapital zur Gründung erforderlich

- Flexible und schnelle Entscheidungsfindungen

- Insolvenzsichere Gesellschaftsform – überörtliche Prüfung durch Genossenschaftsverband

- Demokratische Rechtsform – jedes Mitglied hat eine Stimme

- Nicht aufkaufbar – keine "feindliche Übernahme" möglich, wie es bei Kapitalgesellschaften möglich ist

- Ein- und Austritt durch eine einfache Willenserklärung – es ist kein Notar und kein Gericht nötig – so entstehen keine Kosten!

Energiegenossenschaften

Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaftin guter Gesellschaft

- Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

In sieben Schritten zur Energiegenossenschaft - Netzwerk Energiewende jetzt e.V.

Energiegenossenschafften im Auf- und Abschwung

Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Genossenschaften - Erneuerbare Energien

DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.

Klimaschutzgenossenschaft

In Energiegenossenschaften schließen sich in der Regel Bürgerinnen und Bürger zusammen, um vorrangig im Bereich der dezentralen, erneuerbaren Energieversorgung Projekte umzusetzen. Um als Energiegenossenschaft im Klimaschutz stärker aktiv zu werden, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Eine davon ist, eine Klimaschutzgenossenschaft zu errichten und zu betreiben. Diese bieten eine klimafreundliche Infrastruktur und macht damit Klimaschutz vor Ort erlebbar. Dabei bietet sie kommerzielle und nicht-kommerzielle Dienstleistungen an, die klimafreundliche Lebensstile erleichtern. Sie beteiligt sich an Kooperationen und befördert den Wissenstransfer zwischen Akteuren und Akteurinnen, um Klimaschutz aus der Nische in die Breite zu bringen.

Von der Energie- zur Klimaschutzgenossenschaft:

Lokale Akteure ermöglichen Klimaschutz

DGRV – Deutscher Genossenschafts- und

Raiffeisenverband e. V.

Von der Energie- zur Klimaschutzgenossenschaft.

Strategien der Bürgeraktivierung zur Erschließung von Klimaschutzpotenzialen

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz - Referat Soziale Medien/Online-Kommunikation

Maßnahmen zum Klimaschutz: So erreichen wir die Klimaziele bis 2050

Öko-Institut e.V.

Klimaverträglich leben im Jahr 2050 + Klimaschutzszenario 2050 - 2. Endbericht

Öko-Institut e.V.

Ein

Bürgersolarpark (Photovoltaik-Freiflächenanlagen - PV-FFA)

fördert die Akzeptanz für Photovoltaikanlagen. Warum muss man auf jedes Haus eine eigene Anlage

packen? Sinnvoller ist es, in einer Gemeinde bzw. Stadt eine große Solaranlage zu bauen. Hier kann sich jeder Bürger

beteiligen, vor allen Dingen dann, wenn er kein geeignetes Dach zur Verfügung hat oder sich das Dach nicht

verschandeln oder den Anblick den Nachbarn die spiegelnden Flächen nicht zumuten will. Die Nachteile einer PV-Anlage

bezüglich des Brandschutzes (Blitzschutzanlage) oder bei einem

Feuer (Brandlöschung)

sind zunehmend in der Diskussion.

Für Wind- und Solarparks sollen die Betreibergesellschaften künftig nach

dem Gewerbesteuergesetz § 29 mindestens

90 %, statt bislang 70 % der Gewerbesteuer an die Standortkommunen zahlen. Dadurch wird u. a. eine

bessere Akzeptanz der Anlagen vor Ort erhofft.

|

|

Kritisch für den Naturschutz? Freiflächenphotovoltaik: Grundlagen und Anforderungen

NABU Schleswig-Holstein

Großer Erfolg der EEG-Novelle: Dauerhaft sichere Einnahmen für die Gemeinden

Karl-Heinz Remmers, pv magazine group GmbH & Co. KG

Genossenschaften - Erneuerbare Energien

DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.

Wir zapfen die Sonne an - Deutsche Bahn

Habeck plant zeitnahe Klima-Sofortmaßnahmen

|

|

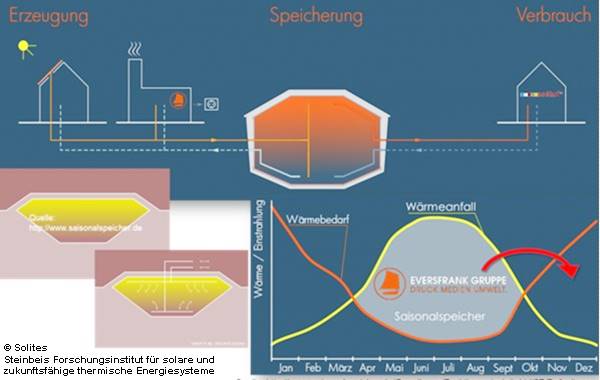

Die Frima Ramboll wurde mit den Planungsleistungen für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung beauftragt, ein neues Fernwärmenetz und einen zugehörigen Erdbecken-Wärmespeicher mit einem Fassungsvermögen von 43.000 m³ zu planen. Das Erdspeicherbecken macht das System flexibel, da bis zu 1.500 MWh im Sommer und in Perioden mit geringerem Wärmebedarf gespeichert werden können. Diese gespeicherte Wärme wird dann in das Netz eingespeist, wenn die Nachfrage wieder steigt, was die Wärmeverluste minimiert und eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet.

Die Planung umfasst das Heizwerks einschließlich der Wärmeerzeugung, die Hydraulikleitungen und die Erstellung der Trassenpläne. In der ersten Projektphase war Ramboll für die Planung und Konstruktion des Erdbeckens mit Erddämmen, unterirdischem Kanal, Stahl- und Rohrbau, Abdichtung und Schwimmabdeckung zuständig.

Zur Sicherung maximaler Effizienz und reduzierter Emissionen wird das Fernwärmenetz vor allem Abwärme aus einer benachbarten Druckerei nutzen. Sie wird ergänzt durch Biogasmotoren und Spitzenlast-Gaskessel mit der Option, künftig eine Solarthermieanlage einzubinden.

Für den Betrieb des Erdbeckenspeichers wird Wasser mithilfe mehrerer integrierter Wärmeerzeugungseinheiten auf maximal 90 °C erhitzt. Das Wasser wird dann zur künftigen Verwendung in dem Becken gespeichert. Der Wärmeverlust wird durch eine wärmeisolierende Schwimmabdeckung minimiert. Bei der Beckenauskleidung selbst bestehen besondere Anforderungen an die Wärmedämmung.

Die Arbeiten von Ramboll am Fernwärmesystem und dem Erdbeckenspeicher für Meldorf begannen 2020. Der Erdbeckenspeicher ist bereits gefüllt und mit einem eigens konstruierten Deckel versehen. Die Einspeisung mit Abwärme aus der lokalen Industrie (u.a. einer Druckerei) wird ab dem Frühjahr 2024 erfolgen.

Quelle: Ramboll Deutschland GmbH

Erdbecken-Wärmespeicher in Deutschland

Annalena Warburg, Ramboll Holding GmbH

Erdbeckenspeicher

Annalena Warburg, Ramboll Holding GmbH

Grube als Wärmespeicher

Tammo Wenterodt, Ramboll Management Consulting GmbH

Saisonale Wärmespeicherung

Quelle: Solites - Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme

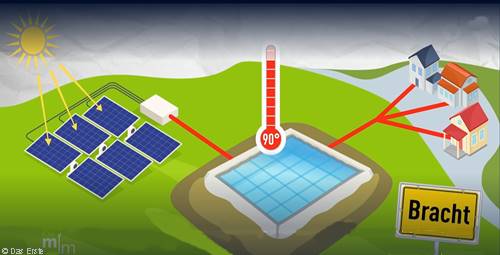

Die Nahwärmegenossenschaft "Solarwärme Bracht eG" beginnt im Oktober 2023 nach 10jähriger Planung und dem Erfüllen aller bürokratischer Hürden mit der Umsetzung der Nahwärmeversorgung das Ortes Bracht. Die Arbeiten am saisonaler Erdbeckenspeicher, der nach dem Meldorfer Modells geplant wurde, und die Vorbereitungen zur Errichtung der Technikzentrale (Heizhaus) und des Nahwärmenetzes, wurden begonnen. Wegen der Witterungsbedingungen geht es erst im nächsten Frühjahr weiter. Dann beginnt der Bau des Solarkollektorfeldes, das Aufständern der Module, die Montage der Hydraulik und der Anschluss an die Technikzentrale.

Im Sommer 2024 ist der Anschluss der Wärmekunden an das Netz und der Einbau der Übergabestationen vorgesehen. Danach beginnt bei den Verbrauchern der Umbau im Heizungskeller (Ausbau von Ölkessel, Gasgeräte oder anderen Systemen mit fossilen Brennstoffen) und der Anschluss an die Übergabestation durchgeführt. Der Umbau wird durch die BAFA gefördert.

Erstellung eines Erdbeckenspeicher

Solarwärme Bracht eG

Wärmespeicher 2021

Dr. Armin Kraft, EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH

Agri-Photovoltaik

Mit dem Agri-Photovoltaik-Verfahren wird ein Landwirt auch zum Ernergiewirt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden zum Anbau von Getreide, Obst und Gemüse (Photosynthese), zur Weidewirtschaft (Schaf, Ziege, Rind) und gleichzeitig zur PV-Stromproduktion (Photovoltaik) genutzt.

In Deutschland steckt die Agri-Photovoltaik noch in den Kinderschuhen. Das soll sich ab 2023 ändern. Denn um Flächen besser für den Ausbau erneuerbarer Energien nutzen zu können, wird die Förderung der Agri-PV mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) ermöglicht.

Um Solarstrom und Lebensmittel auf derselben Fläche zu erzeugen, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Licht und Schatten erforderlich. Das Fraunhofer ISE hat Modelle und Konzepte entwickelt, um die Erträge in Form von Energiegewinnung und landwirtschaftlichen Produkten durch gezieltes Lichtmanagement zu optimieren.

Durch Auswahl und Anpassung von Modultypen, Montagegestellen und Installationsparametern wird sichergestellt, dass die jeweiligen Pflanzen über den Tages- und Jahreslauf genügend Licht bekommen.

|

|

Agri-Photovoltaik Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |

Die Agri-Photovoltaik erzeugt nicht nur Strom. Sie bietet auch viele Vorteile für die Landwirtschaft. • Agri-Photovoltaikanlagen schützen die Pflanzen und die Ernte vor Wetterextremen wie Hitze, Dürre, Starkregen, Hagel und Wind. |

Agri-PV-Plattform

AgroSolar Europe GmbH

Agri PV — Doppelte Ernte für eine nachhaltige Zukunft

AgroSolar Europe GmbH

Agri-PV — Gemeinsam für mehr Klimaresilienz

BayWa r.e. AG

Gemeinsam ein Feld beackern – Agriphotovoltaik löst gleich zwei Probleme

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

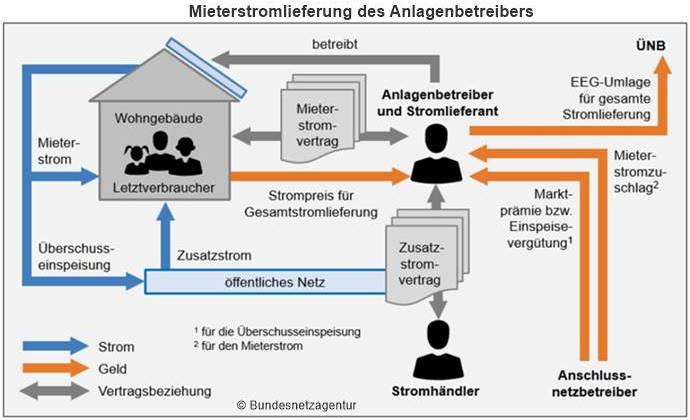

Mieterstrom

Mieterstrommodelle ("Quartierstrom") sind Vermarktungsmodelle für Strom, der vor Ort mit einer PV-Anlage, einem BHKW oder einer Windkraftanlage erzeugt, an die Hausbewohner ("Mieter") ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung geliefert und im Gebäude verbraucht wird. Diese Modelle werden seit einigen Jahren angeboten. Sie sollen private Vermieter dazu ermuntern, die Dächer ihrer Häuser mit PV-Anlagen zu bestücken und den grünen Strom günstig an die Mieter zu verkaufen.

Neben dem privaten Vermieter können auch folgende Anbieter das Mieterstrommodell nutrzen:

• Wohnungsunternehmen

• Wohnungsgenossenschaften

• Tochtergesellschaften

• Energiegenossenschaften

• Mieterstrom-Dienstleister

Der Grund, warum die Modelle nicht angenommen wurden, war wohl, dass sich der Mieterstrom in der Regel für Vermieter nicht gerechnet hat, weil zusätzliche Kosten für Abrechnung, Vertrieb und Messungen entstehen. Um Mieterstrom wirtschaftlich attraktiver zu machen, hat der Bundestag am 29. Juni 2017 das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom verabschiedet. Der Bundesrat hat dieses Gesetz am 7. Juli 2017 beschlossen. Das Gesetz ist am 24. Juli 2017 verkündet worden und am 25. Juli 2017 in Kraft getreten.

Im Gesetz

zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) wird ein Förderanspruch für direkt gelieferten Strom aus Solaranlagen auf Wohngebäuden verankert. Danach erhält der Betreiber einer solchen Anlage einen Mieterstromzuschlag. Dieser orientiert sich an den im EEG genannten Einspeisevergütungen abzüglich eines Abschlags. Um die durch die Mieterstromförderung entstehenden zusätzlichen Kosten zu begrenzen, wird der durch den Mieterstromzuschlag förderfähige Zubau von Solaranlagen auf 500 Megawatt pro Jahr beschränkt.

Wichtig ist, dass der Mieter seinen Stromanbieter weiterhin frei wählen kann und Mieterstrom zu attraktiven Konditionen angeboten bekommt. Daher beinhaltet das Gesetz Vorgaben für die Laufzeit des Mieterstromvertrags, verbietet die Kopplung mit dem Mietvertrag und sieht eine Preisobergrenze für Mieterstrom vor.

Mieterstromvertrag

Als Mieterstromvertrag wird ein Vertrag zur Lieferung von Strom bezeichnet, der direkt zwischen Ihnen als Mieterstrom-Nutzer*in und dem Anlagenbetreiber oder einem Dritten (falls die Anlage nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurde) als Mieterstromlieferant abgeschlossen werden kann. Anlagenbetreiber kann Ihr Vermieter (z.B. eine Einzelperson oder Genossenschaft), aber auch ein spezieller Mieterstrom-Dienstleister sein. Der Energieliefervertrag ist mit einem wettbewerblichen Energieliefervertrag vergleichbar, wie man ihn auch mit einem anderen Energielieferanten abschließen würde.

Bei dem gefördertem Mieterstrom sind folgende Besonderheiten zu beachten:

Stromquelle und räumliche Nähe |

Der geförderte Mieterstrom ("Quartierstrom") darf nur aus Solaranlagen auf dem Dach des Wohngebäudes (bzw. in räumlicher Nähe) stammen, wo er dann auch verbraucht wird. Bei Anlagen, die nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen werden, darf der Strom auch in dem Quartier* verbraucht werden, in dem das Gebäude liegt. |

ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung |

Der Strom muss ohne die Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung direkt an Sie geliefert werden. Überschüssig erzeugter Strom, der nicht im Wohnhaus verbraucht wird, kann ins Netz eingespeist werden.. |

Zusatzstrom |

Zusätzlich benötigter Strom, der nicht durch die Solaranlage erzeugt werden kann, wird Ihnen ebenfalls vom Mieterstromlieferanten geliefert. Er übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung für Ihre gesamte Stromlieferung mit den entsprechenden gesetzlichen Rechten und Pflichten. |

spezielle Regelungen |

Die wichtigsten Regelungen zum speziellen Vertragsverhältnis einer Mieterstrom-Lieferung finden Sie als Mieterstrom-Nutzer*in in § 42a EnWG. Dort sind u.a. die Vertragsbedingungen, Preisgrenzen und eine Gewährleistung der umfassenden Stromversorgung festgelegt. |

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (2021) hat das Lieferkettenmodell auch rechtlich gestärkt. Gemäß § 21 Absatz 3 EEG 2021 liegt Mieterstrom im gesetzlichen Sinne auch dann vor, wenn der Strom nicht vom Anlagenbetreiber, sondern wie im Fall des Lieferkettenmodells von einem Dritten geliefert wird.

Mieterstrom - Bundesnetzagentur

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

§ 42a Mieterstromverträge

Mieterstromzuschlag - Bundesnetzagentur

Umfangreicher Ratgeber "Mieterstrom":

Wie können sich Mieter mit Solarstrom versorgen?

- energie-experten.org, Greenhouse Media GmbH

Solaranlage kaufen oder mieten*

Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignet. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Das klassische Kauf-Modell ist für immer mehr Hausbesitzer nicht mehr die beste Option. Als Alternative hat sich vor allem das innovative Miet-Modell etabliert.

• Wer am liebsten alles selbst macht, keinen Kredit benötigt und sein Erspartes nicht investieren möchte, für den ist das klassische Kauf-Modell eine gute Option.

• Wer eine PV-Anlage mietet, schätzt das Rundum-Sorglos-Paket, 0 € Anschaffungskosten und die Kostentransparenz.

• Bei einem ehrlichen Vergleich sind die Kostenunterschiede je nach Anlagengröße und Rechenweise meist eher gering und hängen davon ab, wie genau man rechnet und welche Faktoren man einbezieht.

* Ein Mietvertrag ein ein gegenseitiger schuldrechtlicher Vertrag zur zeitweisen Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt. Dieser ermöglicht dem Mieter den Gebrauch an der gemieteten Sache. Die Gegenleistung des Mieters besteht darin, die im Vertrag vereinbarte Miete zu zahlen.

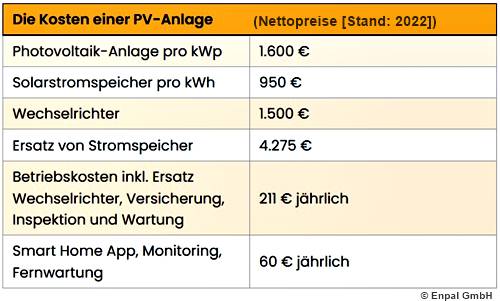

Obwohl der Kauf einer Photovoltaikanlage einige Vorteile (Förderungen von Staat und/oder Bundesland, selbsttragende Energiegewinnung ohne Mehrbelastung) hat, ist das nicht immer zu empfehlen. Ein Grund dafür sind die hohen Anschaffungskosten. Bei einem Einfamilienhaus zahlt man für die Anschaffung einer Photovoltaik-Komplettanlage deutlich über 10.000 €. Eine Anlage mit einer Leistung von z. B. 8,1 Kilowatt (kWp) kostet nach Angaben der Verbraucherzentrale aktuell etwa 13.000 € (Stand: Mai 2022). Ein weitere Gründe sind die Installations- und Betriebskosten ( Wartung, Inspektion, Reparatur, Reinigung der Anlage, Versicherung). Viele Hersteller verlangen außerdem ein smartes Monitoring.

Preise in netto, ohne Inflation. Wechselrichter und Stromspeicher sollten nach 10 - 15 Jahren ersetzt werden. Aufgrund von verschiedenen Faktoren ändern sich die Preise momentan stärker und schneller als in der Vergangenheit.

Quellen: HTW Berlin, Fraunhofer ISE, BSW/EUPD Preismonitor, ZSW und Verbraucherzentrale.

Enpal bietet die PV-Anlagen im Miet-Modell an. Das Besondere dabei ist, es gibt keine Anschaffungskosten und das Rundum-Sorglos-Paket (Beratung, Planung, Installation, Wartung, Reparatur und Versicherung) ist inklusive.

Die Miete für eine PV-Anlage liegt zwischen 114 € und 202 € pro Monat. Je größer die Anlage, desto höher der monatliche Mietpreis. Optional wird auch ein Stromspeicher und eine Wallbox angeboten. Die Miete bleibt über eine Laufzeit von 20 Jahren stabil und steigt auch bei höherer Inflation nicht an.

Bei den Anbietern muss u.a. darauf geachtet werden, wann die erste Miete fällig ist und was nach Ablauf der Vertragslaufzeit mit Ihrer Solaranlage passiert. Häufig müssen die monatlichen Preise schon vor Inbetriebnahme der Anlage bezahlt und nach 20 Jahren muss die Solaranlage entweder wieder abgeben oder überteuert beim Anbieter abgekauft werden.

Im Mietmodell von Enpal beginnen die monatlichen Mietpreise für die PV-Aanlage bei 114 €. Die Miete ist erst dann fällig, sobald die Photovoltaikanlage in Betrieb ist und Strom erzeugt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie die PV-Anlage nach 20 Jahren für einen symbolischen Euro (fast) geschenkt bekommen. Bei einer Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren sind das nach Vertragsende also nochmals 10 bis 20 Jahre kostenfreie Nutzung. Die Anlage kann aber auf Wunsch auch nach Ende der Mietdauer kostenfrei von Enpal rückgebaut und abheholt werden Quelle: Enpal GmbH

Solaranlage kaufen oder mieten

Solaranlage mieten: Lohnt sich das Modell? - Alle Vorteile und Nachteile

Solaranlage kaufen oder mieten - Was ist besser?

Yannick Van Noy, Enpal GmbH

Miete und Pacht

Wo liegen die Unterschiede?

HAUSGOLD - talocasa GmbH

Dachverpachtung

Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignen. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Hier gibt es die Möglichkeit, die Dachfläche an Solarinvestoren zu verpachten. Der Eigentümer hat Erträge durch die Pachtzahlung und je nach Pachtvertrag* geht die Anlage nach dem Auslaufen des Vertrages in das Eigentum des Dacheigentümers über. Außerdem ist das Dach der Witterung weniger ausgesetzt.

* Ein Pachtvertrag ist eine vertraglich vereinbarte Überlassung einer Sache auf Zeit zur Nutzung und Fruchtgenuss. Als Gegenleistung für die Nutzung dieses Gegenstandes auf Zeit zahlt der Pächter ein bestimmtes Entgelt an den Verpächter. Der Unterschied zwischen Pacht und Miete besteht in der sogenannten Fruchtziehung. Im Gegensatz zum Pächter hat der Mieter keine Möglichkeit gemachte Erträge und Gewinne für sich selbst zu beanspruchen.

Wenn sich der Hauseigentümer für eine Verpachtung entscheidet, dann sollte er folgendes bedenken.

-

Bei der langfristigen Dachverpachtung besteht oft eine Klausel, dass der Vertrag z. B. nach zwanzig Jahren um weitere Jahre verlängert werden kann.

-

Für die Laufzeit der Dachverpachtung werden im Vertrag Umbaumaßnahmen, die das Dach betreffen (Dachfenster, Gauben) ausgeschlossen.

-

Die steuerrechtliche Handhabung (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) muss geklärt werden.

-

Bei der Dachverpachtung sichert sich der Eigentümer der PV-Anlage in der Regel durch die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch ab. Wenn eine Dienstbarkeit eingetragen ist, lässt sich aber das Haus schlechter verkaufen oder beleihen. Auch kann die finanzierende Bank des Hauses, ihr Einverständnis verweigern, wenn das Haus durch eine Hypothek belastet ist.

Bei der Dachverpachtung gibt es verschiedene Vergütungsmodelle.

-

jährlicher Pachtzahlung abhängig vom Ertrag an Solarstrom

-

jährlicher Pachtzahlung abhängig von der installierten Leistung in Kilowatt Peak (kWp)

-

jährliche Pauschalzahlung je nach Größe der Anlage und belegter Dachfläche (Einmalzahlung).

Die Verpachtung an Landwirte (Energiewirt) und auf gewerblichen Gebäuden wird schon seit Jahren durchgeführt

Dachverpachtung - Photovoltaik.org, ub.de Fachwissen GmbH

Miete und Pacht - Wo liegen die Unterschiede?

HAUSGOLD - talocasa GmbH

|

|

Wünschenswert ist die Verspargelung der Landschaft nicht.

Dazu kommen dann noch die riesigen Türme der Überlandleitungen (Freileitungen).

(Ich bin kein Gegner der Windenergie, aber ein wenig weniger bzw. konzentriert, wäre angesagt)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Viele kommunale Gebietskörperschaften (Städte und Gemeinden) und hier die sog. Abwasserzweckverbände beauftragen zur Gewährleistung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung externe Dienstleister, die die entsprechenden Technologien für eine nachhaltige Energieerzeugung anbieten können. |

||

|