Im September 2017 wurde die DIN EN 12831-1 "Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast" und die DIN EN 12831-3 "Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung" in Kraft getreten. Jetzt ist auch der Nationaler Anhang - Heizlast DIN SPEC 12831-1 veröffentlicht und wieder zurückgezogen.

Ab April 2020 ist die DIN/TS 12831-1:2020-04 in

Kombination mit der DIN EN 12831:2017 gültig. Ohne diesen

Nationalen Anhang konnte bisher die DIN nicht angewendet werden bzw. führte zu viel zu hohen Heizlasten.

Die Berechnung der Heizlast für Trinkwassererwärmungsanlagen wurde in die

neue Normenreihe integriert.

Die DIN SPEC 12831-1:2018-10 wurde zurückgezogen.

Dadurch sind viele Berechnungsgrundlagen der alten DIN ungültig.

Fünf Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast bei Wechsel des Wärmeerzeuger

Tom Krawietz, Simon Sporer, Wolf GmbH

Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1: 2020-04 (Beispiel)

wbs WärmebedarfService

Rechner zur Heizlast-Schätzung nach EN 12831

ZVPLAN Pro – Noch effizienter in der Projektplanung

ConSoft GmbH

.........................................................................................

Die DIN/TS 12831-1 "Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1: Nationale Ergänzungen" in Kombination mit DIN EN 12831-1:2017 "Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast" beschreibt die Ermittlung der Heizlast eines Gebäudes oder Raumes und ist Ausgangspunkt für die Auslegung von Heizflächen, Rohrleitungen und Wärmeerzeugern. Dieses Normendoppel ersetzt alle bisher bekannten Teile der DIN EN 12831.

Das Ziel der normativen Heizlastberechnung war es schon immer, eine ausreichende

Genauigkeit für die Auslegung von Heizungskomponenten (z. B. Wärmeerzeuger, Rohrnetz,

Heizflächen) zu bekommen. Dabei wird aber die physikalische Realität meistens nicht abgebildet. Stattdessen

wird die Heizlast über die ermittelten oder (angenommenen) Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) und Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) für Transmission und den Luftwechsel

der Lüftung mit der Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und äußerer Umgebung des Gebäudes berechnet. Die Innentemperaturen hängen von der jeweiligen Nutzung bzw. von den Kundenwünschen und die Norm-Außentemperaturen vom Standort des

Gebäudes ab. Dabei werden beide Temperaturen als konstant angenommen. Es handelt sich damit um einen stationären

Berechnungsansatz, der die realen dynamischen Verhältnisse vereinfacht betrachtet. Auch die inneren Wärmeeinträge

(Personen, elektrische Geräte) und die Sonneneinstrahlung werden vernachlässigt.

Im Gegensatz zur Theorie (Normberechnung) sieht es in der Praxis anders aus, denn dort gibt es Einrichtungsgegenstände,

zusätzlich Bodenbeläge und kein Sonnenschutz. Deswegen ist in der Regel die errechnete Heizlast viel zu hoch. Daraus ergibt sich, das ein hydraulischer Abgleich nur eine vorläufige Einregulierung ist und erst mit dem thermischen Abgleich (Feinjustierung) die Anlage richtig (bedarfsgerecht) eingestellt ist.

Auch die Betreibergewohnheiten bezüglich Heizen

und Lüften sind immer verschieden und ändern sich im Laufe der Zeit.

Viele Hersteller der Berechnungsprogramme führen Seminare durch, in denen auf die "tückischen" Unterschiede, die zwischen DIN EN 12831 und den nationalen Ergänzungen gemäß DIN/TS 12831-1 bestehen. Diese müssen die Planer jetzt beachten.

Die Themen in den Seminaren sind

• Grundlagen der neuen Heizlast

• Anwendungsbereiche, Begriffe, Definitionen Berechnungsverfahren

• Klimatische Daten

• Auslegungsinnentemperaturen

• Vereinbarungen mit dem Auftraggeber

• Norm-Heizlast eines Raumes

• Transmissionswärmeverluste

• Wärmeverluste an Außenluft

• Beheizte und unbeheizte Räume

• An Erdreich angrenzende Gebäudeeinheiten und andere

• Berücksichtigung von Wärmebrücken

• Luftvolumenströme und Lüftungswärmeverluste

• Lüftungszonen

• Praxisbeispiele zur Anwendung der DIN EN 12831-1

• VDI 3804

• Raumlufttechnik - Bürogebäude

• Behaglichkeit

• Luftmengenermittlung - hygienische Luftmenge

• Temperieren von Gebäudezonen

• Wärmerückgewinnung

Die novellierte Normenreihe der DIN EN 12831 beinhaltet einige Änderungen bzw. Neuerungen. Teil 1 ersetzt die DIN EN 12831 aus dem Jahr 2003

und Teil 3 ersetzt die DIN EN 15316-3-1 aus dem Jahre 2007.

Die DIN EN 12831 befasst sich in Teil 1 mit der Berechnung der Raumheizlast und Teil 3 mit der Bedarfsbestimmung von Trinkwassererwärmungsanlagen und deren Heizlast. Ohne die nationale Ergänzung (DIN/TS 12831-1), die seit April 2004 gültig ist, konnte eine Berechnung nicht erfolgen. Die DIN/TS 12831-1 ersetzt die Beiblätter der alten Heizlastberechnung.

Bei der Berechnung der Heizlast sind die Randbedingungen zeitlich konstant und ein thermisch eingeschwungener Zustand der Bauteile des Gebäudes wird vorausgesetzt. Dadurch unterscheidet sich die Heizlastberechnung erheblich von der Kühllastberechnung nach VDI 2078, die mit einem dynamischen Ansatz arbeitet. Das bedeutet, dass die Auslegungsbedingungen für die Heizlastberechnung vorgegeben werden, die eine Extremsituation beschreiben, die aber nur sehr selten erreicht wird. Ein so

dimensioniertes Heizungssystem arbeitet aber fast nur im Teillastbetrieb. Also ist die Heizlast nicht zur Schätzung des Energiebedarfs geeignet. Sie befasst sich nur zur Dimensionierung von Heizungssystemen.

Die Dimensionierung der Heizungssysteme werden in drei Bereiche aufgeteilen:

• Wärmeabgabesysteme

Heizkörper und Flächenheizungen, Lüftungsgeräte, die mit Luftaufbereitung im Gebäudekonzept vorgesehen sind, können einen Teil der Heizlast abdecken.

• Wärmeerzeuger

Heizkessel, Wärmepumpen, BHKW's und Wärmeübergabestationen (Fernwärme- und Nahwärmeanschluss)

• Wärmeverteilsysteme

Rohrsysteme mit eingebaute Komponenten (Pumpen, Ventile)

Klimakarte

Die DIN/TS 12831-1 führt neue Klimadaten ein.

Die Referenzorte und die alten Klimadaten wurden überarbeitet und können aus einer Klimakarte entnommen werden. In der neuen Norm wird jedes deutsche Postleitzahlengebiet zu einem Referenzort mit Klimadaten. Aus 524 Referenzorte werden 8.199

Referenzbereiche, in denen die Norm-Außentemperaturen und die Jahresmitteltemperaturen angepasst wurden, die nun mit

einer Nachkommastelle angegeben werden. Hier sind die Norm-Außentemperaturen höher als der Wert in der alte Heizlastberechnung. Außerdem

ergeben sich für Stadtzentren höhere Norm-Außentemperaturen als für die Umlandbezirke.

Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile bzw. Flächen, die ein Gebäude nach außen hin abgrenzen und beinhaltet alle beheizten und unbeheizten Räume (ohne regelbare Heizflächen [Keller, Garage, Abstellraum, Dachboden, Abseite bzw. Drempel, Erdreich]) des Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen gegenüber der thermischen Hülle (Bilanzhülle), die die physikalische Trennung der Bauteile von Innen- zu Außenräumen ist, größer. Die Gebäudehülle hat aber noch andere Anforderungen und Funktionen. Sie ist der Schutz vor klimatischen Einflüssen, sie gewährleistet die Privatsphäre, fördert die Behaglichkeit und reduziert die Lärmbelastung.

Die Funktion der Gebäudehülle und ihrer Bestandteile müssen aufeinander abgestimmt werden, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Alle Außenbauteile des Gebäudes (Außenwände bzw. Fassade, Bodenplatte, Dach, Fenster, Türen), sollen für guten Wärmeschutz und einer Luftdichtheit sorgen Außerdem schützt sie gegen Niederschlag, Wind, Grundwasser bzw. Oberfächenwasser, Schneelasten, Außengeräuschen, Strahlungen [z.B. Radon] und Einbrüche.

Die energetischen Funktionen der Gebäudehülle stehen vor dem Hintergrund des Klimawandels, knapper Ressourcen und politischer Anspannungen zunehmend im Blick der Planung.

Die energetische Qualität der Gebäudehülle soll viel Wärme innerhalb eines Gebäudes durch Ströme zwischen innen und außen halten. Hier ist der Transmissionswärmeverlust (Ht) ein wichtiger Faktor, der im Energieausweis eines Gebäudes angegeben ist. Die Angabe in W/m2 und Kelvin (W/m2K) zeigt, wie viel Energie in Abhängigkeit vom Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen verloren geht.

Wenn die Gebäudehülle nicht ausreichend gedämmt und luftdicht ist, so ist der Transmissionswärmeverlust und das Wärmebrücken entstehen ist besonders hoch. Bei einer Wärmebrücke handelt es sich um einen Bereich an bestimmten Bauteilen des Gebäudes , in dem Wärme schneller nach außen dringt als an benachbarten Bauteilen. Diese Komponente (z. B. ein Fenster oder eine Ecke zwischen zwei Wänden) kühlt dadurch schneller ab und es bildet sich ab einer bestimmten Temperatur (Taupunkt) Kondenswasser. Wärmebrücken erhöhen nicht nur den Verbrauch von Heizwärme und Energie, sondern sind auch ein Risiko für die Entstehung von Schimmel oder Stockflecken.

Neue Gebäude müssen nahezu vollständig luftdicht sein, damit möglichst wenig Energie verloren geht. Luftdichtheit bedeutet, dass zwischen der Außenluft und der Raumluft praktisch kein Austausch stattfindet. Außenwände, Fenster und Türen müssen entsprechend luftdicht konstruiert werden. Zur Erhaltung der Luftqualität müssen die Bewohner selbstständig richtig Lüften oder eine kontrollierte Wohnungslüftung nutzen.

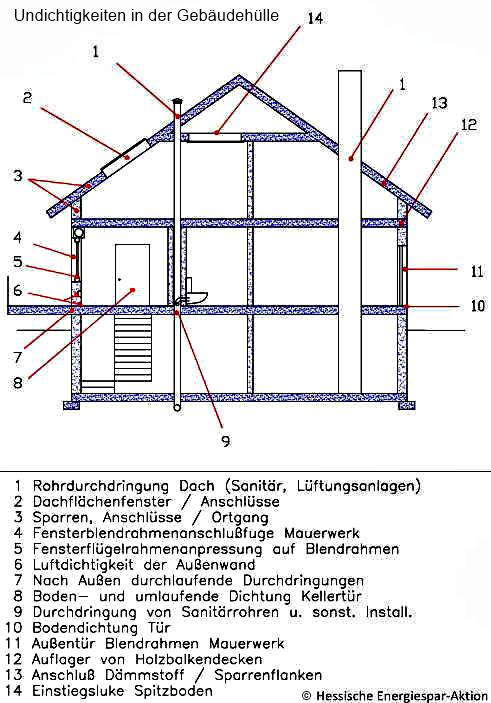

Durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können erhebliche Wärmeverluste und Feuchteschäden auftreten. So können durch undichten Bauausführungen mit Heizwärmeverluste zwischen 5 und 50 kWh/m2 Wohnfläche pro Jahr gerechnet werden.

- Dichtungskonzept aufstellen, mit einer genauen Festlegung der

Dichtungsebenen und Materialien - Durchdringungen in der Gebäudehülle gering halten, vorhandene Wand- und Deckendurchführen luftdicht ausführen

- Anschlüsse von flächigen Folien (z. B. Dachdämmung) sind besonders zu prüfen und "abzunehmen“

- Durchführen einer Blower-Door-Messung mit evtl. erforderlichen Nachbesserungen

Quelle: Hessische Energiespar-Aktion

Die Luftdichtheit kann mittels eines Blower-Door-Tests gemessen werden. Dazu wird in einem Fenster oder einer Tür vor einer Nylonplane ein Ventilator installiert, der im Inneren des Gebäudes verschiedene Differenzdrücke erzeugt und den Luftvolumenstrom misst.

Die Gebäudehülle steht u. a. direkt oder indirekt im Mittelpunkt des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) inbezug auf den Wärmeschutz und der Luftdichtheit.

• Mindestwärmeschutz GEG § 11

• Wärmebrücken GEG § 12

• Luftdichtheit GEG § 13

• Sommerlicher Wärmeschutz GEG § 14

• Baulicher Wärmeschutz GEG § 16 (WG)

• Baulicher Wärmeschutz GEG § 19 (NWG)

• Gebäudedichtheit prüfen GEG § 26

• Nachrüstung im Baubestand § 47

• Anforderungen bei Änderungen am Bestand § 48

• Anlage 1 zu § 15 Absatz 1 - Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

• Anlage 2 zu § 18 Absatz 1 - Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

• Anlage 3 zu § 19 - Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche (Nichtwohngebäude)

• Anlage 7 zu § 48 - Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Gebäuden

Gebäudehülle

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Gebäudehülle

EWE Aktiengesellschaft

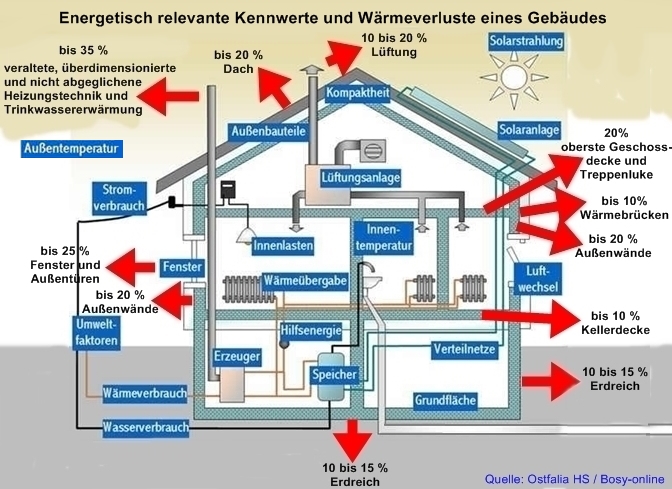

Die graphische Darstellung eines Gebäudes zeigt die energetisch relevanten Energiekennwerte eines Gebäudes, die bei der Bewertung eines Gebäudes beachtet werden sollten. Mit den üblichen Energiebilanzverfahren kann über die Kennwerte die Energiebilanz erfolgen.

Energetisch relevante Kennwerte eines Gebäudes |

Quelle: Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |

Die Thermische Hülle (Bilanzhülle) ist die physikalische Trennung der Bauteile von Innen- zu Außenräumen durch wärmedämmende Bauteile. Diese ist nicht immer die tatsächliche Gebäudehülle.

Die Thermische Hülle umschließt alle beheizten Räume. Es gelten nicht nur die Flächen gegen die

Außenluft, sondern auch die zu nichtbeheizten Räumen (ohne regelbare Heizflächen [Keller, Garage, Abstellraum, Dachboden, Abseite bzw. Drempel, Erdreich])

oder Räumen mit niedriger Innentemperatur (Treppenhaus). So kann z. B. ein "Heizraum", der als

nichtbeheizter Raum einzuordnen ist, außerhalb der Thermischen Hülle liegen. Bei dem Betrieb eines Wärmerzeugers

mit einem LAS kann es strittig sein. Alle Verteilleitungen, die z. B. in einen Schlitz der Innenseite der Außenwände liegen,

sind innerhalb der Thermischen Hülle, da sie innerhalb der Dämmung liegen. Anders sieht es bei wärmegehenden Rohren

aus, die auf dem Rohfußboden zu einem unbeheizten Keller oder gegen das Erdreich verlegt sind. Diese liegen unter der

Dämmung, also außerhalb der Thermischen Hülle.

Auch der Spitzboden oder Dachräume können außerhalb der Thermischen Hülle liegen,

wenn die Geschossdecke gedämmt ist. Sie werden aber der Gebäudehülle zugerechnet.

Auf jedem Fall sollte die Thermische Hülle möglichst luftdicht ausgeführt werden.

Die thermische Gebäudehülle - Alejandro Jimenez, SIGA

ich arbeite dran

Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1: 2020-04 (Beispiel) - wbs WärmebedarfService

ZVPLAN Pro – Noch effizienter in der Projektplanung - ConSoft GmbH

Überarbeitung der Heizlastnorm

Heizlast in Altbauten (Bestandsanlagen)

Heizlast - Passivhaus

Weniger starre Grenzen im thermischen Komfort – mehr Klimaschutz und Zufriedenheit

Thomas Zelger, Verein Fachhochschule Technikum Wien

Bernhard Lipp, IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH

Technische Baubestimmungen online - Inhaltsverzeichnis DIN-Normen - Stand: 2020-05

Geschichte

der Wärmebedarfsberechnung DIN 4701 und

der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831