Im September 2017 wurde die DIN EN 12831-1 "Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast" und die DIN EN 12831-3 "Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung" in Kraft getreten. Die Norm ist schon gültig und jetzt ich auch der Nationaler Anhang - Heizlast DIN SPEC 12831-1 veröffentlicht und wieder zurückgezogen.

![]() Ab April 2020 ist die DIN/TS 12831-1:2020-04 in

Kombination mit der DIN EN 12831:2017 gültig. Ohne diesen

Nationalen Anhang konnte bisher die DIN nicht angewendet werden bzw. führte zu viel zu hohen Heizlasten.

Die Berechnung der Heizlast für Trinkwassererwärmungsanlagen wurde in die

neue Normenreihe integriert.

Ab April 2020 ist die DIN/TS 12831-1:2020-04 in

Kombination mit der DIN EN 12831:2017 gültig. Ohne diesen

Nationalen Anhang konnte bisher die DIN nicht angewendet werden bzw. führte zu viel zu hohen Heizlasten.

Die Berechnung der Heizlast für Trinkwassererwärmungsanlagen wurde in die

neue Normenreihe integriert.

Die DIN SPEC 12831-1:2018-10 wurde zurückgezogen.

ZVPLAN Pro – Noch effizienter in der Projektplanung - ConSoft GmbH Rechner zur Heizlast-Schätzung nach EN 12831 Fünf Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast bei Wechsel des Wärmeerzeuger Dadurch sind viele Berechnungsgrundlagen der alten DIN ungültig.

Tom Krawietz, Simon Sporer, Wolf GmbH

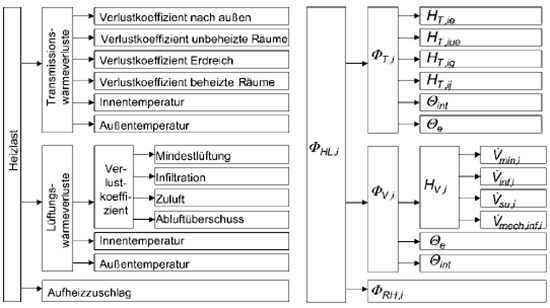

Die Norm-Heizlast

wird für das Gebäude

und die Räume

durchgeführt. Alle Parameter müssen

mit dem Bauherren festgelegt und schriftlich vereinbart werden. Außerdem

geht die Berechnung davon aus, dass alle Räume nach

den festgelegten Faktoren betrieben werden. Die festgelegten

Temperaturen können nur bei einer gleichmäßigen

Beheizung aller Räume gewährleistet werden.

Bei der Planung der Beheizung eines Passivhauses (im Volksmund "Thermoskanne") sollte man das "Brett vor dem Kopf" ein wenig weiter wegnehmen oder ein Loch reinbohren. Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist hier nicht anwendbar, weil die Ergebnisse der Heizlast viel zu hoch sind. Lohnt es sich wirklich, ein wassergeführtes Heizsystem einzubauen? Wäre nicht ein luftgeführtes System sinnvoller? Eine Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) ist sowieso erforderlich. Bei einer guten Planung wären damit sogar verschiedene Raumtemperaturen und eine Kühlung möglich. Die Berechnung der Heizlast in Passivhäuser hat einige Besonderheiten.

Die Auslegungsheizlast

(Gebäudeheizlast) dient zur Auslegung

des Wärmeerzeugers bzw. der Raumheizflächen

einer Heizungsanlage.

Hier muss beachtet werden, dass der Wärmefluß

innerhalb der thermischen Hülle1

(zwischen den beheizten Räumen) für die Transmission

und die Lüftung nicht berücksichtigt

wird. Bei der Berechnung des Normalfalls

(natürliche Lüftung, keine zusätzliche Aufheizleistung)

ist die Gebäudeheizlast kleiner

als die Summe der Raumheizlasten,

weil nur der Transmissionswärmeverlust nach außen

durch die Gebäudehülle2 und 50 %

der Lüftungswärmeverluste berücksichtigt

werden.

Quelle:

Recknagel/Prof. Dr.-Ing. Ernst-Rudolf Schramek |

Raumheizlast

Die Norm-Heizlast

eines beheizten Raumes setzt sich zusammen aus:

- Wärmeverluste an die äußere Umgebung

- Wärmeverluste durch unbeheizte Nachbarräume

- Wärmeverluste an das Erdreich

- Wärmefluss zwischen beheizten Zonen unterschiedlicher Temperatur

- Wärmeverluste durch natürliche Belüftung (durch hygienisch Mindest-Luftvolumenstrom oder durch Infiltration durch die Gebäudehülle)

- Wärmezufuhr durch mechanische Belüftung (durch Zuluftnacherwärmung und oder durch Unterdruck-Abluftanlagen)

- Himmelsrichtung

- Windanfall

- Höhe der Nachbargebäude

- geografische Lage zur Bestimmung der Abschirmungsklasse

- Baubemaßung

- Nutzungsangaben

- Temperaturangaben

- Nummerierung der Räume

- Lichte Raumhöhen

- Geschosshöhen

- Deckendicken

- Höhe der Brüstungen

Bei der Festlegung der Gebäudeheizlast (Grundlage für die Auslegung des Wärmeerzeugers) werden folgende Wärmeverluste eines Gebäudes ΦFHL,Geb berücksichtigt

- alle Wärmeströme bzw. Transmissionswärmeverluste ΦFT,e nach außen durch die thermische Hülle (Summe der einzelnen Räume)

- an die Außenluft ΦFT,e

- an das Erdreich ΦFT,g

- an unbeheizte Nachbarräume

ΦFT,iue

- alle Lüftungswärmeverluste (Summe der einzelnen Räume)

- Natürliche Lüftung: Der Luftvolumenstrom ΦVi für Mindestluftwechsel oder natürliche Infiltration wird auf Gebäudeebene (in der Regel) halbiert.

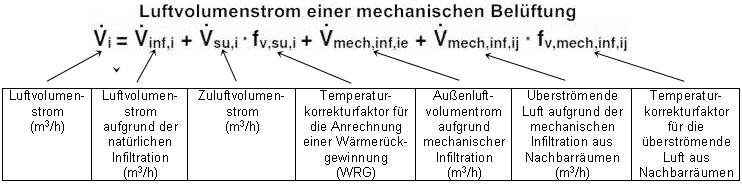

- Mechanische Lüftung: Der Luftvolumenstrom ΦVi ist die Summe aus halben Infiltrationsvolumenstrom, Zuluftvolumenstrom (evtl. über Wärmerückgewinnung vorgewärmt) und Zusatzvolumenstrom bei Anlagen mit Abluftüberschuss.

Es ist auch möglich, dass Anteile aus natürlicher und mechanischer Lüftung kombiniert werden.

- Aufheizzuschläge der Räume

- Optionale Berechnung der gesamten Aufheizleistung für ein Gebäude

Der Wärmefluß innerhalb der Thermischen Hülle* (zwischen den beheizten Räumen) für Transmission und Lüftung wird nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung des Normalfalls (natürliche Lüftung, keine zusätzliche Aufheizleistung) ist die Gebäudeheizlast ist kleiner als die Summe der Raumheizlasten, weil nur der Transmissionswärmeverlust nach außen durch die Gebäudehülle und nur 50 % der Lüftungswärmeverluste berücksichtigt wird.

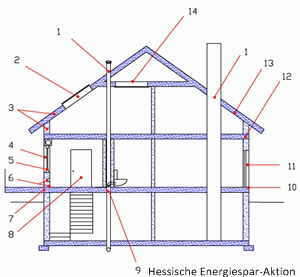

1* Die Thermische Hülle (Bilanzhülle) ist die physikalische Trennung der Bauteile von Innen- zu Außenräumen durch wärmedämmende Bauteile. Diese ist nicht immer die tatsächliche Gebäudehülle.

Die Thermische Hülle umschließt alle beheizten Räume. Es gelten nicht nur die Flächen gegen die

Außenluft, sondern auch die zu nichtbeheizten Räumen (ohne regelbare Heizflächen [Keller, Garage, Abstellraum, Dachboden, Abseite bzw. Drempel, Erdreich])

oder Räumen mit niedriger Innentemperatur (Treppenhaus). So kann z. B. ein "Heizraum", der als nichtbeheizter Raum einzuordnen ist, außerhalb der Thermischen Hülle liegen. Bei dem Betrieb eines Wärmerzeugers

mit einem LAS kann es strittig sein. Alle Verteilleitungen, die z. B. in einen Schlitz der Innenseite der Außenwände liegen,

sind innerhalb der Thermischen Hülle, da sie innerhalb der Dämmung liegen. Anders sieht es bei wärmegehenden Rohren

aus, die auf dem Rohfußboden zu einem unbeheizten Keller oder gegen das Erdreich verlegt sind. Diese liegen unter der

Dämmung, also außerhalb der Thermischen Hülle.

Auch der Spitzboden oder Dachräume können außerhalb der Thermischen Hülle liegen,

wenn die Geschossdecke gedämmt ist. Sie werden aber der Gebäudehülle zugerechnet.

Auf jedem Fall sollte die Thermische Hülle möglichst luftdicht ausgeführt werden.

Die thermische Gebäudehülle - SIGA

2* Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile bzw. Flächen, die ein Gebäude nach außen hin abgrenzen. Sie ist in den meisten Fällen gegenüber der thermischen Hülle (Bilanzhülle), die die physikalische Trennung der Bauteile von Innen- zu Außenräumen ist, größer. Die Gebäudehülle hat aber noch andere Anforderungen und Funktionen. Sie ist der Schutz vor klimatischen Einflüssen, sie gewährleistet die Privatsphäre, fördert die Behaglichkeit und reduziert die Lärmbelastung.

Die Gebäudehülle steht u. a. direkt oder indirekt im Mittelpunkt des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

• Mindestwärmeschutz GEG § 11

• Wärmebrücken GEG § 12

• Luftdichtheit GEG § 13

• Sommerlicher Wärmeschutz GEG § 14

• Baulicher Wärmeschutz GEG § 16 (WG)

• Baulicher Wärmeschutz GEG § 19 (NWG)

• Gebäudedichtheit prüfen GEG § 26

• Nachrüstung im Baubestand § 47

• Anforderungen bei Änderungen am Bestand § 48

• Anlage 1 zu § 15 Absatz 1 - Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

• Anlage 2 zu § 18 Absatz 1 - Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

• Anlage 3 zu § 19 - Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche (Nichtwohngebäude)

• Anlage 7 zu § 48 - Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Gebäuden

>>> hier ausführlicher <<<

Seit 2014 gibt es einen Norm-Entwurf der DIN EN 12831-1:2014-11 - Heizungsanlagen und wasserbasierte Kühlanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast; Deutsche Fassung pr EN 12831-1:2014. Diese DIN wurde zurückgezogen.

Im September 2017 wurde die DIN EN 12831-1 "Energetische Bewertung von

Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast" und die DIN EN 12831-3 "Energetische Bewertung von Gebäuden

- Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung" veröffentlicht.

Die Norm ist schon gültig, aber für die Anwendung

fehlen noch die nationale Daten.

Die meisten Neuerungen befassen sich mit der Berechnung der Norm-Lüftungswärmeverluste. Der Begriff

"Lüftungszone" wurde eingeführt. Darunter verteht man eine Gruppe von Räumen, die entsprechend ihrer Auslegung eine direkte oder

indirekte (durch weitere dazwischenliegende Räume erfolgende) Luftverbindung aufweisen (z. B. durch Überstromluftdurchlässe, Türen mit verkürzten Türblättern).

Dies erhöht den Editier- und Bearbeitungsaufwand für den Planer und hat Einfluss auf die meisten Lüftungs-Algorithmen. Berechnungen der Lüftungswärmeverluste

werden jetzt nach Raum, Lüftungszone und Gebäude unterschieden: (Mindest-Luftwechselrate ohne Infiltration, (balancierte) Lüftung ohne Luftdurchlässe,

Lüftungszonen mit Luftdurchlässen oder mit nicht balancierten Lüftungssystemen).

Da die Novellierung der DIN SPEC 12831-1 2018-10 - Entwurf - Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1 Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1 ist noch nicht abgeschlossen ist, empfiehlt das Deutsche Institut für Normung (DIN) die Nutzung der "alten" Heizlast bis zur Veröffentlichung der nationalen Beiblätter (voraussichtlich Anfang 2019). Die neue Norm führte bei vielen Beteiligten für Verunsicherung, da diese Heizlastnorm auf nationale Beiblätter angewiesen ist, die erst 2019 veröffentlicht werden.

![]() Ab April 2020 ist die DIN/TS 12831-1:2020-04 in Kombination mit der DIN EN 12831:2017 gültig. Die DIN SPEC 12831-1:2018-10 wurde zurückgezogen.

Ab April 2020 ist die DIN/TS 12831-1:2020-04 in Kombination mit der DIN EN 12831:2017 gültig. Die DIN SPEC 12831-1:2018-10 wurde zurückgezogen.

Nationaler Anhang - Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1:2020-04

DIN EN 12831 Heizlast > vereinfachte Verfahren ohne Passwort (alt)

Norm-Außentemperatur

Die Norm-Außentemperatur gibt die Lufttemperatur für Regionen

in Deutschland an, in denen das tiefste Zweitagesmittel,

das 10-mal in 20 Jahren erreicht oder

unterschritten wurde und ist in der Tabelle 1 nationalen Anhang NA der

DIN EN 12831 für Städte mit mehr als 20.000

Einwohnern aufgelistet. Orte, die dort nicht enthalten sind,

werden mit dem Wert des nächstgelegenen in der Tabelle aufgeführten

Ortes ähnlicher klimatischer Lage angesetzt. Außerdem kann

zur Festlegung der Außentemperatur die Isothermenkarte

(Bild 1 nationalen Anhang NA der DIN EN 12831) und die Übersicht

über die Klimazonen

und Jahresmittel der Außentemperatur

in Deutschland (Tabelle 3 der DIN 4710). Die angegebenen Temperaturen

sind Anhaltswerte, die aufgrund witterungsbedingter Gegebenheiten

auch unterschritten werden können.

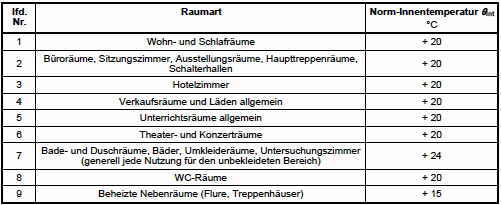

Bei der

Innentemperatur in Räumen unterscheidet man zwischen

Raumtemperatur1,

Lufttemperatur2

und Klimasummenmaß3.

1 Die Raumtemperatur ist die vom

Menschen empfundene Temperatur. Sie wird u.a. durch die Lufttemperatur und die Temperatur der umgebenden

Flächen (insbesondere Fenster, Wände, Decke, Fußboden) bestimmt.

2 Die Lufttemperatur ist die

Temperatur der den Menschen umgebenden Luft ohne Einwirkung von Wärmestrahlung.

3 Ein Klimasummenmaß ist eine

Zusammenfassung von mehreren Klimagrößen (Lufttemperatur, Luftfeuchte,

Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung).

Raumtemperaturmessung

Im Streitfall (z. B. ob die vertraglich festgelegten Raumtemperaturen erreicht werden) und hier besonders, wenn es vor Gericht geht, muss es Regeln bzw. Vorgaben geben, an die man sich halten muss. Auch wenn das nicht unbedingt ziehlführend ist,

weil letztendlich die Behaglichkeit die größere Rolle spielt. Nur hat aber jede Person ein anderes Wohlfühlempfinden.

Die Raumtemperatur in Wohngebäuden wird nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - DIN 18380 - "Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen" in der Mitte des Raumes in 0,75 m und 1,0 m Höhe mit einem strahlungsgeschützten Thermometer mit einer Messgenauigkeit von 0,5 K gemessen.

In Arbeitsräumen wird die Raumtemperatur nach den Technische Regeln für Arbeitsstätten - ASR A3.5 gemessen. Sie wird mit einem strahlungsgeschützten Thermometer, dessen Messgenauigkeit +/-0,5 °C betragen soll, gemessen. Die Messung erfolgt nach Erfordernis stündlich an Arbeitsplätzen für sitzende Tätigkeit in einer Höhe von 0,6 m und bei stehender Tätigkeit in einer Höhe von 1,1 m über dem Fußboden. Die Außenlufttemperatur wird stündlich während der Arbeitszeit ohne Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung gemessen. Die Außenlufttemperatur sollte etwa 4 m von der Gebäudeaußenwand entfernt und in einer Höhe von 2 m gemessen werden.

Wärmeleitstufe - Wärmeleitgruppe

Die Wärmeleitstufe (Wärmeleitfähigkeitsstufe - WLS) gibt die Durchlassfähigkeit eines Materials

für den Wärmestrom an. Die WLS richtet sich nach den Eigenschaften des jeweiligen Produkts und nicht

nach dem jeweiligen Grundmaterial.

Die WLS wird 1er-Schritten eingestuft (z. B. WLS 019 oder 032). Die Bezeichnungen sind

rechnerische Werte die sich aus der Wärmeleitfähigkeit Lambda ergeben und die ersten drei Ziffern nach dem Komma angeben. Der Lambda-Wert muss immer

kleiner als 1 sein.

Ein Bauteil der Wärmeleitstufe 019 entspricht einem Lambda-Wert von 0,019 W/(mK). Grundsätzlich werden nur Dämmmaterialien einer WLS zugeordnet, keine anderen

Baustoffe.

Je kleiner die WLS, desto besser die Wärmedämmung.

Die Bezeichnung WLS hat die Bezeichnung Wärmeleitgruppe

(WLG) ersetzt. Die Abstufung der WLG erfolgte in Fünfer-Schritten. Die Zahl der WLG stand dabei für die Wärmeleitfähigkeit der in ihr zusammengefassten Dämmstoffe. So gab es z. B. die WLG 040 oder WLG 035.

Der RT-Wert [(m2 . K)/W] definiert die Dämmwirkung von Materialien und Bauteilen.

U-Wert

- Wärmedurchgangskoeffizient

Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient

U - alte Bezeichnung > k-Wert bzw. k-Zahl)

ist ein Maß [W/(m²K)] für den Wärmedurchgang

durch ein Bauteil. Mit dem U-Wert wird die Leistung pro

m² eines Bauteils angebeben,

die auf einer Seite benötigt wird, um eine Temperaturdifferenz

von 1 Kelvin aufrecht zu erhalten.

Der Wärmedurchgangskoeffizient U ist der Kehrwert

vom Wärmedurchgangswiderstand RT

[(K·m²)/W]

Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme wird durch

ein Bauteil geleitet.

Der U-Wert beschreibt aber nur die Wärmeleitung

im stationären Fall. Instationäre

Vorgänge (Wärme- und Feuchtetransport), Speicherung

oder Wärmestrahlung werden dabei nicht

berücksichtigt.

Für die Heizlastberechnung nach DIN 12831 wird

der U-Wert für mehrschichtige Bauteile notwendig.

Dazu werden die Summe der einzelnen Wärmedurchlasswiderstände

R1 ermittelt.

R1 = d1 / l1

R1 - Wärmedurchlasswiderstand der

Schicht 1 [m²K/W]

d1 - Dicke der Schicht 1 [m]

l1 - Wärmeleitzahl der Schicht 1 (= spezifische

Wärmeleitfähigkeit) [W/mK]

Rges = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rsa

Rges - gesamter Wärmedurchgangswiderstand

[m²K/W]

R1 .2... - Wärmedurchgangswiderstand einer Schicht [m²K/W]

Rsi - innerer Wärmeübergangswiderstand [m²K/W]

Rsa - äußerer Wärmeübergangswiderstand

[m²K/W]

Die Werte Rsi und Rsa beschreiben die Übergangsbedingungen

an den Bauteiloberflächen und sind in Tabellen für verschiedene

BauteilkonsteIIationen angegeben (z. B. senkrechte Außenwand - Rsa

= 0,04 m²K/W, senkrechte Innenwand - Rsa = 0,13 m²K/W,

).

U-Wert > U = 1 / Rges

Der U-Wert gilt eigentlich nur bei stationären

Bedingungen (die Außen- und Innentemperaturen ändern

sich nicht). Bei veränderlichen Bedingungen (z.

B. Temperaturänderungen, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit) beeinflussen

die Speicherfähigkeit das Verhalten des Bauteils.

Deswegen streiten die Experten immer wieder über die Gültigkeit

des U-Werts. Die Speichermasse des Bauteils hat aber nur sehr wenig Einfluss.

Luft hat eine sehr gute Dämmwirkung,

was aber nur bei einer wirklich stehenden Luftschicht

(z. B. eingeschlossene Luft in Dämmstoffen) gilt. In unbelüfteten

Luftschichten bildet sich eine Konvektion (Luftströmung),

die einen Ausgleich zwischen warm und kalt verursacht. Je breiter die

Luftschicht, desto größer ist die Ausgleichsströmung.

Die Luftschicht in einer hinterlüfteteten

Außenwand und die äußere Bauteilschicht

wird bei der Berechnung des U-Wertes nicht mitgerechnet.

Richtwerte bei senkrechten Luftschichten

(unbelüftet): 5 mm Luftschicht - Wärmewiderstand RL

0,12 m²K/W, 10 mm Luftschicht - Wärmewiderstand RL

0,15 m²K/W, 40 mm bis 200 mm Luftschicht - Wärmewiderstand RL

0,18 m²K/W.

Die Berechnung bei gemischten Schichten (z. B. Holzständer-

und Dachkonstruktionen mit eingelegter Dämmung) ist nicht einfach.

Hier wird meistens mit mittleren Wärmeleitzahlen

gerechnet. Wenn für jeden Flächenanteil der dazugehörige

U-Wert berechnet wird, ist dies ein verhältnismäßig hoher

Aufwand, der meistens keinen Genauigkeitsvorteil ergibt.

Berechnung von U-Werten - Tobias Mayer

U-Wert-Rechner - u-wert.net GmbH

U-Werte typischer Außenwände und Energiesparmöglichkeiten

- Dipl.-Ing. Werner Eicke-Hennig, Energieinstitut Hessen

Wärmedämmung von geneigten Dächern

- Werner Eicke-Hennig, IWU - Institut Wohnen und Umwelt

Handbuch zur Bestimmung von Außenbauteilen

Optimus - Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU

| U-Wert

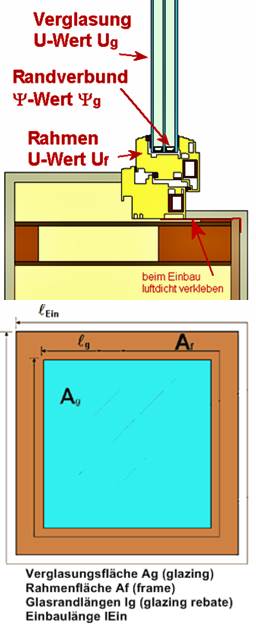

- Fenster

Um sich nicht über die Eigenschaften des Fensters zu täuschen, ist es entscheidend, alle oben genannten Wärmeverluste zu berücksichtigen. Dies erfolgt nach der Formel

Gerade die Wärmebrücke

am Rand der Verglasung spielt

eine große Rolle; wenn man sie vernachlässigt, sind

die Ergebnisse viel zu optimistisch. . |

Nachts treten aufgrund der tieferen Außentemperaturen die höchsten Wärmeverluste über Glas und Rahmen auf. Zu sätzliche Einsparungen lassen sich deshalb durch Rollläden, Klappläden, aber auch durch Vorhänge und Rollos erzielen. Die erzielbare Energieeinsparung durch diese Maßnahmen ist bei Wärmeschutz-Isolierverglasung jedoch deutlich kleiner als bei Einscheiben- oder Isolierverglasung.

Dämmwerte für verschiedene temporäre Wärmeschutz-Maßnahmen in den Nachtstunden

U-Werte in W(m²K)

Energieeinsparung an Fenstern und Außentüren

- W. Eicke-Hennig, R. Born, IWU - Institut Wohnen und Umwelt

Tabelle

- Fenster Uw-Werte–

WERU GmbH

Fenster

als Teil des Gesamtkonstrukts Energieeffizienz

Publikationen - BF- Bundesverband Flachglas

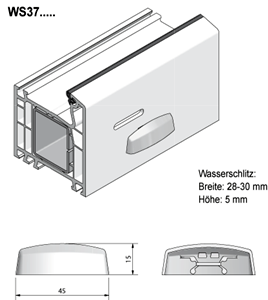

Bei der Überlegung, was zuerst ausgetauscht bzw. erneuert werden sollte, ist es ratsam, sich die Fenster einmal genauer anzusehen. Die Fenster sind nicht nur ein Schwachpunkt im Dämmkonzept sondern auch inpunkto Einbruchssicherung und im Schallschutzkonzept (z. B. Schallschutzfenster) eines Hauses. In den meisten Fällen spürt man in der Nähe älterer Fenster (Einglas-Scheibenfenster [Uw-Wert 4,7], Verbund- und Kastenfenster [Uw-Wert 2,4], Fenster mit unbeschichtetem Isolierglas [Uw-Wert 2,7], Fenster mit Zweischeiben-Wärmedämmglas - Low-E [Uw-Wert 1,3 bis 1,8]) einen kühlen Luftstrom. Die Ursache ist nicht nur eine Undichtigkeit, sondern in der Regel auch ein schlechter U-Wert (Uw). Dieser führt zu einen unangehmen Kaltlufteinfall.

|

Wasserschlitzkappe Wasserschlitzkappen - Primo-Befestigungstechnik GmbH

|

Glasaustausch

Vor einer energieeffizienten Sanierung der Fenster stellt sich die Frage, ob ein Glasaustausch

ausreicht oder die gesamten Fenster erneuert werden sollten. Hier sollte zuerst der U-Wert des Glases

(Ug) geschätzt werden, um das energetische Verbesserungspotential zu bestimmen (Flammentest

* - Kerze oder Feuerzeug).

Danach muss die Eignung des Fensterrahmens, der Beschläge und des Baukörperanschlusses

geprüft werden, um die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bewerten zu können. Ein Austausch alter Einfach-Verglasungen,

Floatglas aber auch Sicherheitsgläser (ESG/VSG) oder Drahtglas lohnen sich aufgrund der hohen Energieverluste immer.

Außerdem müssen Fragen der Bauphysik, Wärmebrücken und Kondensatbildung

geklärt werden. Eine Wärmedämmverglasung hat einen besseren U-Wert, dadurch ist die Glasfläche in der Regel nicht mehr die kälteste

Fläche des Raumes. Der Tauwasserausfall ist nun nicht mehr an der Scheibe, sondern an anderen Flächen (Fensterrahmen,

Außenwand), was Bauschäden (Schimmelpilzbildung) verursachen kann.

Werden aber Schwachstellen des Baukörperanschlusses

(z. B. Wärmebrücken, undichte Abdichtungen) festgestellt

ist ein Austausch der Fenster sinnvoll. Mit neuen Fenstern sind

andere Abmessungen, Formen und Materialien realisierbar. Mit raumhohen

Fenstern lässt sich die Ausleuchtung der Innenräume

mit Tageslicht erheblich verbessern. Da die Montage komplex

und aufwendig ist, sollte der Austausch nur durch qualifizierte

Firmen ausgeführt werden, um Bauschäden

zu vermeiden.

TERMO-BIT Isolierglas

Quelle: Ralf Maus - Glas Fandel

Verglasung oder Fenster? - Ralf Maus - Glas Fandel

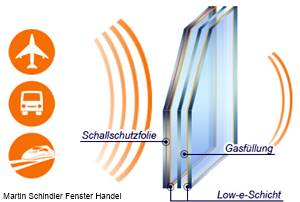

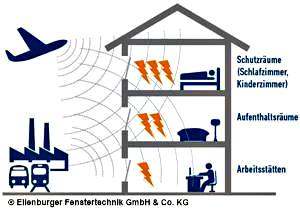

Schallschutzfenster Wenn ein Haus in einem Gebiet mit starker Geräuschbelastung (Lärmbelastung) steht, dann ist schon bei der Planung das richtige Schallschutzfenster auszuwählen. Die Fenster tragen einen erheblichen Teil zur Akustischen Behaglichkeit bei. So können z. B. die Fenster, die sich zu einer stark befahrenen Straße hin befinden, mit einem Lärmschutz versehen werden. Dabei ist das Fenster neben der Außenwand und dem Dach nur ein Teil der Schallschutzmaßnahmen. Schallschutzfenster gibt es in verschiedenen Ausführungen. Grundsätzlich muss man erst einmal verstehen, was bei der Übertragung von Schall, der meistens als Lärm empfunden wird, passiert. Schall ist nichts anderes als Schwingungen die durch die Luft oder über ein anderes Bauteil (z. B. Fensterscheibe) weitergegeben wird. Hier kann die Weitergabe des Schalls unterbunden bzw. stark aufgehalten werden. Bei einer normalen Zweifach- oder Dreifach-Fensterscheibe, trifft der Schall auf die erste Scheibe, diese wird in Schwingung versetzt und gibt dann den Schall an die nächste Scheibe weiter und tritt dann in den Raum ein (Hörschall). Bei der Planung eines Schallschutzfensters gilt es zunächst die Dimensionierung festzustellen. Das bedeutet, dass das Fenster auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt sein muss. Dies gilt auch, wenn ein Fenstertausch wegen veränderter Außenverhältnisse geplant wird. Quellen des Schalls und der Geräusche: • an einer stark befahrenen Straße • an einer stark befahrenen Eisenbahnstrecke • durch Kindergarten, Schule, Sportplatz • Industriegebiet • Flugverkehr Schallschutzfenster - Wie schütze ich mich vor Lärm? - Martin Schindler Fenster Handel Ruhe durch Schallschutzfenster - Neuffer Fenster + Türen GmbH GGU – Schwingfenster aus Kunststoff - VELUX Deutschland GmbH |

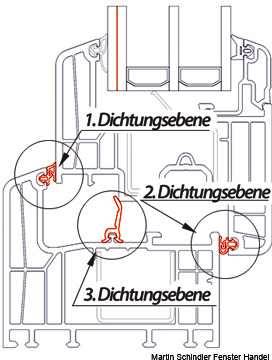

Bei einem Schallschutzfenster ist die äußere Scheibe dicker ist als die innere Scheibe (oder umgekehrt). So kann der Schall nicht so ohne weiteres weitergegeben werden. Die Scheiben

schwingen unterschiedlich auf. Auf diese Weise heben sich die Wellen teilweise auf und der Lärm wird reduziert. Aber nicht nur durch den Einsatz unterschiedlicher Scheibendicken kann der

Schallschutz erreicht werden. Auch der Scheibenzwischenraum wird für die Lärmdämmung genutzt. Entweder durch dessen Vergrößerung oder durch den Einsatz eines

besonderen Gases, das in den Scheibenzwischenraum (SZR) eingefüllt wird. In früheren Jahren wurde hierfür noch das geruch- und farblose Gas Schwefelhexaflourid

(SF6) genutzt. Mittlerweile wird dieses Gas in Deutschland allerdings wegen seiner schädigenden Wirkung auf die Atmosphäre nicht mehr eingesetzt. Inzwischen erreicht man auf andere Weise sehr gute Dämmwerte. Wie z. B. durch den Einsatz von speziellen Verbundmaterialien, die durch ihre weiche Konsistenz optimal die einzelnen Scheiben voneinander entkoppeln. Auch die Anwendung von Zwischenschichten findet seinen Einsatz. Hierbei werden besondere Schallschutz PVB-Folien z. B. bei VSG/VG (Verbund Sicherheits Gläsern bzw. Verbund Gläsern) eingesetzt. Oder aber auch spezielle Schallschutz-Gießharze werden zwischen zwei Scheiben eingebracht. Hierdurch wird eine zusätzliche Dämpfung erreicht. Um die Schalldämmung eines Fensters zu optimieren, ist es sehr sinnvoll, ein System mit 3 Dichtungsebenen auszuwählen. Bei dem System Novo-Therm Profil kann optional eine 3. Dichtung als Mitteldichtung zusätzlich geordert werden. Da die Dichtungen (Anschlagdichtung innen und außen sowie eine zusätzliche Mitteldichtung) verschieden aufgebaut sind (Dicke und Form sind nicht gleich), wird der Schallschutz nochmals verbessert. Auf der Abbildung ist zu erkennen, wie ein Schallschutzfenster im Querschnitt aufgebaut ist und dass das äußere Glas mit einer Schallschutzfolie und die äußere und innere mit einer Anschlagsdichtung versehen ist. In der Mitte ist direkt am Rahmen die dritte Mitteldichtung angebracht. Sie unterteilt den Raum nicht nur zusätzlich in zwei weitere Kammern und bietet so einen besseren Wärmeschutz, sondern dient auch als Schallschutz. Quelle: Martin Schindler Fenster Handel |

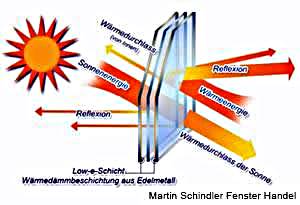

Schallschutzgläser können Wärmeschutz und Schallschutz miteinander kombinieren. Das macht eine spezielle

Wärmeschutzbeschichtung auf dem Glas möglich. Diese bewirkt, dass die Wärme das Glas von außen nach innen durchdringen kann, aber nicht umgekehrt. Ein Parameter

hierfür ist der g-Wert (Energiedurchlass). Er gibt an, wie viel Energie bzw. Strahlungswärme über die Verglasung von außen nach innen dringt. Die meisten Wärmeschutzfenster und Passivhausfenster sind auch Schallschutzfenster.

Die Montage von Schallschutzfenster dürfen nicht wie herkömmliche Fenster montiert bzw. eingebaut werden. Die Montage muss RAL-gerecht

durchgeführt werden. Das bedeutet auf der einen Seite, dass natürlich die Anschlussfuge innen dichter als außen ist, also diffusionsoffen nach außen hin, und auf der anderen Seite, dass

das Dämmmaterial, welches hier verwendet wird, auch den gleichen Schallschutz bietet wie das Fenster selbst. Hierzu können spezielle

Dichtungsbänder (Kompribänder) verwendet werden. Diese sind diffusionsdurchlässig und für den Lärmschutz geeignet. Es gibt auch spezielle Fensterbau PU-Schäume,

die auf Schallschutzleistung optimiert werden.

Beispiel eines Wärmeschutzfensters mit Schallschutz (GGU: Uw = 0,81/GGL: Uw = 0,83/GPU: Uw = 0,85 - Energie Schallschutz)

- Außenscheibe - 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Beschichtung mit Anti-Tau-Effekt außen

- Scheibenzwischenraum - 10 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz

- Zwischenscheibe - 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) mit Edelmetallbeschichtung

- Scheibenzwischenraum - 10 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz

- Innenscheibe - 2 x 3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz + Edelmetallbeschichtung innen fürerhöhten Wärmeschutz

- Glas-Abstandshalter - Thermisch optimierter Glas-Abstandshalter (warme Kante) aus Edelstahl

- Scheibenstärke - 37 mm (3-fach-Verglasung) Quelle: VELUX Deutschland GmbH

Hafen-City-Fenster

Die Grundlage für die Hafen-City-Fenster (Schallschutzfenster) sind Kastenfenster. Bei dieser alten Fensterart sind mehrere Fenster hintereinander gesetzt oder mehrere Glasscheiben an einen Fensterflügel angebracht, um eine zusätzliche Wärmedämmung durch den entstehenden Zwischenraum zu erreichen. Außerdem erreicht man mit den Kastenfenstern einen besseren Schallschutz, weil die getrennten Rahmen und die zwei Glasflächen das Eindringen von Geräuschen oder Lärm deutlich absenken. Kastenfenster werden oft mit Doppelfenster oder Verbundfenster* verwecheselt.

* Verbundfenster sind eine spezielle Variante des Doppelfensters. Beim Verbundfenster sind

die beiden Flügelrahmen konstruktiv zu einem einzigen zusammengefügt worden. Zum Öffnen des Fensters muß nur noch einer der verbundenen Flügel geöffnet werden.

Bei den Beschäftigten in Büroräumen und den Nutzern von Wohnungen besteht immer noch der ausdrückliche Wunsch, in den Räumen bei geöffnetem Fenster zu leben und nachts zu schlafen. Dieses Verhalten ändert sich auch nicht, wenn die Lärmbelastung steigt. Der Anteil derjenigen, die das Fenster schließen, steigt also nicht in gleichem Maße wie die Lärmbelastung. Hier bietet sich besonders das Hafen-City-Fenster an, dass bei einer freien bzw. natürlichen Lüftung (z. B. Nachtlüftung, Berliner Lüftung) oder Abluft- bzw. Fortluftanlagen für einen passiven Schallschutz eingesetzt werden kann. . Für Gebäude in der Hamburger "HafenCity"

wurde die Variante des Kastenfensters optimiert. Hier wird die Fensterfläche beider Fensterebenen geteilt und jeweils eine

zum Lüften vorgesehene "Klappe" realisiert. Diese Klappen sind vertikal versetzt, das heißt, in der inneren Ebene ist

zum Beispiel die Klappe am unteren Rand, in der äußeren Ebene am oberen Rand des Fensters

vorgesehen. Zusammen mit absorbierenden Materialien und Öffnungsbegrenzern ermöglicht diese Maßnahme SchalldämmMaße von mindestens 20 dB bis zu 30 dB. Die Vorteile des Kastenfensters liegen

darin, dass diese die Fassade optisch nicht beeinflussen und dass alle Schallschutzmaßnahmen "innerhalb" des Fensters untergebracht sind. Es gibt somit keine

Beeinträchtigung des Wohnraums durch absorbierende Stürze oder Laibungen. Hierzu wurde das Hafen-City-Fenster als fertiges Bauteil

entwickelt, das vormontiert geliefert und kann einfach vor Ort eingebaut werden. . |

Hafen-City-Fenster

Quelle: .Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG

Hält doppelt besser? Das Kastenfenster - Thorben Frahm, Redakteur www.Daemmen-Und-Sanieren.de

Hafencity-Fenster - Effektive Lösungen für Schallschutz bei teilgeöffnetem Fenster - Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG

Der "Hamburger Weg" - Schallschutz bei teilgeöffnetem Fenstern - HafenCity Hamburg GmbH

Kennen Sie die unterschiedlichen Fenstertypen? - Harald Rupp Hausbautipps24.de

Passivhausfenster

Die Schwachstellen in den sehr gut gedämmten Passivhäusern sind immer die Fenster und Eingangstüren. Inzwischen gibt es passivhausgeeignete Fenster, die nicht nur einen sehr guten (Uw-Wert haben, sondern auch eine höhere Behaglichkeit in unmittelbarer Fensternähe herstellen (kein Kaltlufteinfall) und im Winter mehr passiv nutzbare Sonnenenergie in die dahinterliegenden Räume bringen, als Wärme durch sie verloren geht. Der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) darf nicht größer als 0,8 W/(m²K) sein, um bei üblichen Auslegungsbedingungen (-10 °C außen, 20 °C innen) eine innere Oberflächentemperatur von mindestens 17 °C zu erhalten. Dies wird durch die Abstimmung der Fensterfläche gemittelten Wärmeverluste erreicht. Diese errechnen sich aus dem Verlust durch die Verglasung (Ug-Wert [Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung]), dem Regelverlust durch den Rahmen (Uf-Wert) und dem Wärmebrückenverlust durch den Randverbund (bestimmt durch den Wärmebrückenverlustkoeffizienten des Anschlusses Glas/Rahmen. Der Fenstereinbau muss luftdicht und wärmebrückenfrei erfolgen. Zunächst ist auf einen flächigen wärmebrückenfreien Anschluss des Fensters in der umlaufenden Dämmebene der Außenwand und auf einen lückenlosen Übergang von der Dichtebene des Fensters (Innenoberfläche des Rahmens) an die Dichtebene der Außenwand (welche durch den Putz, durch eine Werkstoffplatte oder durch eine Dichtbahn [Folie/Kraftpapier] gegeben ist). Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es erforderlich, dass bei Passivhäusern die Fenster und Fenster-Türen in der Dämmebene liegen. Beispiel eines Passivhausfensters

Passivhausfenster - Martin Schindler Fenster Handel |

In der Regel werden die Fenster bei dem Einsatz von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) in die tragenden Innenwand montiert, wodurch die Schwachstellen immer noch die Innen- und Außenfensterbankanschlüsse vorhanden sind. Die Montage in der Dämmebene, unmittelbar an der tragenden Innenwand, ist die wärmetechnisch beste Einbausituation. Dadurch verlaufen im gesamten Anschlussbereich die Isothermen gewissermaßen "geradlinig" bzw. ohne große Krümmungen. Der Anschluss seitlich, oben und unten ergibt beim Einsatz geeigneter Vorwandmontagesysteme meist einen Minus-psi-Wert, was bedeutet, dass hier keine Wärmeverluste entstehen. Besonders der untere Anschluss wird deutlich effizienter. Die gleich Vorgehensweise ist bei zweischaligen Mauerwerken mit entsprechend dicker Kerndämmung anwendbar. Optimierte Fenstermontage in der Dämmebene - VBH Holding AG - CE-fix - Hans Neumeier |

Referenzausführung

nach der EnEV 2014 (Wohngebäude-Neubau) |

|

| Bauteil |

U-Wert/Uw-Wert |

| Außenwand

(einschließlich Einbauten, z. B. Rollladenkästen) Geschossdecke gegen Außenluft |

0,28 |

| Außenwand

gegen Erdreich Bodenplatte Wände und Decken zu unbeheizten Räumen |

0,35 |

| Dach oberste Geschossdecke Wände zu Abseiten |

0,20

|

| Fenster Fenstertüren |

1,3 |

| Dachflächenfenster |

1,4 |

| Lichtkuppeln |

2,7 |

| Außentüren | 1,8 |

Anforderungen

nach der EnEV 2014 (Wohngebäude-Altbau) |

|

| Bauteil |

U-Wert/Uw-Wert |

| Außenwand

- WDVS Außenwand - Vorhangfassade Außenwand - Kerndämmung |

0,24 |

| Innendämmung |

0,35 |

| Kellerwände

- Perimeterdämmung Kellerwände - Innendämmung |

0,30 |

| Kellerdecke

Aufdeckendämmung Unterdeckendämmung |

0,30 |

| Kellerboden

Innendämmung |

0,50 |

| Steildach

(Zwischensparren- Untersparren- und Aufsparrendämmung) |

0,24 |

| Oberste Geschossdecke (begehbare und nicht-begehbar) | 0,24 |

| Flachdach (Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach) | 0,20 |

| Fenster - normal |

1,30 |

| Fenster - Nur-Verglasung | 1,10 |

| Dachflächenfenster | 1,40 |

| Glasvorhangfassade | 1,50 |

| Glasdach/Wintergarten | 2,00 |

| Fenster - Sonderverglasung | 1,60 |

| Außentüren | 1,80 |

Die Fenster, Balkon- bzw. Terrassentüren und Nebeneingangstüren sind nicht nur ein Schwachpunkt im Dämmkonzept sondern auch in punkto Einbruchssicherung eines Hauses. Deswegen sollte bei jedem Neubauvorhaben, bei dem Austausch bei Renovierungen oder Nachrüstung von vorhandenen Fenstern und Terrassentüren der Einbruchschutz immer berücksichtigen werden. > mehr

In Altbauten wurde auf

die Bedeutung bzw. Vermeidung von Wärmebrücken

(fälschlicherweise auch Kältebrücken genannt) nicht besonders

geachtet. An diesen Stellen in den Bauteilen

an einem Gebäude kann die Wärme aufgrund der

höheren Wärmeleitfähigkeit gegenüber der umgebenen

Bauteile Wärme schneller nach außen abfließen.

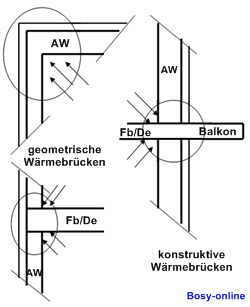

Man unterscheidet zwischen verschieden Wärmebrückenarten

• Geometrische Wärmebrücken

• Konstruktionsbedingte Wärmebrücken

• Materialbedingte Wärmebrücken

Durch die Geometrie eines Gebäudes ergeben sich geometrische Wärmebrücken. Dabi stehen z. B. der Innenfläche eines Bauteils eine größere Außenfläche gegenüber, über die Wärme abgegeben wird. Diese Wärmebrücken können z. B. Außenwandecken, Wand- und Deckenabschlüsse oder Wandvorsprüngen sein.

Bauteile mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit, die gedämmten Außenwände durchdringen (z. B. Balkone) werden konstruktive Wärmebrücken genannt.

Wärmebrücken können die Bausubstanz gefährden, führen zu einem hohen Energieverbrauch und haben einen Einfluss auf die Behaglichkeit. Der Grund liegt in der niedrige Oberflächentemperatur an der Stelle der Innenwand mit einer Wärmebrücke. Außerdem kann sich an diesen kalten Flächen durch Kondensation der Raumluftfeuchte Schwitzwasser bilden, was zu Schimmelbildung führen kann.

|

Wärmebrücken: Ursachen, Auswirkungen und Beseitigung

Michael Bukowski, co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH

Wärmebrücken in der Bestandssanierung - Leitfaden für Fachplaner und Architekten

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Taupunktrechner

Internetservice Kummer + Oster

- in welcher Zeit die normale Raumtemperatur wieder erreicht werden soll

- die Temperaturabsenkung während der Absenkphase

- den Luftwechsel (n = 0,1 h-1 oder 0,5 h-1)

- die Gebäudemasse

Die Einteilung der Gebäudemasse

l - leichte Gebäudemasse (abgehängte Decken und aufgeständerte Böden, Wände in Leichtbauweise)

s - mittelschwere/schwere Gebäudemasse (Betondecken und –böden in Verbindung mit Mauerwerk oder Betonwänden)

- das Gebäude hat ein höheres Wärmeschutzniveau aufweist (mindestens nach Wärmeschutzverordnung 1995)

- die mittlere Raumhöhe liegt unter 3,5 m

- der Außenluftwechsel während der Aufheizphase ist geringfügig (= 0,3 h-1)

- die minimal zulässige Temperatur in der Absenkphase (Stütztemperatur) beträgt 15 °C

In dem Wert sind die Anteile aus mechanischem Abluftvolumenstromüberschuss von außen und Überströmung aus Nachbarräumen enthalten.

|

|

Mit

der DIN EN 12831 Beiblatt 2 - 2012-05 - Heizungsanlagen

in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Vereinfachtes

Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung

- kann die Heizlast von Gebäuden im Bestand, z. B. für einen

Kesseltausch, näherungsweise ermittelt werden.

Die einfache Ermittlung der Heizlast der einzelnen

Räume müssen nach dem gültigen ausführlichen Verfahren

(Beiblatt 1) berechnet werden.

Inhaltsverzeichnis

des Beiblatts 2 der DIN EN 12831

1 Allgemeines

2 Verweisungen

3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen

4 Darstellung der Verfahren

4.1 Allgemeines

4.2 Hüllflächenverfahren

4.3 Verbrauchsverfahren

4.3.1 Lastgangmessung

4.3.3 Auswertung der monatlichen Verbrauchsdaten

4.3.4 Vereinfachtes Verfahren mittels Jahresendenergieverbrauch

4.3.5 Vereinfachte Bestimmung der Wärmeerzeugerleistung für

Heizung und Trinkwassererwärmung

- Anhang A (informativ)

Vereinfachte Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten

U

- Anhang B (informativ) Vereinfachte Datenaufnahme der Bauteilflächen

- Anhang C (informativ) Vereinfachte Bestimmung der Temperaturkorrekturfaktoren

- Anhang D (informativ) Vereinfachte Ermittlung des Warmwasserbedarfs

in Gebäuden

- Anhang E (informativ) Beispielberechnung

Bei einer Heizkesselsanierung

ist es immer wieder notwendig die aktuelle Heizlast

für die Wärmeerzeugerleistung zu ermitteln.

Besonders bei älteren Gebäuden gibt es in

den meisten Fällen keine Unterlagen über die Wärmedurchgangskoeffizienten

(U-Werte [alt: k-Werte]). Erfahrungsgemäß sind die alten

Heizkessel erheblich überdimensioniert

und die Gebäude energetisch verbessert (Außendämmung,

neue Fenster) worden. Deswegen sollte nicht die Heizleistung

des alten Kessels ohne Überprüfung übernommen

werden.

Für diesen Zweck stellt die DIN EN 12831 das Beiblatt

2 - 2012-05 zur Ermittlung der Heizlast ein Hüllflächenverfahren

und zwei Verbrauchsverfahren zur Verfügung.

Hüllflächenverfahren

Mit dem Hüllflächenverfahren wird durch Vereinfachungen

die Gebäudeheizlast aus der Summe der Transmissions-

und Lüftungswärmeverluste ermittelt. Die

Ermittlung entspricht physikalisch dem Rechengang der "normalen"

Heizlastberechnung.

So werden z. B.

- bei unbekannten U-Werten anhand von Typologiewerten

nach Bauteilaltersklassen entsprechende Tabellen aus Anhang

A entnommen

- ein pauschaler Wärmebrückenzuschlag (UWB

von 0,10 W/m²·K) eingesetzt

- die Raumtemperatur für ein Gebäude einheitlich

mit 20 °C angenommen, wenn keine andere Temperaturen

vereinbart werden

- vereinfachte Temperaturkorrekturfaktoren in Abhängigkeit der

Einbausituation, für z. B. Bauteile, die an unbeheizte Nachbarräume

oder an Erdreich grenzen, verwendet

- geometrische Vereinfachungen, z. B. Übermessen von Erkern oder

Gauben

- Flächen mit ähnlichen U-Werten und Temperaturkorrekturfaktoren

zusammengefasst. Es werden aber die Norm-Außentemperaturen eingesetzt

und keine Wärmequellen, z. B. solare Wärmegewinne, berücksichtigt

Die Temperaturkorrekturfaktoren fx sind

der Tabelle C.1 zu entnehmen. In der Tabelle

A.2 "Pauschalwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten"

sind die U-Werte abgestuft in 8 Baualtersklassen

von 1918 bis 1995 gelistet. Im Anhang

A ist eine Methode zur Bestimmung des U-Wertes

durch einfache Temperaturmessungen aufgeführt.

Hier ist die Genauigkeit der Temperaturmessung

besonders wichtig, damit der U-Wert einigermaßen

genau berechnet werden kann.

Folgende Temperaturen sind zu messen.

- Innentemperatur tint

- Außentemperatur te

- Wandinnentemperatur tsi

In der Tabelle A.1 sind die Übergangswiderstände

R (Wandinnenflächen Rsi = 0,13 m²·K/W)

angegeben.

Der Lüftungswärmebedarf wird über den

Außenluftwechsel, der sich aus der angenommenen

Dichtheit des Gebäudes ergibt, errechnet.

Dazu muss das Volumen errechnet und die Dichtheit

des Gebäudes (dicht [n = 0,25

h-1], weniger dicht [n = 0,5 h-1]

und undicht [n = 1,0 h-1]) geschätzt

werden. Zur Berechnung des Lüftungswärmebedarfs

die Norm-Außentemperatur (DIN EN 12831) des jeweiligen

Ortes eingesetzt.

Zu diesem Verfahren gibt es verschiedene Computer-Rechenprogramme

(z. B. ELROND

- Heizung), aber eine Handrechnung mit dem

Formular des Beiblattes 2 ist für kleine Objekte

ohne weiteres möglich.

Grafisches Verfahren (Messung des Energieverbrauchs über eine längere Zeitspanne und grafische Auswertung)

Auswertung des Jahresendenergieverbrauchs (Erfassung Jahresbrennstoffverbrauchs)

Hier liegt auch der Grund, nach dem Einzug bzw. nach der Einrichtung ein Thermischer Abgleich durchgeführt werden muss, denn ein Hydraulischer Abgleich wird nach den theoretischen Einstellwerten der Heizlastberechnung (Raumheizlast) durchgeführt.

| Gebäudeart |

bis 1958 |

1959-68 |

1969-73 |

1974-77 |

1978-83 |

1984-94 |

ab 1995 |

| Einfamilienhaus, freistehend | 180 |

170 |

150 |

115 |

95 |

75 |

60 |

| Reihenendhaus | 160 |

150 |

130 |

110 |

90 |

70 |

55 |

| Reihenmittelhaus | 140 |

130 |

120 |

100 |

85 |

65 |

50 |

| Mehrfamilienhaus < 8 WE | 130 |

120 |

110 |

75 |

65 |

60 |

45 |

| Mehrfamilienhaus > 8 WE | 120 |

110 |

100 |

70 |

60 |

55 |

40 |

| Quelle: Viessmann - hat für jeden Wärmeschutzstandard Richtwerte zurKesseldimensionierung für Praktiker herausgegeben: Kälteste Außentemperaturen, die in den letzten 20 Jahren zehnmal zwei Tage lang erreicht wurden. | |||||||

-

KFW-60-Häuser: ca. 50 W/m²

-

KFW-40-Häuser: ca. 40 W/m²

- Passivhäuser: ca. 15 W/m²

Vollbenutzungsstunden für Überschlagsrechnungen, gültig für Düsseldorf

| Gebäudeart | Vollbenutzungsstunden

(h/a) |

| Einfamilienhaus | 2100 |

| Mehrfamilienhaus | 2000 |

| Bürohaus | 1700 |

| Krankenhaus | 2400 |

| Schule, einschichtiger Betrieb | 1100 |

| Schule, mehrschichtiger Betrieb | 1300 |

| Quelle: VDI 2067 Blatt 2 (Dez.93) | |

QN,Geb = QHa / ( fV x bVH)

- QN,Geb - Gebäudeheizlast (kW) = / ( x )

- QHa - Jahres-Heizwärmeverbrauch (kWh/a)

- fV - Umrechnungsfaktor für andere Orte als Düsseldorf

- bVH - Vollbenutzungsstunden für Düsseldorf

- Unter 800 m ü M mit Warmwasser: Jährlicher Oelverbrauch in Liter/300

- Unter 800 mü M ohne Warmwasser: Jährlicher Oelverbrauch in Liter/265

- Über 800 m ü M mit Warmwasser: Jährlicher Oelverbrauch in Liter/330

- Über 800 m ü M ohne Warmwasser: Jährlicher Oelverbrauch in Liter/295

Auslastungsmessung - Messen der Gebäudeheizlast über die Brennerlaufzeit

- Der Messtag muss ein bedeckter Tag mit Außentemperaturen unter +5 °C (besser sind AT zwischen 0 °C und -5 °C und etwas Wind sein. Die Messung kann auch nach dem Sonnenuntergang durchgeführt werden. Auf jeden Fall darf keine Fremdwärme das Heizen beeinflussen.

- Der Wärmeerzeuger darf nicht modulierend oder mehrstufig betrieben werden (Modulation abschalten)

- Trinkwassererwärmung abschalten oder vorher aufheizen

- Ermittlung

der tatsächlichen Leistung des Wärmeerzeugers:

- Bei Gaskesseln den Gasdurchsatz am Gaszähler über eine Minute ablesen und mit dem Brennwert des Gases (kWh/m³) multiplizieren. Der Brennwert ist in der Gasrechnung oder auf der Homepage des Gasversorgers zu finden. Der Brennwert ist mit den Faktor 0,9 auf den Heizwert umzurechnen. Der errechnete Wert ist mit dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad aus dem Schornsteinfegerprotokoll zu multiplizieren.

- Bei Ölkesseln ist die eingestellte Nennbelastung auf dem Einstellprotokoll des Brenners der Wartungsfirma zu finden. Ansonsten sollte bei der nächsten Wartung nachgefragt werden. Sollte die eingestellte Kesselleistung nicht zu ermitteln sein, ist der mittlere Wert der auf dem Typenschild angegebenen Nennleistungsbereich anzunehmen. Besser wäre es in diesem Fall, den tatsächlichen Öldurchsatz auszugelitern, was aber nur durch einen Fachbetrieb erfolgen sollte. Die Umrechnung ist wie bei dem Gaskessel durchzuführen.

- Die Thermostatventile oder die Raumregler (ERR) müssen auf die üblichen Raumtemperaturen eingestellt und alle Räume einige Stunden (ca. 1 bis 3 Stunden) beheizt worden sein. Der Aufheizvorgang des Gebäudes muss abgeschlossen sein.

- Die Lüftung (Fensterlüftung oder kontrollierte Lüftung) sollte, wie es täglich üblich ist, ausgeführt werden.

- Messen der Außentemperatur.

- Messen der Lauf- und die Stillstandszeiten der Kesselanlage (über ca. 3 Stunden) mit einer Stoppuhr.

- Errechnen des Anteils der Kessellaufzeiten an der gesamten Messdauer.

- Errechnen der Differenz aus der mitteren gewünschten Raumtemperatur und der vorhandenen Außentemperatur.

- Errechnen der Differenz aus der mitteren gewünschten Raumtemperatur und der Normaußentempertur nach DIN EN 12831 für den Standort der Anlage (zwischen -10 und -16 °C).

- Die gemessenen Werte in eine Excel -Tabelle oder Programm eintragen

Eine weitere Methode ist die statistische Heizlastermittlung nach Jagnow/Wolff

Wärmebedarfsberechnung

nach DIN 4701

(Vereinfachte Heizlastberechnung manuell - HEA)

Ingenieurbüro Oertel

Vereinfachte online-Heizlastberechnung

Ingenieurbüro Oertel

Untersuchungen

haben ergeben, dass die Wärmeerzeuger (und hier

vor allen Dingen die Ölkessel) 1,8 bis 2,0mal

größer dimensioniert wurden als notwendig. Hier war

der Hintergrund wohl der "Angstfaktor",

ein schnelleres Aufheizen bei der Trinkwassererwärmung

oder bei Ölkessel die Möglichkeit einer niedrigen

Einstellmöglichkeit. Auch die Raumheizlasten werden

immer wieder nur "geschätzt" und nicht

fachgerecht berechnet.

Die Folgen können sein,

- dass Brennwertkessel nicht im optimalen Arbeitsbereich gefahren werden

- dass Wärmepumpen zu groß ausgelegt werden

- dass die Umwälzpumpen zu groß ausgelegt werden

- dass die Rohrleitungen und Heizflächen zu groß ausgelegt

werden

- dass ein hydraulischer Abgleich schwierig wird

- dass der Grundpreis von Energieversorgungsunternehmen (Gas, Fernwärme,

Strom) zu hoch angesetzt wird

DIN EN 12831 Heizlast > vereinfachte Verfahren ohne Passwort (alt)

Geschichte

der Wärmebedarfsberechnung DIN 4701 / Norm-Heizlastberechnung DIN EN 12831

|

||||||||||||||||||||

Im September 2017 wurde die DIN EN 12831-1 "Energetische Bewertung von

Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast" und die DIN EN 12831-3 "Energetische Bewertung von Gebäuden

- Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung" veröffentlicht. Die Norm ist schon gültig, aber für die Anwendung fehlen noch die nationale Daten. Da die Novellierung der DIN SPEC 12831-1 2018-10 - Entwurf Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1 Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1 ist noch nicht abgeschlossen ist, empfiehlt das Deutsche Institut für Normung (DIN) die Nutzung der "alten" Heizlast bis zur Veröffentlichung der nationalen Beiblätter (voraussichtlich Anfang 2019). Die neue Norm führte bei vielen Beteiligten für Verunsicherung, da diese Heizlastnorm auf nationale Beiblätter angewiesen ist, die erst 2019 veröffentlicht werden. |

||||||||||||||||||||

| Der Wärmeleistungsbedarf für Raumheizung wurde bislang nach DIN 4701-1 bis DIN 4701-3 "Wärmebedarfsberechnung“ bestimmt. Diese Norm ist durch die DIN EN 12831 in Verbindung mit der deutschen Umsetzung in Beiblatt 1 ersetzt. |

||||||||||||||||||||

| Kurzer

Rückblick auf bisherige Normen |

||||||||||||||||||||

| Die

„Wärmebedarfsberechnung“ wurde in der Zeit von

1929 bis 2004 in der DIN 4701 genormt. In den Ausgaben von 1929,

1944/47 und 1959 war der Berech-nungsgang nahezu identisch, nur

einzelne Randwerte für die Berechnung wurden dem Stand des

Wissens angepasst. Die 1959 berechneten Heizlasten sind leicht geringer

als die Werte von 1944/47, aber etwa 20…30% höher verglichen

mit der Ausgabe der Norm von 1983/89, da mit höheren Ansätzen

für den Luftaustausch und größeren Zuschlägen

für Räume mit kalten Wandflächen sowie niedrigeren

Außentemperaturen gerechnet wurde. |

||||||||||||||||||||

| Die

Ausgabe der DIN 4701 von 1983 erfolgte zunächst in zwei Teilen

und brachte zahlreiche Änderungen (Berücksichtigung der

Bauschwere, Mindestluftwechsel, Teilbeheizung der Nachbarräume)

mit sich. Mit dem nachtäglich in Kraft getretenen Teil 3 der

DIN 4701 konnte bei der Heizflächenbemessung ein Sicherheitszuschlag

von 15% pauschal angesetzt werden, wenn der Wärmeerzeuger die

Vorlauftemperatur im Bedarfsfall nicht steigern kann. Diese Option

wurde eingerichtet, weil es in der Praxis wegen der knappen Leistungsbemessung

zur Unter-versorgung kam. |

||||||||||||||||||||

Es

kann davon ausgegangen werden, dass die Leistungsbemessung nach

DIN 4701-1 und DIN 4701-2 (1983) vor Inkrafttreten des dritten Teils,

d.h. ohne 15% Zuschlag auf die Raumheizflächen, etwa das rechnerische

Minimum für die Heizlast bedeutet. Sowohl mit den Normausgaben

der früheren Ausgaben der Heizlastberechnung als auch mit der

neuen europäischen Norm ergeben sich größere Normleistungen,

also installierte Heizkörperflächen und Wärmeerzeugerleistungen.

Die bedeutet, dass die untere Leistungsgrenze für einen behaglichen

Anlagenbetrieb abgesteckt werden kann: sie liegt etwas oberhalb

der Normwerte von 1983. |

||||||||||||||||||||

Quelle:

Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik - Herausgegeben von

Prof. Dr.-Ing. Ernst-Rudolf Schramek |